Convite para leitura do dossiê Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones

Estimados leitores e leitoras,

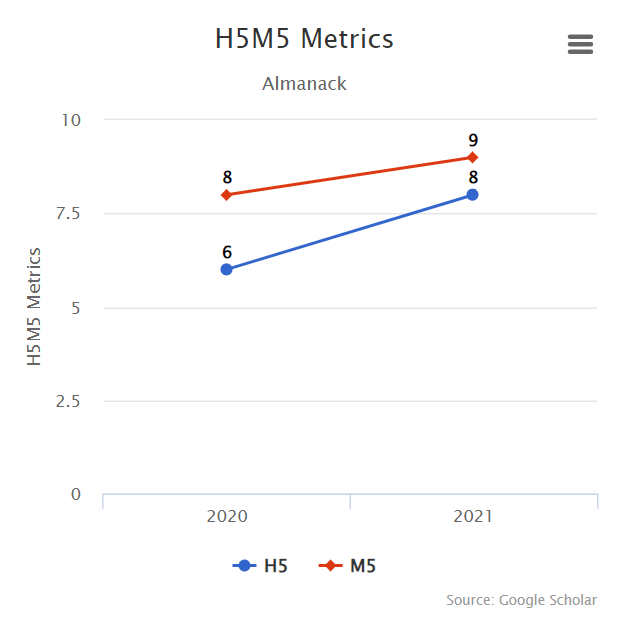

Temos alegria de anunciar a publicação do dossiê no nº 39 da Almanack: "Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones", que inclui texto de abertura por Laurine Manac'h e Martín L. E. Wasserman. Os artigos são:

Laurine Manac'h; Martín L. E. Wasserman - Persistência e mudanças na regulação comercial na Ibero-América na era das revoluções: temas e questões na historiografia atualGabriela

Sofia Gonzalez Mireles - Em nome da verdade e da boa-fé: empresas familiares, comércio neutro e licenças extraordinárias na família Murphy.

Arnaud Bartolomei - A última Batalha do Consulado de Cádiz. A Luta do Comércio de Cádiz Contra o Desmantelamento da Carrera de Indias (1797-1824).

Antonio Ibarra - Do Privilégio Comercial à Dissolução de Poderes e à Soberania Corporativa: o Consulado Comercial de Guadalajara, 1808-1824

Pablo Ferreira Rodríguez - A guerra pelo pão: Disputas entre padeiros e o conselho de Montevidéu, 1824-26

Os artigos do dossiê e os demais textos deste número podem ser acessados clicando aqui

Saiba mais sobre Convite para leitura do dossiê Persistencia y cambios en la regulación comercial iberoamericana durante la era de las revoluciones

Esta revista é licenciada pela licença

Esta revista é licenciada pela licença