CRISTINA PONTES BONFIGLIOLI | Imagem e Conhecimento: uma edição especial e uma nova seção

HUGO FORTES | Problematizações acerca da imagem enquanto conhecimento da natureza.

ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Mente, consciência e imagem: contribuições de Steven Mithen e David Lewis-Williams para a compreensão da origem das imagens.

ARLEY ANDRIOLO | O conhecimento das imagens populares: psicologia social e experiência estética nos construtores e arquiteturas fantásticas.

JULIANA FROEHLICH | Reflexões fenomenológicas sobre jovem arte contemporânea: formas de sobrevivência nas obras de Inês Moura.

IRENE CAMBRA BADII | Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodologica para el tratamiento de problemas complejos.

IVY JUDENSNAIDER e FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS | Contato (1997): a imaginação e

o conhecimento científico.

LEÃO SERVA e NORVAL BAITELLO Jr. | O gesto do selfie: seria o selfie um Nachleben?

CÁSSIA HOSNI | Flusser e as dores do espaço: a articulação do pensamento por meio do espaço expositivo.

BRUNA QUEIROGA | O céu e o nada. Da realidade que só existe quando observamos.

GALIT WELLNER | Image, Science and Technology: a Post-phenomenological Approach. Entrevista com Don Ihde

FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | O que há para ver na imagem que temos diante de nós. Entrevista com Ricardo Fabbrini

DANIELLE NAVES DE OLIVEIRA e ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Glossário Iconofágico

de Norval Baitello Jr. Entrevista com Norval Baitello Jr.

Equipo editorial

Editor en jefe

Emiliano Aldegani (Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Editoras adjuntas

Ivy Judensnaider (Universidade Paulista, Universidade Estadual de Campinas, Brasil); Thais Cyrino de Mello Forato (Universidade Federal de São Paulo, Brasil); Cristina Bonfiglioli (Universidade de São Paulo, Brasil)

Editor técnico en OJS

Flaminio de Oliveira Rangel (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

Secretaria de redacción

María Laura Gutiérrez (Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Comité editorial

![]()

Agustin Aduriz-Bravo (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Alberto Clemente de la Torre (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Ana Paula Bispo da Silva (Universidade Estadual da Paraíba, Brasil), Charbel Nino El-Hani (Universidade Federal da Bahia, Brasil), Fernando Santiago dos Santos (Instituto Federal de São Paulo, Brasil), Lucas Emmanuel Misseri (Universidad Nacional de Cordoba, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, Argentina),Marco Dimas Gubitoso (Universidade de São Paulo, Brasil), Maria Elice Brzezinski Prestes (Universidade de São Paulo, Brasil), Mariano Nicolas Hochman (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Silvia Dotta (Universidade Federal do ABC, Brasil), Vasil Gluchman (University of Prešov, Eslovaquia), y Waldmir Nascimento de Araujo Neto (Universidade de São Paulo, Brasil).

Asesores académicos externos

André Noronha (Instituto Federal de São Paulo, Brasil), Boniek Venceslau da Cruz Silva (Universidade Federal do Piauí, Brasil), Carlos Eduardo Ribeiro (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Carlos Roberto Senise Júnior (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Daniel Quaresma Figueira Soares (Universidade de São Paulo, Brasil), Denilson Cordeiro(Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Esdras Viggiano (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil), Francisco Ângelo Coutinho (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil), Guilherme Brockington (Universidade de São Paulo, Brasil), Helio Elael Bonini Viana ( Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Luciana Caixeta Barboza (Universidade Federal do Mato Grosso, Brasil), Luciana Monteiro de Moura (Universidade Federal de São Paulo, Brasil), Luciana Zaterka (Universidade Federal do ABC, Brasil), Marco Braga, Centro Federal de Educação Tecnológica (RJ, Brasil), Maria Inês Ribas Rodrigues (Universidade Federal do ABC, Brasil), Maria Luiza Ledesma Rodrigues (Universidade Estadual Paulista, Brasil), Renato Kinouchi (Universidade Federal do ABC, Brasil), Winston Schmiedecke (Instituto Federal de São Paulo, Brasil)

Formato de la publicación

Digital: Portable Document Format (PDF), Hyper Text Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML).

Idiomas aceptados

Castellano, portugués e inglés (lenguas de la publicación).

Normas de publicación

https://www.prometeica.com/ojs/index.php/prometeica/about/submissions#onlineSubmissions

Contacto

Responsable

Emiliano Aldegani (Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

Diseño de isologo

Victoria Reyes (www.victoriareyes.com.ar)

Contenidos #17

5-6 | CRISTINA PONTES BONFIGLIOLI | Imagem e Conhecimento: uma edição especial e uma nova seção

16-29 | ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Mente, consciência e imagem: contribuições de Steven Mithen e David Lewis-Williams para a compreensão da origem das imagens.

30-45 | ARLEY ANDRIOLO | O conhecimento das imagens populares: psicologia social e experiência estética nos construtores e arquiteturas fantásticas.

46-61 | JULIANA FROEHLICH | Reflexões fenomenológicas sobre jovem arte contemporânea: formas de sobrevivência nas obras de Inês Moura.

62-76 | IRENE CAMBRA BADII | Pensar el cine. La narrativa de películas y series como matriz metodologica para el tratamiento de problemas complejos.

77-85 | IVY JUDENSNAIDER e FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS | Contato (1997): a

imaginação e o conhecimento científico.

86-92 | LEÃO SERVA e NORVAL BAITELLO Jr. | O gesto do selfie: seria o selfie um Nachleben?

93-97 | CÁSSIA HOSNI | Flusser e as dores do espaço: a articulação do pensamento por meio do espaço expositivo.

98-106 | BRUNA QUEIROGA | O céu e o nada. Da realidade que só existe quando observamos.

107-110 | GALIT WELLNER | Image, Science and Technology: a Post-phenomenological Approach. Entrevista com Don Ihde

111-115 | FERNANDA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | O que há para ver na imagem que temos diante de nós. Entrevista com Ricardo Fabbrini

116-127 | DANIELLE NAVES DE OLIVEIRA e ANA ELISA ANTUNES VIVIANI | Glossário

Iconofágico de Norval Baitello Jr. Entrevista com Norval Baitello Jr.

Editorial

https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.224

A proposta deste número temático de Prometeica nasceu de um convite, em fevereiro de 2017, para fazer parte da equipe editorial da revista. O convite acompanhou uma demanda específica: a da criação de uma nova seção que pudesse agregar discussões sobre imagem, sem comprometer a seção Cinema e Ciência, já estabelecida por Ivy Judensnaider.

O objetivo foi, então, o de criar um espaço editorial para tratar das interfaces ciência, tecnologia, arte e filosofia por meio de abordagens filosóficas, antropológicas, históricas, da psicologia social, e da semiótica da cultura e da mídia, acerca da produção, uso, compreensão e experiências da imagem, seja ela estática (i.e. que não está em movimento como a imagem cinematográfica) e entendida como produto materialmente palpável, seja ela imagem gerada pelo corpo e apresentada como sonho, delírio, imaginação, imaginário, experiência sensória.

Nosso interesse é enfatizar a relação das imagens com a possibilidade de conhecimento teórico constituído a partir delas, a fim de pensar uma epistemologia da imagem ou uma teoria do conhecimento que se sustente por essa conexão. Queremos gerar oportunidades para levar as imagens a uma reflexão que não se restrinja a aspectos estéticos ou artísticos, vinculados ao gosto e ao belo ou estritamente à história e crítica de arte. Procuramos, com isso, destacar a importância de questões da imagem caras a todas as áreas de investigação por meio do sentido interdisciplinar que o termo história cultural pode permitir.

Este número especial, dedicado inteiramente a essa empreitada, inaugura a nova seção da revista que, a partir de agora, começa a receber, em fluxo contínuo, artigos, ensaios e resenhas que versem sobre Teoria(s) da Imagem; Antropologia Filosófica da Imagem; Imagem e Teoria do Conhecimento; História Visual; História e Crítica de Arte; Psicologia Social da Imagem e da Arte; Filosofia da Arte; Estética Contemporânea; Comunicação e Cultura; Semiótica da Cultura e da Mídia; História do Museu e da Expografia; Museus como espaço educativo (museografias e expografias voltadas para a educação – como foi o museu da Língua Portuguesa e como é o novíssimo Museu do Amanhã, ambos no Brasil); outros espaços voltados para a educação científica ou artística – planetários, bienais de arte, mostras.

Esta edição de Prometeica conta, assim, com a contribuição generosa e genuína de pesquisadores de várias áreas e especialidades e de quatro nacionalidades diferentes – Brasil, Estados Unidos, Argentina e Israel - que aceitaram o desafio da nossa proposta inaugural, produzindo textos em português, espanhol e inglês, publicados, aqui, na íntegra e em suas versões originais, como permite a revista.

Na seção Imagem e Conhecimento, Hugo Fortes destaca as relações entre arte e a imagem da natureza e sua importância para a história da arte e a produção artística; Ana Elisa Antunes Viviani explora as relações entre neurociências e antropologia, a partir dos conceitos de mente e consciência debatidos por Steven Mithen e David Lewis-Williams, na busca de uma explicação para a origem das imagens paleolíticas; Arley Andriolo traz o debate da imagem popular, a partir da história da descoberta de obras catalogadas pela crítica de arte como arte bruta ou primitiva e sua importância para a experiência sensória e uma nova conceituação do estético; Juliana Froehlich, explora a obra de Inês Moura, sob uma vertente fenomenológica, para discutir os movimentos da artista em seu complexo processo de criação.

Na seção Cinema e Ciência, Irene Cambra Badii discute as relações entre cinema e psicologia a partir de Deleuze e Badiou, com o intuito de propor um referencial metodológico que permita investigar questões relativas à subjetividade. Na mesma seção, Ivy Judensnaider e Fernando Santiago dos Santos exploram a questão metodológica das ciências e o modo como a ficção científica, no filme Contato (1997), apresenta e discute formas outras da experiência da verdade. Na seção Virtualidade e Espaços de Interação Digital, Leão Serva e Norval Baitello Jr. apresentam e justificam o problema de uma história do selfie e de sua relação com o conceito de Nachleben de Aby Warburg.

Na seção Resenhas, Cássia Hosni apresenta e debate a exposição “Flusser e as dores do espaço” que ocupou o SESC Ipiranga entre 10 de outubro de 2017 a 28 de janeiro de 2018. Na seção Ensaio, a fotógrafa e pesquisadora Bruna Queiroga nos homenageia com um ensaio fotográfico inédito, elaborado especialmente para este número.

Ainda, para esta edição especial de Prometeica, decidimos entrevistar três professores doutores ilustres, cujas pesquisas abordam diversos aspectos do tema Imagem e Conhecimento. Falando, também, a partir de diferentes áreas acadêmicas, suas abordagens teóricas criam um diálogo importante, que aponta, justamente, para a necessidade da transdisciplinaridade para se lidar com os desafios epistemológicos dessa temática: Don Ihde explora as relações entre pós-fenomenologia, ciência e tecnologia; Norval Baitello Jr. apresenta seu enfoque teórico-metodológico com suporte na semiótica da cultura e da mídia; Ricardo Fabbrini expõe a importância da estética e história da arte para pensar relações entre imagem e conhecimento.

Gostaria de agradecer, especialmente, à contribuição inestimável das pesquisadoras Gallit Wellner, Danielle Naves de Oliveira, Ana Elisa Antunes Viviani e Fernanda Albuquerque de Almeida que gentilmente se disponibilizaram a realizar essas entrevistas e sem as quais a conclusão deste projeto editorial não teria sido possível.

Esperamos que aproveitem a leitura e convidamos a todos para colaborar com a nova seção Imagem e Conhecimento em nossas próximas edições semestrais!

Cristina Bonfiglioli

Editora Adjunta

Imagen y Conocimiento

https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.225

PROBLEMATIZATIONS ABOUT THE IMAGE AS KNOWLEDGE OF NATURE

Hugo Fortes

(Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo)

Recibido: 06/05/2018

Aprobado: 11/07/2018

RESUMO

Este artigo investiga as maneiras como a imagem foi compreendida como forma de conhecimento do mundo natural ao longo da história da arte. Inicialmente são apresentados os conceitos de mimesis, natureza naturante, natureza naturada. São discutidas as relações entre natureza e cultura e a ideia da imagem como representação fidedigna do mundo em contraposição à expressão emocional do artista. Também são apresentadas as modificações nos regimes imagéticos com o surgimento da fotografia, do cinema e da imagem eletrônica. Ao final, destacam-se as alterações visuais provocadas pelo homem na paisagem, discutindo

o papel da arte no debate ecológico contemporâneo. Palavras-chaves: imagem, natureza, conhecimento

ABSTRACT

This paper investigates how the image was conceived as a form of knowledge of the natural world throughout art history. Initially, the concepts of mimesis, natura naturans, natura naturata, among others, are presented. The relationship between nature and culture and the idea of the image as a reliable representation of the world as opposed to the emotional, artistic expression are discussed. Modifications on the visuality regimes with the emergence of photography, cinema, and electronic image are also presented. Finally, the visual changes caused by man in the landscape are focused, discussing the role of art in the contemporary ecological debate.

Keywords: image, nature, knowledge

A representação da natureza através de imagens está na origem do próprio surgimento da cultura humana. Desde os primórdios, o homem se debate entre louvar e imitar a natureza ou dominá-la e sobrepor-se a ela. Se, por um lado, o ambiente natural se apresenta como um lugar aprazível, que provê alimento, água e um espaço para o homem habitar, além de ser um repositório dos mitos da criação, por outro lado, também representa ameaças e dificuldades, lançando desafios para a sobrevivência humana. O homem inicia sua trajetória artística ora imitando a natureza para tentar se aproximar dela, ora procurando dominá-la, produzindo objetos que pretendem ser mais perfeitos do que ela. Ao mesmo tempo em que retrata o mundo com suas produções imagéticas, o homem também interfere no mundo,

alterando sua visualidade. As primeiras imagens produzidas por humanos são pinturas rupestres que inauguram uma discussão se seu caráter seria simbólico e ritual ou se seu objetivo seria a pura representação fidedigna do mundo, afirmando a presença do homem que as produziu e servindo como comunicação entre seus semelhantes. Entre essas imagens, encontramos tanto algumas de caráter mais indicial, nas quais o homem deixa seu rastro soprando pós coloridos sobre sua mão, como aquelas mais simbólicas e esquemáticas que retratam animais e seres humanos.

As primeiras constatações filosóficas mais aprofundadas sobre a imagem enquanto conhecimento da natureza surgem de forma mais consistente no pensamento de Platão. Para ele, o mundo natural, a physis, era apenas uma cópia imperfeita do mundo superior das ideias. O mundo físico em que vivemos já era, por si só, uma imagem ou sombra de uma realidade metafísica inalcançável e a tarefa da filosofia seria, através da razão, eliminar as brumas que enganam os nossos sentidos. O conhecimento deveria se basear no exercício do pensamento racional abstrato, sem se deixar levar pelas aparências enganadoras do mundo. As imagens produzidas pelos artistas eram, para Platão, uma cópia de segunda mão desta cópia imperfeita que é o mundo, e assim só buscavam iludir nossos sentidos e nos afastar da verdade. A imagem não se prestaria ao conhecimento do mundo, que só poderia ser alcançado através do pensamento filosófico e da palavra.

Quando falamos em representação imagética do mundo natural, não podemos deixar de mencionar o conceito de mimesis. Este conceito pode ser tomado em duas acepções diferentes. Uma seria a do fato dos artistas imitarem a aparência dos objetos do mundo natural. Esta acepção é provavelmente a mais conhecida e marcou definitivamente a história da arte, levando ao paradigma que o grande artista é aquele que consegue retratar o mundo da maneira mais fiel e verdadeira. Tal paradigma, entretanto, é questionado em diversos momentos da história das imagens, como veremos adiante. Uma segunda concepção da atividade mimética seria a de que o artista não imita apenas a aparência do natureza, mas, sim, a sua própria força criadora. Assim como a natureza produz incessantemente os seres do mundo, o homem produziria seus objetos povoando o ambiente de artefatos humanos. Desta maneira, o homem produz não só imagens sobre o mundo, mas altera a própria forma como o mundo se apresenta para nossos olhos.

A estas questões somam-se, também, os conceitos de natureza naturante e natureza naturada. A natureza naturada seria o mundo natural visto como acabado, com seu ambiente, animais, vegetais e minerais prontos para oferecerem um lugar de morada para o homem e para serem imitados por sua arte. A natureza naturante refere-se ao princípio criador da natureza, em seu poder de transformação e criação da vida. O conceito de natureza naturante possui um caráter dinâmico, que remete ao fluxo vital que se desenrola no tempo. Diante da constatação do aspecto fluido e mutante da natureza colocam-se várias questões sobre o uso das imagens para o conhecimento do mundo natural e sobre o papel do artista. Como retratar através da imagem estática um devir em transformação constante? Seria a imagem capaz de suspender o tempo, fixando visões ideais para a eternidade? Ou deveria o artista captar a essência do movimento vital sem congelá-lo, deixando-o latente e pulsante mesmo em sua representação estática? Falharia o artista ao tentar retratar em imagens paradas o mundo em transformação constante? Seria, então, a sua cópia do mundo ainda mais imperfeita por não incluir o tempo?

Diferentemente de Platão, Plotino considera que a atividade do artista não é apenas uma imitação da imperfeição, mas é o artista que possibilita que as formas perfeitas penetrem na matéria informe do mundo. Para ele, "a pedra da estátua é bela, não porque é pedra, mas porque o artista inspirado fez com que nela penetrasse uma forma e um brilho que ela não tinha.” (como citado em Ribon, 1991, p. 23). Aristóteles também ressalta que a habilidade de imitar possui em si um valor, já que podemos nos comprazer com o virtuosismo que um artista consegue copiar até mesmo as coisas que não consideramos belas. As imagens poderiam, então, através da harmonia de suas formas, superar o próprio mundo, já que sua beleza poderia nos elevar a mundos metafísicos, distantes da precariedade mundana da matéria. A ideia da superioridade das formas em relação à matéria atravessa toda a Idade Média, chegando até o Renascimento.

Durante o Renascimento, torna-se cada vez mais importante estudar a natureza com precisão, pois só assim o homem poderia fazer penetrar o belo ideal em suas representações. Artistas como Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo (1475-1564) vão se confrontar com a matéria para extrair dela suas formas perfeitas, porém prezando o conhecimento dos detalhes do mundo natural, que é visto como a medida de todas as coisas. Matéria e espírito entram em confronto e a objetividade de representação é necessária para se atingir a elevação metafísica. A questão do tempo e da fugacidade da natureza naturante é também discutida pelos artistas renascentistas no que diz respeito às diferenças entre a pintura e a escultura. Para Leonardo, a pintura teria maior capacidade de expressar o movimento, os estados fluidos e as condições atmosféricas, por alcançar um grau de abstração maior que a escultura e incluir as nuances de cor e a transparência. Ainda que a concepção renascentista considere importante o estudo da natureza para atingir a representação fidedigna, o mundo natural, entretanto, ainda não é o protagonista das imagens pictóricas do Renascimento, cuja temática central refere-se a Deus, aos santos e ao próprio homem. A natureza apresenta-se mais como pano de fundo para o desenrolar da vida das personagens, e as plantas, animais ou minerais são apresentados como símbolos que remetem a conotações religiosas.

A natureza em si só vai ganhar destaque como tema principal da representação artística a partir da pintura holandesa do século XVII, que inaugura os gêneros da paisagem e da natureza morta. Há uma busca pela objetividade na fatura pictórica holandesa, que embora concentre-se nas aparências do mundo, também pode ser vista como representação simbólica de conteúdos espirituais. Assim, o amplo céu de suas paisagens é compreendido como uma afirmação da presença divina, em contraste com os detalhes da vida mundana que se desenrola sobre a terra. A pintura de paisagem passa a constituir um vocabulário próprio e começa a determinar os modos de ver dos artistas que se sucedem. São ensinados métodos de composição de imagem, formas de enquadramento das visões do mundo natural e estratégias de perspectiva. A perspectiva, aliás, em desenvolvimento desde o princípio do Renascimento, estrutura-se como um modo de conhecimento do visível e permite a tradução da tridimensionalidade do mundo para a planaridade da tela. A imagem, embora busque refletir de modo fiel o mundo, necessita separar-se dele, através do enquadramento circunscrito pela moldura. Os esquemas geométricos de constituição da perspectiva passam a influenciar a própria imagem do mundo real, influenciando no traçado nas cidades e na arquitetura e criando pontos de vista privilegiados para se observar a vida urbana.

Se tomarmos a pintura de paisagem como forma de conhecimento da natureza é necessário esclarecer que o conceito de paisagem não equivale totalmente àquilo que entendemos por natureza. A paisagem, conforme demonstrou Anne Cauquelin (2007) é na verdade o análogon da natureza, isto é, uma construção conceitual humana que busca ser o equivalente da natureza, porém que se dá prioritariamente enquanto imagem. A autora nos informa que nossa percepção atual de paisagem é influenciada pela forma com que a natureza foi representada pela arte ao longo do tempo e é através destes modelos cognitivos incutidos em nosso imaginário que podemos percebê-la. A paisagem, para Cauquelin, está relacionada a uma noção de composição, de ponto de observação e de enquadramento. Há todo um vocabulário da paisagem formado por elementos que conjugados contribuem para a constituição da imagem, que não é o mundo natural propriamente dito, mas um recorte dele. Mesmo quando interfere sobre o mundo real, através do paisagismo, o homem ora busca uma paisagem mais próxima do que seria o natural idealizado, ora assume propositalmente a artificialidade de sua criação.

A representação da natureza através das imagens não se restringe à pintura de paisagem, mas também merece destaque na pintura de natureza morta. A vida silenciosa das naturezas mortas, em que frutas e flores são representadas em seu esplendor e efemeridade, é símbolo para a vacuidade da vida humana. As naturezas mortas reúnem não apenas objetos do mundo natural, mas também artefatos humanos em representações precisas e ao mesmo tempo metafóricas. Os holandeses, como mercadores viajantes, tomam contato com outras culturas, colecionando e comercializando seus objetos. Das coleções particulares, que reuniam nos gabinetes de curiosidades espécimes exóticos e artefatos culturais trazidos de longe, surgem os primeiros museus. As viagens tornam-se importantes instrumentos para o conhecimento, trazendo objetos a serem retratados por artistas ou levando os artistas para tomar contato com novas realidades. Mesmo quando não era possível ir para tão longe, a prática da viagem poderia

ocorrer dentro do próprio continente europeu, fazendo com que os artistas se deslocassem para os centros de excelência do conhecimento. Albrecht Dürer (1471-1528), por exemplo, ainda entre 1495 e 1505, faz viagens à Itália que são definitivas para trazer os conhecimentos do Renascimento Italiano para o ambiente germânico. O próprio Dürer produziu sua famosa gravura do Rinoceronte sem nunca ter visto o animal, imaginando-o apenas a partir de relatos de um viajante português que o havia visto ao vivo em suas expedições à África. Embora a imagem do rinoceronte não corresponda totalmente à representação do animal, aproxima-se bastante da realidade. Ao mesmo tempo em que cria esta espécie de fantasia de um animal existente, mas que para a sociedade da época toma quase o status de um documento representacional de um animal que eles desconheciam, Dürer também é conhecido por sua capacidade de retratar com muita precisão o mundo natural como ele se apresenta, como é o caso de suas representações de uma lebre ou das magníficas asas de uma arara. Esta dupla possibilidade que a arte oferece, de representar o mundo natural com objetividade, servindo como documento, e ao mesmo tempo poder criar novos mundos, projetando a subjetividade do artista, é uma das questões fundamentais para discorrermos sobre as imagens da natureza.

Objetividade e subjetividade são questões de interesse também quando pensamos no trabalho dos artistas viajantes que acompanhavam as expedições científicas aos novos continentes, que se intensificam sobretudo a partir dos séculos XVIII e XIX. Ao mesmo tempo em que documentavam a flora e a fauna dos novos ambientes que visitavam, muitos dos artistas naturalistas também imaginavam seres inexistentes, quer seja por não se lembrarem exatamente de como eram os animais que tinham visto, quer seja para incrementar suas narrativas de viagens. De qualquer forma, mesmo que não fossem totalmente verdadeiras, suas imagens assumiam o papel de documentos diante dos olhos dos europeus. A questão da documentação visual que a arte proporcionava para a ciência era tão séria que o próprio Alexander von Humboldt (1769-1859) escreveu recomendações para os pintores de paisagem, indicando as melhores formas de se representar a natureza. Também é conhecido o debate que Goethe (1749-1832) teria tido com Caspar David Friedrich (1774-1840), pois o primeiro acreditava que as nuvens deveriam ser pintadas a partir dos critérios científicos estabelecidos pelo meteorologista Luke Howard (1772- 1864), enquanto que o segundo defendia que podia representá-las conforme suas emoções.

As imagens dos novos continentes produzidas por artistas viajantes e multiplicadas através de gravuras e publicações de livros têm papel fundamental no desenvolvimento da ciência. A ilustração naturalista serve não apenas para documentar o mundo visível da fauna e da flora, mas para estudá-lo de forma analítica e racional. A imagem torna-se um importante instrumento para o conhecimento científico e para sua divulgação. Mesmo depois do surgimento da fotografia, a ilustração naturalista persiste devido à sua capacidade analítica em isolar aquilo que interessa do mundo visível. Juntamente a isso, o desenvolvimento da cartografia oferece novas formas de ver o mundo, que não é mais apenas documentado em suas aparências miméticas, mas pode ser representado a partir de modelos e abstrações diagramáticas, que se apresentam como novas formas do conhecimento. As imagens podem servir como guias para navegar o mundo. Não são simplesmente seu espelhamento, mas indicam caminhos para a atuação interveniente do homem. Vilém Flusser (2007) já nos advertiu que ao compreender o território através de mapas, nossa tendência é inverter a relação entre a natureza e sua representação, buscando no espaço do mundo suas correspondências para validar os mapas, esquecendo-nos de que o mapa é a representação da natureza e não o contrário. (Flusser, 2001, p.31). Assim como os mapas, as imagens de um determinado local podem ser tomadas como o local em si, embora nunca correspondam totalmente àquilo que representam. A produção cultural e imagética a respeito da paisagem, ainda que encontre um lastro no mundo natural, distancia-se dele, ao mesmo tempo em que o recria. O pensamento racional e científico produz modelos que tanto retratam o mundo como também se afastam dele.

Ao mesmo tempo em que a arte se aproxima da ciência, produzindo imagens documentais do mundo natural, seu papel como espaço para especulações metafísicas e espirituais não perde totalmente o sentido. A espiritualidade, entretanto, deixa de ser representada puramente através de imagens religiosas, mas passa a ser projetada simbolicamente na poderosa força da natureza. A grandeza das paisagens, a imensidão do mar, a aterradora beleza das montanhas nevadas, a força das cataratas, o mergulho em um mundo tomado por brumas e se abrindo para despenhadeiros são representações do Sublime, que

dominam a arte romântica. O homem se sente diminuto diante de um poder natural tão arrebatador, que ao mesmo tempo o seduz e o amedronta. O século XIX é marcado por dois movimentos: de um lado o espírito romântico que se entorpece com os mistérios do mundo; do outro, o pensamento neoclássico, que se nutre da razão e da ciência para desvendar esses mistérios. O espírito romântico irá dar origem aos movimentos simbolistas, expressionistas e impressionistas, indo desembocar no surrealismo, já no século XX. A natureza surreal já não necessita de uma conexão mimética com o mundo natural, que é mencionado como símbolo para representar as pulsões do inconsciente. Os mitos que a natureza representa voltam a surgir de maneira transformada, reinventados pela livre-associação do pensamento e pela imaginação. A imagem surrealista é um campo aberto para a experimentação e permite que o conhecimento alcance os mistérios dos pensamentos e das emoções.

A imagem do mundo no início do século XX já não pode mais se desconectar dos avanços da ciência e do sistema de produção capitalista. O olhar ingênuo sobre o mundo natural cede lugar à visões afetadas pelo conhecimento científico e pela vida urbana. Zygmunt Bauman (1998) comenta o reflexo destas alterações do mundo nas visões dos artistas modernos:

Muitos deles receberam sugestões e ânimo (...) da ciência e da tecnologia, os mais desafiadores, aventurosos e irreverentes entre as tropas de assalto do moderno despedaçamento da tradição: impressionistas da ótica antinewtoniana, cubistas da anticartesiana teoria da relatividade, surrealistas da psicanálise, futuristas dos motores de combustão e das linhas de montagem. (Bauman, 2008, p. 24)

O interesse pela máquina, pelo progresso e pela ciência e o desapego da vida espiritual marcam a vida de um homem cada vez mais urbano que acredita na construção de uma modernidade utópica, em que o humano domina e se sobrepõe à natureza através da tecnociência capitalista. A arte volta-se para a discussão de suas questões internas como linguagem, não apresentando tanto interesse em retratar o mundo natural. A ciência impõe-se definitivamente, junto da produção em massa e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Ciência e arte passam a se distanciar cada vez mais, sendo que a primeira volta-se para a constituição de modelos abstratos e para a análise do mundo em sua microcomposição atômica ou em seu macrocosmo inalcançável, enquanto que a arte se preocupa com a expressividade ou com a afirmação de sua autonomia enquanto linguagem, refutando a ideia da imitação mimética do mundo.

As representações visuais da natureza variam de acordo com as possibilidades tecnológicas e científicas da época em que são produzidas. Enquanto no século XVIII, a ilustração pictórica é uma das únicas possibilidades de representação visual da natureza, quer seja com objetivos científicos ou artísticos, a introdução da fotografia no final do século XIX e o posterior surgimento dos métodos eletrônicos de captação de imagens em meados do século XX geraram profundas alterações em nossa capacidade de representar e perceber o mundo visível. Sobre a transição da pintura para a fotografia, Walter Benjamin (como citado em Di Felice, p. 2009) nos fala da “passagem da mão para o olho”, remetendo à mudança epistemológica que ocorre entre a representação essencialmente simbólica da pintura e o caráter mais indicial da fotografia. A fotografia passa a oferecer a almejada objetividade buscada pelo conhecimento científico e em seu princípio é vista como um retrato fiel do mundo natural. Esta nova forma de se conhecer o mundo a partir das imagens é descrita por Henry Fox Talbot (1800-1877) como o "pincel da natureza", dada a precisão com que capta os reflexos do mundo.

Se em seu princípio a fotografia ainda não é totalmente considerada arte, pouco a pouco se reconhecem os procedimentos subjetivos e as possibilidades estilísticas presentes em sua linguagem. Ao mesmo tempo, as conquistas permitidas pela fotografia oferecem aos pintores novas formas de ver o mundo, que passam a incorporar artifícios da linguagem fotográfica em suas composições e chegam até a usar projeções de imagens para produzir imagens hiper-realistas. O desenvolvimento da fotografia microscópica, da fotografia aérea e da possibilidade de captação de imagens do espaço sideral dão origem a novas imagens de coisas nunca antes vistas a olho nu.

Além da fotografia, o cinema também oferece novas formas de ver o mundo. A antiga dificuldade de retratar a natureza naturante em sua transformação constante através de imagens estáticas é agora

superada pelo surgimento das imagens em movimento. O tempo pode ser analisado, simulado, acelerado, ralentado ou até mesmo invertido na linguagem cinematográfica. A imagem, conjugada com o tempo, pode agora oferecer narrativas do espaço do mundo, conjugando-se à linguagem verbal e sonora. A natureza é um tema de grande interesse desde os primórdios do cinema. Ainda no final século XIX, Etienne Jules Marey (1830-1904) já observava o movimento de seres aquáticos em um aquário através de uma técnica precursora do cinema, chamada cronofotografia. (Fortes, 2012). São bastante conhecidos, também, os estudos fotográficos de movimento, não só de humanos, mas também de animais, realizados por Edward Muybridge (1830-1904). Os irmãos Lumière (Auguste: 1862-1954 Louis: 1864-1948), em seus primeiros filmes, também se interessavam pelo movimento de peixes e animais. A natureza destaca- se como tema para produções cinematográficas que, ao mesmo tempo em que permitem a observação científica, funcionam como interessante entretenimento. Os filmes de Jean Painlevé (1902-1989), produzidos nas primeiras décadas do século XX, apresentam novos olhares sobre a natureza, conjugando a observação científica de seres do mundo natural com narrativas envolventes e até mesmo fantasiosas. O cinema documental mescla-se à ficção científica, produzindo imagens híbridas que oscilam entre a objetividade e o entretenimento. O conhecimento presente nestas imagens não deve ser apenas racional, mas seduzir o espectador e popularizar os conteúdos da ciência. Até hoje, as produções visuais deste tipo nos encantam, desde os filmes de Jacques Cousteau (1910-1997), nos anos 60, até as recentes reportagens sobre o mundo natural feitos pela National Geographic e BBC News, entre outras.

Há, entretanto, diferenças no modo de constituição das imagens pictórica, fotográfica, cinematográfica e eletrônica. A imagem pictórica dá-se a partir da livre interpretação estética do mundo pelo artista e depende da sua habilidade manual para se constituir. Já as imagens fotográficas e cinematográficas analógicas, ainda que também contenham traços de subjetividade através dos processos de enquadramento e edição, dependem da impregnação da luz refletida nos objetos do mundo. Elas se condensam em um suporte fílmico sensível a luz. Já as imagens de origem eletrônica, como o vídeo e a fotografia digital, surgem pela tradução dos impulsos luminosos em códigos manipuláveis e que podem ser transmitidas em diferentes formatos, resoluções e equipamentos.

Para Massimo di Felice (2009), a imagem da pintura seria uma imagem de primeira geração, a da fotografia e do cinema, de segunda geração e a dos meios eletrônicos, de terceira geração. Massimo di Felice comenta ainda sobre as imagens de terceira geração, produzidas pelos meios eletrônicos:

Se tal transformação tecnológica da imagem, como na nova visão de universo elaborada pelo olho mecânico de Galileu, modifica a natureza e sua própria percepção, a introdução da imagem eletrônica, da imagem pixel e da imagem de síntese impõe dinamismos ulteriores e o surgimento de outros tipos de deslocação. Existe um consenso muito difundido entre os especialistas da mídia eletrônica de que o tipo de imagem produzida pelas novas tecnologias - a “info-imagem” ou as “imagens de síntese”- provocaria uma ruptura com aquelas produzidas pela pintura, pelo foto e pelo cinema, enquanto imagens virtuais, “auto-referentes” e autônomas. De fato, se a pintura, a foto e o cinema pressupõem o real, as imagens de terceira geração rompem com os modelos de representação, sendo elas mesmas simulações. (Di Felice, 2009, p. 209).

A percepção das imagens eletrônicas como realidades autônomas e passíveis de alteração torna-se, hoje, ainda mais presente, já que os processos de manipulação de imagens estão cada vez mais acessíveis em nossos computadores pessoais. A imagem já não é mais um documento representativo da realidade, mas uma configuração instável, que pode ou não encontrar um referente no mundo sensível. A ausência de um suporte material, sobre o qual as imagens fixam-se, podendo funcionar como documento da verdade, leva a uma insegurança sobre o potencial de espelhamento do mundo. O surgimento e popularização das câmeras digitais, dos computadores, das câmeras de celulares, da Internet e das redes sociais tornou possível a qualquer pessoa produzir suas imagens e as manipular. A instabilidade da imagem enquanto documento na contemporaneidade é percebida de maneira cada vez mais consciente, já que nos acostumamos a visualizar notícias falsas que se apoiam no poder narrativo das imagens para se afirmar como verdadeiras.

Além disso, o modo compositivo das imagens também se altera e hoje há pouca diferença entre o que chamamos de ilustração artística e imagem fotográfica. Os artistas e designers contemporâneos podem mesclar em seus trabalhos todos os sistemas imagéticos das épocas anteriores, misturando o desenho, a

pintura, a colagem, a fotografia, o cinema, e as imagens digitais de todo tipo. A sobreposição de telas a que estamos acostumados em nossos computadores e celulares também gera novas formas de composição, que incluem a transparência, a sobreposição, o movimento e a existência de espaços virtuais. Afora isso, dispomos das mais variadas tecnologias visuais, desde as imagens 3D até as animações computadorizadas, as "caves" de imersão em realidade virtual, as holografias, as imagens em realidade aumentada e ainda veremos surgir inúmeras outras tecnologias da imagem. Todos esses regimes imagéticos podem conviver em um único espaço e serem visualizados ao mesmo tempo. A facilidade da realização de projeções digitais no espaço tridimensional do mundo, através das mais avançadas técnicas de videomapping ou mesmo através de simples projeções, altera a visualidade do espaço que habitamos. Além disso, a presença massiva de telas digitais em todos os locais que circulamos, também modifica nossa percepção do entorno e nos permite a visualização simultânea de diferentes realidades. Mesmo se nos deslocarmos a um ambiente natural distante, buscando um maior contato com a natureza, estaremos provavelmente munidos de nossos aparelhos celulares e poderemos, através deles, tanto produzir imagens daquilo que vemos, alterá-las e transmiti-las em tempo real, como também poderemos ver imagens de outros lugares e tempos, estabelecendo assim simultaneidades temporais e espaciais.

As imagens eletrônicas da natureza e da paisagem podem ainda se apresentarem distantes do que realmente experimentamos no mundo sensível, mostrando-se, às vezes, até mais belas do que a natureza real. Para Anne Cauquelin (2007),

a paisagem, com a imagem digital (...) é uma pura construção, uma realidade inteira, sem divisão, sem dupla face, exatamente aquilo que ela é: um cálculo mental cujo resultado em imagem pode – mas isso não é obrigatório – assemelhar-se a uma das paisagens representadas existentes. (Cauquelin, 2007, p. 180)

Desta maneira, as paisagens digitais influem em nossa percepção do mundo natural e criam outras naturezas possíveis no espaço virtual. A mediação que as imagens nos impõem nos impossibilitam de estabelecer uma relação de intimidade sensível com o mundo, mesmo que elas nos permitam vê-lo em seus mínimos detalhes. Além disso, não foram apenas as imagens que se modificaram, mas a própria visualidade do mundo alterou-se, devido à intervenção humana. A natureza já não é mais o que foi para as gerações passadas e o impacto do homem sobre o ambiente é incomensurável. No mundo contemporâneo, já não mais conseguimos pensar em uma natureza idílica, intocável, como uma espécie de refúgio paradisíaco. Nossas paisagens receberam ao longo dos séculos muitas intervenções humanas, que alteraram suas constituições, estabeleceram fronteiras inexistentes, modificaram seu solo pela indústria agrícola, desviaram o curso de rios, interferiram no crescimento de animais e vegetais, criaram seres transgênicos, provocaram chuvas artificias, contribuíram para o desmatamento e a extinção das espécies, produziram animais em série e alteraram o ambiente de todas as maneiras. O homem urbano vive cada vez mais longe do mundo natural, tendo contato com ele às vezes, apenas através de imagens, quase sempre, digitais. A divulgação científica, popular como entretenimento nos meios de comunicação, permite-nos saber vários detalhes da biologia de um animal, até mesmo sua composição celular e genética, mesmo que nunca o tenhamos visto de perto. O conhecimento sensível no contato direto com o ambiente natural é substituído pela compreensão de modelos abstratos e codificados. Os simulacros estão por todos os lados e tomam o lugar das coisas. As imagens misturam-se à tridimensionalidade do mundo, criando paisagens interativas que reúnem o perto e o distante, o real e o virtual, a natureza e a cultura em híbridos indistinguíveis.

Muitos filósofos contemporâneos questionam a possibilidade de se fazer uma distinção entre natureza e cultura na sociedade contemporânea. Vilém Flusser (2011), por exemplo, parece afirmar uma impossibilidade de acessarmos a natureza como coisas em si, já que nos relacionamos com ela apenas através dos modelos mentais que aprendemos em nossa cultura. Donna Haraway (2008) substitui as palavras cultura e natureza pelo neologismo naturezacultura. Apenas através da compreensão desta nova realidade complexa e do nível de atuação do homem sobre o mundo natural é que poderemos tomar atitudes sustentáveis para a perpetuação sustentável de nossa espécie e dos seres que nos acompanham no ambiente em que vivemos. Pensar em naturezacultura é assumir a responsabilidade do homem sobre

o mundo que o cerca. O conhecimento que buscava encontrar a verdade do mundo, separando o referente

real da representação que enganava os sentidos, ou seja, separando o mundo natural das imagens que o refletem, parece encontrar pouco espaço no mundo contemporâneo. Nesta profusão de imagens em que vivemos, reais ou virtuais, naturais ou digitais, só nos resta investigar e dominar os códigos de produção visual e usá-los de modo efetivo em nossa atuação sobre o mundo.

Há muito tempo que a produção de imagens deixou de ser privilégio dos artistas. Além de recebermos uma grande quantidade de imagens da ciência e das mídias comunicacionais, também podemos produzir nossas próprias imagens e transmiti-las facilmente. Porém, a característica indagadora da arte, que se autoquestiona constantemente enquanto produtora de imagens do mundo, pode contribuir para que tenhamos um olhar mais consciente da natureza, ou ao menos do que resta dela. O artista contemporâneo vê-se diante deste panorama complexo e deve responder a ele. Estão à sua disposição camadas de história com um longo passado iconográfico, imagens e conceitos da ciência e da cultura midiática e possibilidades expressivas as mais diversas, nos mais variados suportes. Cada artista encontra seu meio de reagir a isso e é sua singularidade que garante que vivamos em um espaço-tempo marcado pela diversidade e pela instabilidade.

A preocupação com a natureza é apenas um tema entre muitos outros na produção artística contemporânea e se apresenta misturada a diversos outros assuntos na poética de cada artista. Há desde artistas que se envolvem consequentemente com o engajamento ecológico, até aqueles que criam mundos virtuais nos quais seres eletrônicos desenvolvem-se a partir de códigos genéticos. Há artistas que buscam o sublime através da artificialidade de mundos construídos e há aqueles que estabelecem diálogos com os estilos históricos da paisagem e da natureza morta. Há os que criticam a ciência, demonstrando a subjetividade contida na organização dos museus de história natural e há os que utilizam as próprias conquistas científicas para criar seres transgênicos e híbridos como forma de arte. Há os que salientam nosso afastamento da natureza, através da exacerbação da artificialidade, e há os que desenvolvem trabalhos com materiais ecológicos, preocupados com o impacto sobre o meio ambiente. Há os que denunciam as relações capitalistas de submissão presentes no manejo do mundo natural e há os que buscam na natureza um refúgio para suas questões existenciais. E há, sobretudo, os que trafegam entre todas essas posturas e reinventam o seu estar no mundo a partir de seu trabalho.

Proporcionar a escuta admirativa da natureza é, sem dúvida, um dos papéis que a arte pode assumir neste panorama complexo. É elevando a consciência sobre o mundo natural que ela pode contribuir para tomarmos atitudes mais sustentáveis. Ética e estética podem se aproximar para promover o respeito ao ambiente natural e sua contemplação. Não se trata de impor uma agenda à criação artística, exigindo que ela resolva todos os problemas humanos ou tenha que ser necessariamente engajada ecologicamente. Há várias maneiras da arte atuar politicamente, desde a movimentação social ativista até a pura sensibilização de um único indivíduo que pode contemplar uma obra artística por alguns minutos e repensar sua postura diante do mundo natural. A arte não necessita ser uma intervenção direta e racionalista sobre o ambiente que nos cerca. O fundamental é que ela nos sensibilize para a tomada de consciência. Não é apenas através da sugestão de medidas drásticas e panfletárias que o artista pode afetar seu público a respeito de questões ecológicas. Resgatando o conteúdo espiritual e mítico que a natureza representa, o trabalho artístico também pode instigar o respeito a nosso ambiente e fazer nos reconhecermos como seres que fazem parte deste complexo coletivo.

Para alcançar isso, não basta que a arte simplesmente mencione questões ecológicas, sendo utilizada de modo instrumental para ilustrar conceitos de outras áreas. A arte existe como discussão de linguagem em si e é a partir da elaboração criativa de seus conceitos e conteúdos formais que ela pode arrebatar mais profundamente seu público. É necessário que haja uma compreensão por parte da ciência, da política e de todas as áreas do conhecimento com as quais a arte pode efetivamente contribuir para pensar a condição humana no ambiente terrestre. Mesmo em um mundo totalmente artificializado e povoado por camadas de imagens instáveis que nos seduzem ao mesmo tempo que nos confundem, pode a arte funcionar como uma forma de conhecimento e atuação efetiva sobre o mundo. A natureza, mesmo que ameaçada, é nossa morada e o que garante nossa sobrevivência. Saber olhar para ela, sem se apegar a cânones, técnicas ou tecnologias, mas utilizando as imagens de forma consciente e investigadora em

todas as suas potencialidades é fundamental para se pensar o mundo contemporâneo. Muito além de seu caráter puramente representativo, a imagem pode nos proporcionar um olhar afetivo e sobretudo político sobre o mundo natural. Este olhar não é simplesmente passivo e receptor, mas deve atuar construindo novas realidades, enxergando a natureza não como algo distante e inalcançável, mas como o espaço em que vivemos e pelo qual somos responsáveis. Esperamos que a profusão das imagens na vida contemporânea não sirva para nos cegar, mas, sim, para nos fazer ver o que é necessário para a perpetuação da vida.

Bauman, Z. (1998). O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. Cauquelin, A. (2007). A invenção da paisagem. São Paulo: Martins.

Di Felice, M. (2009). Paisagens Pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume.

Fortes, H F. S, Jr. (2012) Telas líquidas: a água na produção audiovisual. Revista Esferas, 1(1), 19-25. Flusser, V. (2011). Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza. São Paulo: Annablume. Haraway, D. (2008). When species meet. Minnesota: University of Minnesota Press.

https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.226

CONTRIBUIÇÕES DE STEVEN MITHEN E DAVID LEWIS-WILLLIAMS PARA A COMPREENSÃO DA ORIGEM DAS IMAGENS

MIND, CONSCIOUSNESS AND IMAGE

Contributions by Steven Mithen and David Lewis-Williams for the Understanding of the Origin of Images

Ana Elisa Antunes Viviani1

Comunicação e Semiótica - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Recibido: 10/05/2018

Aprobado: 11/07/2018

RESUMO

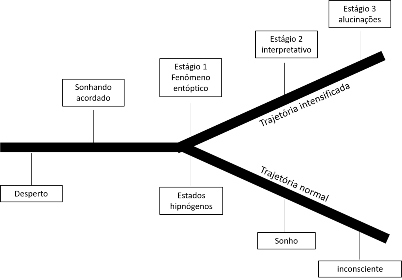

O objetivo deste texto é abordar como os conceitos de mente e consciência tratados, respectivamente, por Steven Mithen e David Lewis-Williams formam a base para suas hipóteses sobre as origens das imagens e o surgimento do pensamento simbólico no Homo sapiens. Os autores recorrem às ciências da psicologia e neurociência para apoiá-los em suas investigações. Enquanto a argumentação de Steven Mithen é sustentada pelas hipóteses de que a mente humana opera por fluxos cognitivos e de que a ontogenia recapitula a filogenia, a argumentação de Lewis-Williams apoia-se na ideia de que as imagens são originadas por estados alterados de consciência, condição possibilitada porque o humano moderno possui uma consciência de alta ordem.

Palavras-chaves: fluxo cognitivo, estados alterados de consciência, imaginação

ABSTRACT

This paper aims to address how the concepts of mind and consciousness treated by Steven Mithen and David Lewis-Williams form the basis for their hypotheses about the origins of images and the emergence of symbolic thinking in Homo sapiens. The authors turn to the sciences of psychology and neuroscience to support them in their investigations. While Steven Mithen's argument is supported by the hypotheses that the human mind operates by cognitive flows and that ontogeny recapitulates phylogeny, Lewis-Williams's argument rests on the idea that images are originated by altered states of consciousness, condition made possible because the modern human has a high order consciousness.

Keywords: cognitive flow, altered states of consciousness, imagination

O antropólogo sul-africano David Lewis-Williams2 e o arqueólogo inglês Steven Mithen3 compartilham uma visão comum: a de que nós, humanos atuais, não diferimos dos humanos que criaram as primeiras imagens já conhecidas, pois possuímos a mesma mente, que congrega o racional com o irracional e que

![]()

Doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

David Lewis-Williams é professor da Universidade de Witwatersrand, África do Sul, e especialista nas imagens dos povos San.

Steven Mithen é professor da Universidade de Reading, Inglaterra.

faz com que elaboremos tecnologias sofisticadas, ao mesmo tempo em que rezamos para deuses e seres invisíveis. Segundo os dois autores, para entender essa realidade, é necessário perscrutar a mente e a consciência dos nossos ancestrais até o surgimento do H. sapiens.

Mente e consciência são dois termos fugidios, enganosamente simples e, portanto, alvo de investigações de diversas ciências. Mesmo que de natureza incapturável, mente e consciência produzem evidências de sua ação e, portanto, são bastante perceptíveis. E é por isso que a arqueologia tem se voltado para o estudo da mente dos hominídeos. Como escreve Steven Mithen (2002, p. 20), “É o tempo da ‘arqueologia cognitiva’.” Para isso, ambos os autores, cada um a seu modo, realizam percursos investigativos distintos, recorrendo às pesquisas em psicologia cognitiva e evolutiva, e em neurociências.

David Lewis-Williams justifica esse recurso metodológico pelo “método de entrelaçamento de vertentes de evidência”4, da filósofa e arqueóloga canadense Alison Wylie (1989). Segundo esse método, os argumentos são encadeados como numa corrente; se falta um elo, a corrente deixa de existir. Por isso, esses elos ausentes são preenchidos por meio da contribuição de outras ciências, que é o que ambos os autores procuram fazer. Além disso, David Lewis-Williams deixa evidente de que tudo o que se escreve sobre a arte paleolítica é hipotético, uma vez que nada pode ser provado; o que importa à comunidade científica é a qualidade das hipóteses.

O objetivo deste trabalho, portanto, é entender as investigações e os alicerces que sustentam as hipóteses dos dois autores, hoje considerados fundamentais para o entendimento da origem das imagens.

No livro Pré-história da mente (2002), Steven Mithen desenvolve um profundo estudo sobre o cérebro desde os australopitecos e demais derivações da família Homo até a espécie H. sapiens, dominante no planeta desde o final do Paleolítico Superior (cerca de 40.000 anos atrás).

Segundo Mithen (2002), a relação entre expansão do tamanho do cérebro, inteligência e comportamento não é tão evidente como se imaginava. Até o surgimento do H. sapiens, é possível identificar dois grandes surtos de aumento do cérebro. O primeiro teria ocorrido há cerca de 2 milhões de anos e está associado ao surgimento do H. habilis, responsável pela fabricação das primeiras ferramentas e praticante do carnivorismo5. O segundo surto teria ocorrido entre quinhentos mil e duzentos mil anos atrás, mas, a princípio, não está associado a nenhuma evidência arqueológica relevante, pois os ancestrais hominídeos mantiveram o estilo de vida dos caçadores-coletores de então. O cérebro dos neandertais, por exemplo, é inclusive maior que o do H. sapiens. Grandes transformações comportamentais só são identificadas cerca de 40 mil anos atrás, em espécimens já caracterizadas como H. sapiens sapiens e que viveram no período que se popularizou com o nome de Explosão Criativa, pois foi quando surgiram as primeiras imagens e indícios do pensamento simbólico.

Então, como funciona a mente? Para entendê-la, Mithen (2002) investiga a analogia que a compara a um canivete suíço, cujas lâminas representam inteligências aplicáveis a diferentes tipos de necessidades. Essa ideia é apresentada no livro Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1983).

Nele, Gardner (1983) concentra-se na noção de inteligência, questionando a existência de uma capacidade única e generalizada e dividindo a mente em sete tipos distintos de inteligência: linguística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, e dois tipos de inteligência pessoal, uma intrapessoal, isto é, voltada para dentro (ligada à autorreflexão e a aspectos introspectivos) e outra

Em inglês, o método é chamado de “The intertwining of numerous strands of evidence”. (Lewis-Williams, 2002, pp. 102-103)

O carnivorismo é alvo de intensas pesquisas, pois o cérebro é um órgão que demanda alto consumo de energia. Isso significa qu e para sua manutenção é necessário ingerir alimentos calóricos, o que não seria possível com uma dieta baseada no vegetarianismo.

interpessoal (relativa ao relacionamento com os outros e com o ambiente). Essas inteligências são relativamente autônomas, mas trabalham conjuntamente na resolução de problemas.

A teoria de Gardner (1983) parece bastante satisfatória aos olhos de Mithen (2002), mas este acredita que critérios daquele para a divisão dos tipos de inteligência parecem ser arbitrários demais. Por isso, Mithen (2002) recorre, então, aos estudos da psicologia evolutiva, encabeçada pelos pesquisadores norte-americanos Leda Cosmides e John Tooby (1992).

Para eles, a mente moderna só pode ser compreendida como o resultado de milhares de anos de seleção natural, o que a tornou extremamente complexa. E como em termos evolutivos abandonamos há pouco tempo a vida de caçadores-coletores, nossa mente ainda opera adaptada a essa condição. Nesse processo evolutivo, uma inteligência geral, tentando resolver todos os problemas de uma única forma, teria sido sobrepujada por uma mente dotada de módulos mentais especializados, ou domínios cognitivos, capazes de lidar com os diversos problemas adaptativos conforme lhe foram sendo impostos. Esses módulos mentais são natos, universais entre as pessoas, e dotados de conteúdo. Isso é verificável no comportamento infantil e na facilidade com que as crianças aprendem regras complexas, como as gramaticais. Para os autores, esses são indícios da existência de uma inteligência intuitiva voltada à linguagem.6

A hipótese da mente dividida em inteligências como um canivete suíço parece bastante satisfatória em um certo sentido, mas não explica uma questão muito simples: se nossa mente ainda é a mesma dos caçadores-coletores da Idade da Pedra, como se explica o desenvolvimento científico-cultural dos últimos 2500 anos, por exemplo? Para resolver esse paradoxo, Mithen (2002) recorre à psicologia do desenvolvimento e seus estudos sobre o pensamento infantil.

Para isso, o autor supõe a existência de saberes intuitivos localizados em quatro domínios comportamentais possivelmente relacionados ao estilo de vida dos caçadores-coletores da pré-história: a linguagem, a psicologia, a física e a biologia (2002, p. 79). A linguagem intuitiva já foi brevemente apresentada mais acima. A psicologia intuitiva estaria relacionada à capacidade de perceber no outro a existência de pensamentos e desejos, o que, em termos evolutivos, possibilitaria ao grupo manter sua coesão social e obter maior sucesso reprodutivo, entre outras habilidades. A biologia intuitiva, por sua vez, estaria relacionada a uma capacidade universal de criar ordenamentos ou classificações sobre o mundo natural. E da mesma forma que parece haver um conhecimento intuitivo sobre a psicologia e a biologia, é possível identificar, nas crianças, o entendimento de regras específicas quanto ao mundo físico. Esses quatro conhecimentos intuitivos parecem, então, ser basilares para se entender a mente do ser humano, mas não elimina a questão colocada anteriormente: como se explica o desenvolvimento científico-cultural dos últimos 2500 anos?

É aqui que Mithen (2002) cita o trabalho de Annette Karmiloff-Smith (1992), que desenvolveu pesquisas sobre a modularidade da mente no desenvolvimento infantil, aceitando a ideia da existência de conhecimentos intuitivos, mas considerando a importância do contexto cultural para o desenvolvimento dos domínios cognitivos na criança. Isso explicaria, portanto, porque os caçadores-coletores não teriam desenvolvido conhecimentos matemáticos, ao passo que as crianças de hoje podem ter um domínio cognitivo específico para isso. (Mithen, 2002, p. 88) Desse modo, os domínios cognitivos poderiam variar de pessoa a pessoa, uma vez que dependem do contexto cultural de cada uma.

Ainda sobre o desenvolvimento infantil, Mithen (2002) cita o trabalho da pesquisadora Patricia Greenfield (1991). Segundo ela, ao longo do seu desenvolvimento, uma criança passa pelas seguintes fases: quando ainda bebê e até cerca de dois a três anos, sua inteligência é do tipo de aprendizado geral; a partir dos três anos começa a desenvolver os conhecimentos intuitivos (já mencionados), mas logo na sequência começam a atuar conjuntamente, como em um fluxo. Esse fluxo é o que possibilitaria o

Mithen (2002) faz referência à ideia de “pobreza do estímulo” de Noam Chomsky. “Como é possível – perguntou-se Chomsky – que crianças adquiram as muitas e complexas regras da gramática a partir de uma série limitada de elocuções saindo dos lábios dos seus pais?” (MITHEN, 2002, p. 70).

desenvolvimento da criatividade e de pensamentos mais complexos, como o abstrato e o metafórico. Mas isso se aplicaria ao desenvolvimento de uma criança na atualidade. Como podemos aplicar tal entendimento à evolução da mente humana?

Isso é possível porque Mithen (2002) parte da premissa de que a ontogenia recapitula a filogenia7, isto é, “[...] a sequência de estágios do desenvolvimento por que passa o membro jovem de uma espécie – a ontogenia – reflete a sequência de formas adultas dos seus ancestrais – a filogenia.” (Mithen, 2002, p. 102)

Para ajudar a compreender essa questão, o autor cria uma analogia: a de uma catedral que vem sendo arquitetonicamente ajustada pela evolução e cujos nichos explicariam a compartimentação da mente.8 Mutações que não são bem-sucedidas desaparecem; mutações bem-sucedidas, que permitem a perpetuação da espécie, mantêm-se e se disseminam nas gerações seguintes. Obviamente, as mudanças ambientais interferem no processo evolutivo, uma vez que provocam novos problemas a serem solucionados e alteram o plano arquitetônico dessa catedral, mas esta nunca chega a ser refeita. Isso porque

“a evolução não tem a opção de voltar à prancheta e começar do zero; ela somente pode modificar o que já está lá. É por causa disso, naturalmente, que podemos apenas entender a mente moderna se conhecermos a sua pré-história. É por isso que a ontogenia talvez contenha pistas sobre a filogenia. É isso que nos permite olhar para a catedral da mente moderna e encontrar indícios da sua arquitetura passada.” (Mithen, 2002, p. 107)

A partir daí, então, Mithen (2002) divide a evolução da mente em três fases. Na fase 1, a mente é regida por uma inteligência geral, isto é, sem nenhum tipo de especialização e que se aplicaria a todos os processos decisórios. Como visto anteriormente, é equivalente à mente de uma criança no início do seu desenvolvimento.

Na fase 2, a mente passa a operar por várias inteligências especializadas, cada uma funcionando autonomamente e dedicada a um domínio específico do comportamento. Ainda há a atuação de uma inteligência geral, mas de modo reduzido, e já é possível identificar inteligências mais especializadas participando dos processos decisórios, como uma inteligência técnica, voltada para a fabricação de ferramentas e instrumentos; uma inteligência social, que possibilitaria a interação com outros membros do grupo; e a inteligência naturalista, que permitiria decodificar o ambiente e atuar sobre ele por meio do conhecimento sobre plantas, animais e paisagens. É possível supor uma inteligência linguística, que teria possibilitado o surgimento da fala e dos processos comunicativos, mas dificilmente seria totalmente autônoma, uma vez que não tem uma função em si, como seria o caso das demais. Essas diferentes inteligências, no entanto, não se comunicam umas com as outras e, por recorrerem à inteligência geral para resolver determinados problemas, o resultado não é significativo do ponto de vista evolutivo.

Na fase 3, as inteligências especializadas trabalham juntas e já é possível pressupor a existência de um fluxo em que os domínios cognitivos “conversam” uns com os outros e possibilitam o surgimento do pensamento abstrato e da criatividade. As diferentes inteligências trabalham conjuntamente e possibilitam novas formas de pensar e de se comportar. O que é mais significativo nesta fase é o fato de que “quando os pensamentos gerados em diferentes domínios podem associar-se, o resultado é uma capacidade de imaginação quase ilimitada.” (Mithen, 2002, p. 114)

Para entender cada uma dessas fases do ponto de vista filogenético, e uma vez que ainda não possuímos as evidências do ancestral comum entre os primatas humanoides e não humanoides de cerca de seis milhões de anos atrás, o chamado “elo perdido”, Mithen (2002) recorre às pesquisas feitas com

![]()

Apresentada inicialmente por Ernst Haeckel (1834-1919) na sua lei biogenética de 1866, e depois por E. Conklin (1863-1952), em 1926, essa premissa foi estudada por Stephen Jay Gould (1941-2002). (MITHEN, 2002, p. 103).

Mithen, quando estudante, trabalhou como arqueólogo na Abadia Beneditina de San Vincenzo, em Molise, Itália. No livro, descre ve como os estilos arquitetônicos se sucedem, interferindo nos nichos existentes em uma catedral.

chimpanzés9, nosso parente mais próximo segundo a árvore genealógica da qual compartilhamos. Não detalharemos todo o desdobramento da investigação feita pelo pesquisador a esse respeito, apenas destacaremos alguns pontos relevantes para o trabalho aqui proposto.

Segundo ele, os chimpanzés possuiriam mentes entre as fases 1 e 2 do desenvolvimento, pois são dotados de uma inteligência geral poderosa, mas também de processos cognitivos relativos ao desenvolvimento técnico, ao conhecimento do mundo natural, à capacidade de interação social e à linguística, embora com pesos diferentes em cada um deles. Por exemplo, a inteligência social dos chimpanzés pode ser considerada bastante sofisticada, embora a linguística apresente um desempenho muito inferior.

A fase 2 corresponderia ao surgimento dos primeiros hominídeos (cf. Quadro 1), desde os australopitecos, passando pelo H. habilis e demais espécies Homo, exceto o H. sapiens sapiens.10

Plioceno - Pleistoceno | Australopithecus ramidus | 4 milhões e meio de anos | Ambientes com árvores; vegetarianismo |

Australopithecus anamensis | 4 milhões de anos | ||

Australopithecus afarensis | 3 milhões de anos e meio | Posição ereta, mas ainda sobe em árvores; ausência de ferramentas | |

Australopithecus africanus | 2 milhões e meio de anos | Indícios de incisões em pedras | |

H. habilis | 2,4 milhões de anos | Ferramentas; artefatos líticos; carnivorismo | |

Pleistoceno (mudanças climáticas frequentes, alternando entre aumento do gelo e degelo, da tundra à floresta) | H. erectus | 1,8 milhão de anos | Mais alto e com cérebro maior; expansão para fora da África, controle do fogo |

H. heidelbergensis | 500 mil anos | Ferramentas mais sofisticadas e diversificadas | |

H. neandertlhalensis | 150 mil anos | Expansão para a Europa e Oriente Médio; sepultamento | |

Pleistoceno (última glaciação) ao Holoceno (aumento das temperaturas) | H. sapiens | 100 mil anos | Sepultamento; ornamentação; ferramentas de osso e marfim; construções de embarcações; pinturas rupestres; expansão para as Américas; agricultura; sedentarismo; civilizações |

Quadro 1: Quadro evolutivo das espécies hominídeas, sua aparição no tempo e principais evidências

No caso dos australopitecos, as únicas evidências existentes dizem respeito às suas mudanças anatômicas que o levaram ao bipedismo. Indícios de uso de ferramentas são não apenas escassos, como demoram a aparecer nessa linhagem evolutiva, por volta de 2 milhões de anos e meio atrás, praticamente no mesmo momento de surgimento do H. habilis, cujo aumento do tamanho do cérebro coincide com a presença de vestígios de ferramentas líticas.

Quanto ao H. habilis, Mithen (2002) está interessado em entender o quanto a fabricação dessas ferramentas poderia estar ligada à existência de um domínio cognitivo especializado. Uma primeira evidência residiria no fato de que algumas delas teriam servido para a fabricação de outros artefatos. Isso significa a possibilidade de arquivar na mente as características de cada matéria-prima e formular os resultados possíveis da combinação desses elementos. Além disso, a fabricação propriamente dita excluiria qualquer tipo de aleatoriedade; seria preciso identificar os melhores ângulos do bloco de pedra para daí aplicar a força necessária em outra pedra para fazer o lascamento necessário para elaborar a ferramenta. Trata-se da existência de uma inteligência muito superior àquela que é verificada em chimpanzés.

Não mencionaremos todos os autores citados por Mithen (2002). Para isso, sugerimos a leitura do capítulo Símios, macacos e o elo perdido, do seu livro já citado.

As classificações taxonômicas hominídeas são bastante complexas e não abordaremos cada uma delas. Para isso, sugerimos o livr o

Assim caminhou a humanidade, referenciado na bibliografia deste texto.

Outras conclusões relativas aos hábitos de vida do H. habilis são bastante hipotéticas e centro de grandes debates. Porém, o que é mais provável é que essa espécie seria bastante flexível quanto à alimentação, aproveitando as oportunidades que o ambiente lhe proporcionava. Essa percepção do ambiente indica que eles seriam capazes de decifrar os sinais visuais, construir mapas mentais de distribuição de recursos e de se planejar, isto é, organizar-se em termos espaço-temporais. Esses são indícios de uma inteligência do tipo naturalista sofisticada, mas ainda assim limitada, uma vez que o H. habilis não se aventurou além do contexto geográfico no qual se originou.

Outra hipótese que surge relacionada aos hábitos alimentares é sobre a convivência do H. habilis em grandes grupos e o consequente desenvolvimento de uma linguagem rudimentar. Essa é a hipótese levantada pelo antropólogo inglês Robin Dunbar (1992), que relaciona o tamanho do cérebro ao tamanho do grupo de indivíduos do qual esse cérebro faz parte: quanto maior o tamanho do grupo, mais processamento do cérebro é exigido, pois envolve relações sociais complexas.11

Essas evidências fazem com que Mithen (2002) conclua que o H. habilis possivelmente tenha possuído módulos de inteligência técnica e naturalista razoavelmente elaborados, mas, ainda assim, dotados de uma inteligência geral e uma inteligência social mais próxima dos primatas não humanoides.

Após o H. habilis, Mithen (2002) aborda os humanos arcaicos, nos quais inclui o H. erectus, o H. sapiens arcaico, o H. heidelbergensis e o H. neanderthalensis, com mais ênfase nesta última espécie, devido à maior qualidade e quantidade dos vestígios arqueológicos.12 Essas espécies encontram-se no Pleistoceno, momento em que o planeta passa por oito ciclos de glaciações e interglaciações e quando ocorre a expansão desses hominídeos para fora do continente africano, há cerca de 1,8 milhão de anos.

De que forma isso impactou a inteligência naturalista ou a percepção do ambiente por parte desses humanos arcaicos? A sofisticação dos processos cognitivos ligados à técnica, à organização social e à linguagem, como veremos adiante, muito provavelmente colaborou para a compreensão dos hábitos de novos animais e de novos recursos como plantas, fontes de água, abrigos. No caso específico do Homem de Neandertal (Homo neanderthalensis), esse conhecimento foi fundamental diante da enorme dificuldade que deve ter sido sobreviver em um ambiente inóspito. Diante disso, desenvolver ferramentas sofisticadas, que incorporassem diferentes materiais ou com objetivos específicos teria tornado menos árdua a sobrevivência. Isso, porém, é algo que só se observa com o surgimento do H. sapiens moderno.

As ferramentas líticas se sofisticaram desde o H. habilis, porém não evoluíram muito além disso, como seria o caso da incorporação de outros materiais, como o chifre e o marfim, que resultariam em ferramentas mais aprimoradas e que ofereceriam melhores chances para a perpetuação da espécie. Essa ausência de flexibilidade, no entanto, parece não se refletir no âmbito das relações sociais. Se a hipótese de Robin Dunbar (1992) for válida, então a inteligência social dos humanos arcaicos teria sido bastante elaborada, uma vez que o cérebro atinge seu maior tamanho com os Neandertais. É provável que o tamanho dos agrupamentos tenha variado conforme as condições ambientais permitissem, porém é possível supor, também, que grandes bandos facilitariam a busca por alimento, além da defesa contra espécies predadoras.

Grandes bandos poderiam significar igualmente o desenvolvimento da linguagem, conforme visto no H. habilis. Portanto, um cérebro maior, dotado de córtex pré-frontal, responsável por diversos aspectos da linguagem, mas também pela capacidade de refletir sobre o estado mental dos outros, indicaria que os humanos arcaicos teriam sido dotados de algum tipo de proto-linguagem oral. Com base nisso, Mithen (2002) conclui que a mente dessas espécies Homo seria semelhante à dos humanos atuais, porém com

Essa é uma questão controversa, pois a capacidade linguística se encontra no hemisfério esquerdo do cérebro e há um grande debate sobre os vestígios de crânios remanescentes do H. Habilis. (Mithen, 2002, p. 169)

“Os dados arqueológicos são por demais escassos ou ambíguos para podermos lidar com cada tipo de humano arcaico em separado e identificar a variabilidade cognitiva que sem dúvida existiu entre eles.” (Mithen, 2002, p. 221)

uma ausência significativa: a fluidez entre os diferentes processos cognitivos, o que corresponderia à fase 3 da evolução da mente.

O H. sapiens sapiens, ou humano moderno, é o responsável pelo surgimento dos sepultamentos ritualizados, imagens rupestres, adornos corporais e criação de ferramentas de outros materiais, entre outros artefatos até então inéditos no processo de hominização. Esses indícios, porém, só surgem há cerca de 40 mil anos, no Paleolítico Superior, quando essa espécie já habitava o planeta há alguns milhares de anos. O que teria ocorrido nesse período que levou à, então, Explosão Cultural?

Mithen (2002) acredita que houve uma reformulação da mente humana, quando inteligências especializadas passaram a funcionar de modo integrado. O grande responsável por essa integração, segundo o autor, teria sido a linguagem, que deixou de ser aplicada apenas às interações sociais e se expandiu para os demais domínios cognitivos. Para analisar esse processo, o pesquisador inglês recorre às primeiras manifestações artísticas conhecidas, especialmente as imagens figurativas, “[...] que indicam pertencer a um código simbólico, por exemplo, pela repetição dos mesmos motivos.” (2002, p. 252). O que lhe chama a atenção é exatamente essa espécie de codificação figurativa que aparece em momentos defasados e em diferentes regiões do planeta.

Diferentemente de algumas teorias que afirmam que essas primeiras manifestações artísticas teriam sido feitas aleatoriamente por indivíduos com tempo ocioso13, para Mithen (2002) elas foram criadas por seres humanos

“que viviam sob condições de grande estresse [...], num período em que as condições ambientais eram extremamente duras, à época do auge da última era glacial. Entretanto, é improvável que alguma população humana tenha vivido sob um estresse adaptativo maior que o do neandertal da Europa Ocidental – mas eles não produziram arte. Faltava-lhes a capacidade para isso.” (2002, p. 255)

Essa capacidade já estava presente na mente dos humanos modernos, o que lhes possibilitou criarem símbolos visuais, cujas características são:

Arbitrariedade do símbolo em relação ao referente;

Intenção de comunicar;

Defasagem espaço-temporal em relação ao referente;

Variação de sentidos entre culturas;

Graus de variações que guardam as características comuns e que permitem identificar como sendo o mesmo símbolo.

Segundo a lógica de Mithen (2002), às características dos símbolos correspondem atributos mentais envolvidos em sua criação (pp. 258 – 259), tais como:

Planejamento e execução segundo um molde mental preconcebido;

Comunicação intencional tendo como referência um evento ou objeto não presente;

Atribuição de significado a um objeto não associado com seu referente.

Esses atributos mentais também participavam da mente dos humanos arcaicos, pois foram capazes de planejar e executar a fabricação de ferramentas, possuíam uma linguagem de cunho social e compreendiam o significado que pegadas de animais poderiam representar. No entanto, não tiveram a capacidade de criar objetos ou imagens de natureza simbólica. Para um objeto ou imagem funcionar como símbolo é necessário que os três processos cognitivos trabalhem juntos, o que não seria possível em indivíduos nos quais essas inteligências funcionassem separadamente.

A fluidez entre os domínios cognitivos também se manifesta na própria temática da arte paleolítica. Imagens zooantropomorfas mostram seres formados com partes de corpos de humanos e de animais, o

![]()

Veremos isso com mais detalhe quando abordarmos David Lewis-Williams.

que só seria possível por meio de um fluxo cognitivo que dialoga com as diversas inteligências do humano moderno. Além disso, essas imagens parecem não fazer parte apenas das culturas pré-históricas e indicam a existência de uma universalidade da cultura humana. Convém lembrar que nas populações de caçadores-coletores contemporâneas e em povos indígenas atuais, os animais são compreendidos como pessoas.14

Relações muito próximas com os animais e com a paisagem não apenas demonstram a existência dessa fluidez cognitiva no humano moderno, como também se mostram como uma vantagem para a sobrevivência, uma vez que é possível prever o comportamento dos animais e planejar as próximas caçadas, sistematizar a busca por água e, assim, preparar-se para períodos de escassez.

Esse novo modo de pensar dos humanos modernos e que integra os diferentes domínios cognitivos inaugura outros desenvolvimentos tecnológicos, como artefatos de osso e pedra feitos para triturar, raspar, talhar, e armadilhas para capturar animais, que, por sua vez, incorporam também elementos “artísticos”, como animais esculpidos ou grafismos. Inaugura também a criação de outras categorias de artefatos, como objetos de adorno pessoal, que poderiam trazer informações importantes para relações sociais, e outros que provavelmente serviriam para armazenar informações variadas. Nesse sentido, a própria pintura rupestre funcionaria como dispositivo mnemônico, servindo

“[...] para trazer de volta à memória informações sobre o mundo natural que se encontram armazenadas na mente [...]. Por exemplo, argumentei que a maneira como muitos dos animais são pintados refere-se diretamente à maneira como foram adquiridas informações sobre seus movimentos e comportamento. Em algumas imagens, enquanto os animais foram pintados de perfil, seus cascos foram pintados no plano, como se marcas de cascos estivessem sendo representadas para facilitar a memorização e lembrança de rastros observados no ambiente, ou mesmo para ensinar crianças.” (Mithen, 2002, pp, 275 – 277).