https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i17.236

GLOSSÁRIO ICONOFÁGICO DE NORVAL BAITELLO JUNIOR

ENTREVISTA COM NORVAL BAITELLO JR.

por Danielle Naves de Oliveira e Ana Elisa Antunes Viviani

Recibido: 10/05/2018 Aprobado: 11/07/2018

![]()

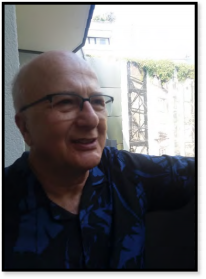

Norval Baitello Junior é doutor pela Universidade Livre de Berlim (1987) e professor da Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É autor, entre outras obras, de A era da iconofagia e O pensamento sentado. Esteve como professor visitante em Berlim, Viena e Sevilha. Fundou em 1992 o CISC, Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Semiótica da Cultura e da Mídia, através do qual organizou mais de vinte eventos internacionais, publicações e intervenções, tendo como convidados pensadores como Harry Pross, Dietmar Kamper, Ivan Bystrina, Vicente Romano, Thomas Bauer, Ryuta Imafuko, Christoph Wulf, Gunter Gebauer, Rodrigo Browne, Victor Echeto e outros. Criou, na PUC-SP, entre 1997 e 2001 os cursos de graduação “Comunicação e artes do corpo” e “Comunicação e multimeios”. Orientou mais de 60 teses de mestrado e doutorado, tendo formado (e ainda forma) gerações de pesquisadores hoje atuantes no Brasil e no exterior. Foi também responsável pela instalação do Arquivo Flusser em São Paulo, aberto ao público em 2016, do qual é diretor científico. norvalbaitello@pucsp.br

![]()

Danielle Naves de Oliveira é Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP,

pesquisadora e tradutora, sediada em Marburg, Alemanha.

Ana Elisa Antunes Viviani é graduada em História pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, tendo desenvolvido uma pesquisa sobre corpo e comunicação digital. Hoje é doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde estuda pinturas rupestres de Minas Gerais. É integrante do Centro

Interdisciplinar de Semiótica da Cultura.

***

Imagem e conhecimento encontram-se em contínuo entrelaçar. Pela imagem, não só conhecemos, como também temos acesso ao mundo, criamos realidades e, principalmente, nos tornamos quem somos. Assim, estamos diante de um componente central da hominização. Para Norval Baitello, estudioso brasileiro da Comunicação e da Cultura, as imagens nos são constitutivas de vários modos, numa paleta que vai do mítico, passa pelo culto e chega ao mediático. A presente entrevista, editada sob a forma de “glossário”, tem como ponto de partida o conceito de “iconofagia”, uma das principais contribuições de Baitello ao debate contemporâneo sobre as imagens. De inspiração dadaísta e warburguiana, as demais entradas ou verbetes não obedecem nenhuma ordem alfabética, mas antes uma vizinhança de afinidades temáticas encadeadas pela conversa: Benjamim e o valor de exposição; Dadá; o exclusivo estetizante criticado por Warburg; a irrupção da era da imagem mediática; genealogia do olhar; ecologia da comunicação; a distância entre ciência e studies; sonho; o Brasil dos golpes; e, por fim, um relato biográfico.

***

A ideia de iconofagia estava presente em meu trabalho antes mesmo da formulação do termo. A primeira vez que apresentei esta palavra mesmo foi em 1999 na Casa das Culturas do mundo, em Berlim, num evento em que estiveram presentes Dietmar Kamper, Hans Belting, Gunter Gebauer e Rudolf Heinz. Quis demonstrar que havia algo mais na relação entre pessoas e imagens do que os estudos apontavam, um fenômeno perverso de interação com as imagens, mas não só, afinal a imagem é uma ferramenta da hominização. Foi assim que, naquele momento, explorei um aspecto perverso das imagens, mostrando que não só nos alimentamos delas, mas elas podem nos causar indigestão quando excessivas e invasivas, não as digerimos ou metabolizamos suficientemente. Além disso, em função dessa indigestão, ou dessa indigeribilidade do excesso da visualidade — pois naquele contexto eu falava apenas de visualidade — apresentei o contra-movimento de que as imagens passavam a nos devorar e, em vez delas nos alimentarem, nós é que passávamos a ser seu alimento. Ou seja, viramos a matéria-prima que dá vida ao mundo da excessiva visibilidade. Trata-se, assim da passagem da indigeribilidade à funcionalização dos olhares e das pessoas em relação às imagens, o que cria uma interferência na própria vida física e biológica daqueles que se contaminam com as características das imagens.

Após minha apresentação, houve duas intervenções, primeiro a de Belting, reclamando de que eu não tinha falado do processo iconofágico no qual imagens devoram imagens, com a qual evidentemente concordei, pois toda a história da arte e da cultura é uma devoração de imagens por imagens. De fato, eu havia partido desse pressuposto, sem mencioná-lo, e preferi não tocar explicitamente essa questão, pois um ano antes, havia sido acusado de idealista e metafísico, por atribuir às imagens vida e vontade próprias. Isso aconteceu numa conferência na Áustria, de modo bastante agressivo, vindo de um filósofo que se enfureceu com a ideia de iconofagia. Por isso foi bom ver minha tese sendo apoiada por pessoas como Hans Belting e Dietmar Kamper. A segunda intervenção foi a de Rudolf Heinz, um psicanalista muito importante e com um pensamento instigante em diálogo com a antropologia histórica da Kamper. Ele confirmava, através de sua prática terapêutica, a verdade física da iconofagia. Trouxe como exemplos casos concretos de anorexia e bulimia, que não são senão manifestações desse fenômeno.

Esse evento foi a primeira edição do seminário Imagem e Violência, cuja segunda parte realizamos, Kamper e eu, um ano depois aqui no Brasil no SESC, em 2000. A partir dali, comecei a desenvolver mais amplamente o conceito de iconofagia como um fenômeno mediático contemporâneo. Mas há uma arqueologia do conceito, mencionada em minhas pesquisas mais antigas. Quando trabalhei com o Dadaísmo, por exemplo, ali já havia o “canibalismo Dadá”, assim como no Modernismo brasileiro oswaldiano, que trouxe à baila a ferramenta conceitual da “antropofagia”. Eu diria até que Oswald de Andrade foi precursor do conceito de iconofagia, apenas não cunhou a palavra. Sou um entusiasta do modernismo brasileiro, principalmente do movimento antropofágico. Já no “colegial” brigava com meus professores de literatura, contra os engessados parnasianos de todas as épocas [risos]. Essas são minhas raízes, por isso tenho de dar os créditos, Oswald de Andrade foi realmente o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Ele foi o começo. Lá estava embrionário o conceito de iconofagia. Retomando, ela ocorre em várias direções: iconofagia significa devorarmos as imagens, sermos devorados por elas, mas também a devoração que as imagens fazem delas mesmas. Há uma ideia de metabolização, mas também uma ideia de intoxicação.

Uma imagem já não vale mais por sua qualidade intrínseca, mas sim por sua exposição — isso está em Walter Benjamin. Aqui, entra um critério de recepção. Ou seja: existe algo que alimenta as imagens e esse algo é o olhar. Quanto mais olhares uma imagem tiver, maior é seu valor. Seguindo esse raciocínio, vemos que o critério da imanência, que era um valor absoluto na era da arte (quando o valor de uma obra de arte estava nela própria, em sua qualidade estética, em sua forma e originalidade, enfim, e não em seu entorno), passa a se dar pelo suporte, para um ambiente onde a obra vale pelo número de olhares que atrai. Ela pode nem ter um grande valor estético, nem de novidade, mas cria um ambiente onde chama atenção, olhares e se alimenta desses olhares. Isso acontece, por exemplo, com o ready-made de

Duchamp, com as montagens dos dadaístas, com a Merz de Schwitters, também com Andy Warhol e suas serial imageries, e assim por diante. Não se trata mais da imanência da obra de arte, mas da capacidade de capturar o maior número possível de olhares. Isso também tem a ver com 15 minutos de fama. Assim, iconofagia é um conceito que emerge de uma ecologia da imagem, não de uma estética.

Hoje, o dadaísmo é tido como um exótico na história da arte, porque esta trabalha com critérios estetizantes. Por sua vez, os dadaístas detonaram o valor da obra em si, tanto que, apenas por acaso, poucas obras dadaístas sobreviveram. As grandes obras do movimento foram descartadas, perderam-se como lixo, como foi o caso do Merzbau de Schwitters. Você imagine, uma assemblage que ocupava uma casa inteira, durante a guerra. Foi jogada fora. Isso também aconteceu com a enorme colagem de Johannes Baader, em Berlim, chamada O grande plasto-dio-dada-drama, que não deixou sequer rastro. Tem gente que até duvida que tenha existido, mas Baader a relata em cartas, além de haver fotos de uma escultura com o mesmo nome exposta em 1919 em Berlim. O critério estético, nesta e outras obras, também não permaneceu. O que ficaram foram obras ocasionais, jornais, algumas colagens, mas percebidas num momento em que já havia uma passagem para o mundo da arte. Refiro-me aos artistas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e acabaram valorizados, como Hannah Höch, Max Ernst e Raoul Hausmann. Se algumas obras ficam, o mesmo não aconteceu com a essência do movimento. É isso o que a história da arte não entendeu. Continua-se definindo dadaísmo como “nada”, “protesto pelo protesto”, “tentativa de demolição”, “abolição de todos os critérios”. Na verdade, não se entendeu a proposta do Dadaísmo, que era explodir com essa estrutura estetizante.

Falo principalmente do Dadaísmo, mas essa explosão também aconteceu antes, embrionariamente com o expressionismo, com o futurismo, com o cubo-futurismo e todos os micro-movimentos que, mais tarde, foram englobados dentro da rubrica Dada. Por exemplo, Nova Iorque em 1915 com Stieglitz, assim como Man Ray, Duchamp, artistas que já eram ativos, sem o rótulo de dadaístas, mas que tinham muito a ver essa história da explosão do estetizante.

A expressão “exclusivamente estetizante” é de Aby Warburg. A história da arte até hoje não parou para pensar seriamente nisso, afinal de contas, o estetizante é sua viga mestra. Se ele for questionado, a história da arte desmorona. Do ponto de vista de uma ecologia da imagem, é possível entender o dadaísmo não como movimento destrutivo, mas como movimento reflexivo a respeito do vazio da estetização, ocorrido numa sociedade que explodia em sua estrutura de produção de linguagens e imagens.

Esses movimentos e artistas que citei já anunciavam a morte da arte. Raoul Hausmann fazia colagens grotescas sobre o crítico de arte, retratando-o com um cérebro em forma de sapato, havendo aí já uma crítica às consequências nefastas do estetizante. Convém lembrar que os expressionistas alemães apoiaram a Primeira Guerra Mundial, em nome de um patriotismo, lutaram, foram para o fronte, vários deles tendo morrido. Enquanto isso, os dadaístas eram anti-belicistas por natureza, estavam de certa forma associados a um critério ecológico, a uma ecologia do espírito ou da mente — para usarmos uma terminologia de Bateson.

É um conceito que não está presente em nenhuma teoria da imagem. A rigor, o adjetivo não é correto, pois chamar a imagem de “mediática” seria usar um critério imanentista, o que equivaleria a afirmar que toda imagem na mídia é mediática. Não é bem assim. O pensamento ecológico da imagem pressupõe a consideração de um entorno que, por sua vez, é declaradamente mediático. Quem distribui a imagem

hoje são os mecanismos midiáticos, toda a mídia, desde revistas, jornais, televisão, imagens sonoras pelo rádio, música e, claro, todos os derivados da internet. Ora, seu ambiente é totalmente mediático.

Se perguntarmos, por exemplo, existe arte? Sim, existe. Porém, toda arte é distribuída e valorizada atualmente pelo critério mediático. O valor de mercado da arte não está mais associado a seu valor estético, às suas qualidades intrínsecas, mas à sua repercussão. É assim que um vestido da Marilyn Monroe, mesmo tendo qualidades estéticas, será vendido por 10 Dólares num brechó caso ninguém saiba a quem pertenceu. Mas, se este vestido for vendido num leilão, onde todos sabem que foi de Marilyn Monroe, por seu valor de exposição, será vendido possivelmente por 10 milhões de Dólares. Assim, a imagem mediática pertence a esse ambiente e que, hoje, é onde vivemos.

É um ambiente que valoriza a exposição, que dá à imagem mediática uma capilaridade imensa graças a todos os seus aparatos. A própria imagem artística de obras de outras épocas também se submete ao critério da imagem mediática. Por isso, hoje, não basta um artista ser genial: se ele não tiver valor de exposição, não conseguirá sobreviver de sua arte. É claro que arte sobrevive, mas num outro ambiente. Rembrandt tem valor como artista de sua época, mas soma-se isso o valor de sua fama em nosso tempo, presente em todos os livros de história e outros meios. Com isso, podemos dizer que a noção de imagem mediática não obedece a um critério imanente, mas a um critério ambiental. Diferentemente da imagem estética (reclusa no ambiente artístico), a mediática não vale por si mesma, mas tem um valor deslocado, dirigido à percepção. Logo, um valor transcendente, que está além da própria obra.

Nosso olhar é resultado de uma história, que passa por épocas, tem uma genealogia. O que é nosso olhar? É consequência de um processo histórico e evolutivo.

Convivemos com pessoas que ainda consideram a imagem como culto, na igreja, na televisão inclusive. O culto permanece, sendo que sua imagem é muito anterior à imagem artística. Assim, nosso olhar também é contaminado por ele. Quando vemos uma obra de arte num museu como Louvre, Hermitage ou Masp, há ali também um olhar tomado pelo culto, uma certa sacralidade. Essa imagem de culto também não é imanentista, não vale por seu suporte, mas vale pelo que evoca além dela. O nome disso, para Walter Benjamin, era “valor de culto” e, mais tarde, Hans Belting chamou-a de “imagem de culto”.

Além de um suporte arqueológico de culto, nosso olhar traz um outro suporte, de estética. Afinal, também fomos educados a ver beleza, até nas coisas mais feias, até na roda de bicicleta de Duchamp vemos regularidades, movimento — mesmo que seja um objeto desenhado pela indústria, tem seu valor estético. Em terceiro lugar, junta-se a essa arqueologia o valor mediático, do qual já falei.

E há ainda outras diferenças entre olhares. Por exemplo, o olhar dos nossos filhos é diferente do nosso e dos nossos pais. Há também o olhar dos neo-moralistas, dos neo-evangélicos, dos haters. Esses valores convivem e se conflituam atualmente. Quando a vamos a um museu e vemos uma obra original, antiga e famosa, exercemos um culto. A obra do museu tem simultaneamente o valor de culto, o estético e o mediático.

Um pensamento ecológico tem consequência imediata sobre o conhecimento do que é comunicação. E coloca em xeque, de cara, a concepção mecânica e matemática de comunicação, que a considera um processo asséptico, de laboratório, uma fagulha elétrica que passa por determinados caminhos e chega a determinado ponto. Essa seria a concepção matemática e formalista da comunicação, na verdade, trata- se de uma teoria da conexão. Comunicação implica um processo muito mais complexo e não unidirecional, nem mesmo bidirecional. São processos que não se dão por um único canal. Isso a escola de Palo Alto já falou com estudos, por exemplo, de Ray Birdwhistell, nos quais ele faz partituras e usa

metáfora da orquestra: simultaneidade da entonação, da postura, dos gestos, tudo isso gera um quadro muito complexo. E foi uma contribuição enorme da escola de Palo Alto, que partiu principalmente dos estudos de Bateson sobre a respiração.

De certa forma, aí já estava presente o conceito da multimodalidade. Mas ainda não havia — embora Goethe já tivesse falado em ecologia do espírito — a ideia do ambiente como participante ativo no processo de comunicação. O que isso nos traz?

No ambiente, cria-se uma predisposição à captação ou captura do próprio ambiente. Absorvemos o ambiente e o ambiente nos absorve. Parte dele é formado por pessoas, uma outra parte são objetos. Estudar ecologia da comunicação significa, por um lado, estudar de onde vem esse ambiente, uma genealogia ou arqueologia, e também uma futurologia, para onde ele vai.

Em ambos os casos, na arqueologia e na genealogia, trabalhamos com cenários: o que foi nosso passado, qual nosso olhar sobre ele, o que nele nos afeta e nos chama a atenção. Há aí um fator inconsciente, que nos torna disponíveis para certas coisas e cegos para outras. Trabalhamos com o passado: o que foi homo sapiens, a descida das copas das árvores, Altamira, enfim, são informações que temos com frestas, pois há pouquíssimos documentos e acabamos reconstruindo o passado a partir de um realismo hipotético.

A ecologia da comunicação tem esses componentes: o arqueológico-genealógico, que diz respeito a trabalhar com cenários; e o futurológico, ou seja, que lida com os impactos do ambiente de hoje sobre o de amanhã, o depois de amanhã e assim por diante. Muitas vezes, esse pensamento é chamado de apocalíptico. Claro que certas pessoas têm propensão a ver um cenário cor-de-rosa, enquanto outras tendem a ver cenários sombrios. Uma ciência ecológica da comunicação tem, por obrigação, que lidar com todos os cenários e qualificá-los ou desqualificá-los de acordo com o que se pretende para o futuro. A indústria, por exemplo, realiza um olhar futurológico, com muita competência, para vender seus produtos. Nossa obrigação, no entanto, é olhar criticamente, jamais de modo acomodado ou deslumbrado.

A teoria da imagem é uma parte da teoria da comunicação, seja a imagem considerada como visualidade, ou seja, em sentido estrito, seja a imagem considerada com sensorialidade, que é seu sentido amplo. Defendo que a palavra imagem deva ser expandida para toda a sensorialidade: há imagem acústica, tátil, visual e outras. Não é uma ideia original, pois a neurologia já diz isso. Toda a história da imagem, como veículo e participante fundamental dos ambientes de comunicação, nos remete a cenários mais profundos.

O cenário mais superficial é dado pela imagem do ambiente artístico, que é estético. O cenário atual é o da imagem mediática, que marca o tipo de comunicação na qual vivemos, tudo está atrelado à eficácia e associado à capilaridade da mídia. Tudo: nossas vidas, a economia, a política. Na época precedente ao midiático, que era do predomínio do ambiente estético, não apenas na imagem visual, mas também pela música, pelas imagens performáticas como balé, teatro, nos modos artificiais das cortes, na etiqueta, nos gestos, na utilização de ferramentas, houve uma estetização da vida, lembremos das perucas dos nobres, tudo isso era uma estetização.

E o período anterior ao da estética, como nos ensinou magistralmente Hans Belting, foi destinado ao ambiente de culto. Ali, toda imagem visava uma transcendência, por isso não se tratava apenas de culto religioso. Tomemos como exemplo o Império Romano, as grandes estátuas dos imperadores, aquilo não tinha intenção estética e sim de culto. Quem via aquela grande escultura do imperador, sabia que por trás dela existia um grande império e muito poder. Hoje, isso ainda está presente nos retratos de presidentes da república pendurados em repartições.

É sempre importante fazer esse exercício genealógico e perguntar: que ambiente era dominante antes da emergência do culto? Poucas imagens visuais sobraram: temos a Vênus de Willendorf, a caverna de Chauvet, que provavelmente são testemunhas dessa época anterior ao culto. Muitos historiadores da arte, entretanto, atribuem valor de culto a tais imagens, o não deixa de ser um olhar, mas um olhar contaminado pelo pelo religioso ou pelo estetizante. Como saber? Os documentos que temos vêm de narrativas que se deixaram registrar: como Gilgamesch, lendas gregas arcaicas, narrativas míticas, presentes em povos primordiais ou elementares, como africanos, indígenas. Podemos também falar tais narrativas são imagens, figuras mentais relatadas, transferidas para o acústico. Segundo nosso realismo hipotético, dizemos que esse ambiente, mítico, precedeu o do culto.

Nessa lógica, temos o seguinte movimento:

O ambiente de culto é transcendente, utilizava as imagens — de qualquer natureza, visuais ou acústicas

— para nos transportar. Já no ambiente mítico teríamos o oposto, as imagens teriam a função de nos trazer para o aqui e agora. Essa é essência do mito, trabalhar com a origem, com nossa natureza e das coisas. Isso está presente nas religiões pagãs, que nasceram de um ambiente mítico e trouxeram seus elementos posteriormente para um ambiente de culto, mas fazendo-o através da imanência. Por exemplo, a terra é sagrada, a fumaça, a água, a pipoca, o sangue. O cenário mais longínquo é talvez o cenário mais difícil de ser estudado e reconstruído.

Depois, temos o ambiente artístico que, de novo, é imanente. E, por fim, no mediático, há uma volta da transcendência. Na era da mídia, vivemos uma nova transcendência. É por isso que o Nicolas Berdiaev, filósofo russo, fala de uma nova Idade Média. Vivemos de fato uma nova Idade Média, com suas vantagens e desvantagens. É claro que, nesse caso, o resgate do artístico é terapêutico, porque toda regressão é terapêutica. O resgate do culto também é terapêutico, assim como do mito. A cor do presente é o passado, não o futuro. O futuro é fuga do presente.

Mas veja: não acuso o pessoal da história da arte de nada. Eles fazem seu trabalho, estão na sua função de ler o artístico. Isso, em termos sociais e culturais, é terapêutico. Por isso, temos de incentivar todo ato artístico — como terapia do excesso mediático — e voltar a certa imanência. É isso o que Kamper dizia: a arte é o grande remédio. Não só a arte, mas também a religião e o mito são grandes remédios. Claro que não estou falando aqui das religiões mediáticas, pois já não são religiões e sim indústrias.

Gosto de falar de meus mestres, é um tributo à genealogia. Desconfio de todo mestre que não ri de si mesmo, isso está em Nietzsche. Desconfio também de todo mestre que não fala de seus mestres. Nosso olhar e pensamento também são fruto de uma genealogia. Muitas pessoas dessa genealogia foram esquecidas, intencional ou ocasionalmente, pois o mediático sobrevive dos olhares e, infelizmente, as pessoas que já morreram não estão mais aqui para fazer seu marketing pessoal. Os novos epígonos dão palestras por 50 mil Euros, atraem muitos olhares e essa é a medida de seu valor, são os tipos motivacionais. Eles esqueceram seus mestres e eu não gosto disso. O próprio Kamper falou, em um de seus textos, sobre o “esquecimento da origem”, que equivale à perda de si mesmo. Quem esquece de seus mestres, já se perdeu. Por isso vale a pena falar sobre isso.

Há ideias de meus mestres que continuam pulsantes. Por exemplo, Harry Pross, alguém que foi completamente esquecido na ciência da comunicação e não é mencionado em livros de autores por ele diretamente influenciados. Pross foi o grande fundador da teoria da mídia, a primeira pessoa que abordou a teoria da mídia como uma proto-ecologia da comunicação. Ao falar em termos de meios primário, secundário e terciário, evocou também ambiente e capilaridade. Cada um desses níveis tem um tipo diferente de capilaridade. Estamos diante de um precursor, que se declarava como neo-kantiano, cassireriano e, nesse sentido, alguém que acreditava na força transformadora do conhecimento. Utilizou alguns conceitos kantianos como maioridade e minoridade, na direção de responsabilidade pelos

próprios atos. Essa também é uma das marcas da ecologia da comunicação, na qual é imprescindível uma responsabilidade ética, pois ela desenha futuros e estes nunca são inócuos.

Na esteira de Pross, cito ainda Vicente Romano, que formulou a ecologia da comunicação e ampliou um dos principais elementos trazidos por Pross, que é o tempo. Mostrou que o ambiente mediático cria um tipo de temporalidade diferente, assim como de espacialidade. Devemos a ele o fato de ter falado em ecologia da comunicação num sentido militante. Não se trata de uma ciência que não põe a mão na massa, como quem estuda uma obra na qual não se pode tocar, que está longe. Uma ecologia nunca é assim.

Outro grande mestre foi Dietmar Kamper, que trabalhou, sobretudo a partir do conceito de corpo, naquilo que ele chamou de antropologia histórica. Neste termo, o histórico enfatiza a busca do cenário retrospectivo, arqueológico. Mas não só: ele criou e praticou uma ciência que busca retrospectivo, mas com olhar prospectivo, alertando sempre poeticamente sobre os efeitos maléficos desse apagamento em relação corpo e, mais tarde, em relação à imagem. Com ele, a reflexão ganha uma dimensão enorme de ecologia corporal, numa leitura de rastros e indícios profundamente benjaminiana. O corpo presente é rastro de uma história, assim como o olhar. Ele nos colocou diante dos cenários de excesso de visualidade e visibilidade das imagens, com seus impactos sobre o corpo.

Especificamente na teoria da imagem, para nos libertar da visão exclusivamente estetizante, há dois grandes pensadores muito importantes que eu gostaria de citar. Primeiramente, Aby Warburg, que acusou expressamente a exclusividade da estetização. Em sua ciência da cultura, ele praticou uma arqueologia das imagens que significa uma visão de grandes linhas genealógicas, de sentidos e de significados. Depois, temos Hans Belting, com seu magistral estudo sobre a imagem de culto, no livro Bild und Kult, demonstrando que já houve um ambiente muito distinto do ambiente da arte.

Um mestre a quem também devo muito é Ivan Bystrina. Tcheco, exilado na Alemanha, foi contratado por Pross para dar aulas na Universidade Livre de Berlim. Seu percurso é muito curioso, formou-se em ciência jurídica, com doutorado em Moscou em ciências políticas, onde também começou a se interessar por cibernética. Depois, retornou à Tchecoslováquia, onde continuou os estudos de cibernética, passando para a semiótica, e criou uma semiótica própria, antropológica, discordando dos russos, de Peirce, dos americanos, de Eco, dos franceses, dos dinamarqueses e dos linguistas. Deu-lhe o nome de “semiótica da cultura”, termo que também foi adotado pelos russos, mas num outro sentido. A ciência de Bystrina aproxima-se, de certa forma, daquela de Edgar Morin. Eu diria até que, nesse caso, o nome semiótica é dispensável. Poderíamos dizer: ciência da cultura, o que o aproxima também de Warburg. Bystrina foi uma cabeça privilegiada, compositor, matemático, lógico, jurista, biólogo amador, e assim conseguiu construir lentamente uma teoria da cultura, principalmente durante seu exílio na Alemanha. Fez tudo isso com muita modéstia e ao mesmo tempo com notável rigor lógico e científico.

Para entender a cultura, ele parte de duas camadas anteriores: a existência social, que pressupõe a comunicação, e a existência biológica, que pressupõe também o organismo em funcionamento, em interação com o meio. É uma teoria da cultura que nos ensina muito, por exemplo, sobre o trânsito entre o biológico, o social e cultural, que é uma via mútua, em que um determina o outro. Trata-se de um anti- determinismo enorme. Sua teoria da cultura foi desenvolvida com muitos exemplos, a partir de vários campos como biologia, sociologia, política, arte. Infelizmente, Bystrina foi completamente esquecido na Alemanha, na República Tcheca e em outros lugares por onde passou, um pensador muito instigante que nos ajuda a entender o trânsito das diferentes esferas e, sobretudo, o contínuo que vai do corpo à cultura e ao imaginário.

Hoje há muitas teorias de imagem, algo que se transformou num genérico chamado visual studies, que infelizmente se restringe à visualidade. Eu considero o material da imagem muito mais do que visualidade. E esses studies se instalam com inúmeros vícios, pois se deixam contaminar unicamente

pelo aparato mediático. Por exemplo, quando falam de uma “imagem fotográfica”, não é da imagem que falam e sim de fotografia, do aparato fotográfico. Fotografia e cinema são mais do que isso, são ambientes, pois a imagem fotográfica não existe sem o aparato e nem sem seu entorno. Considero um equívoco falar em termos de “imagem fotográfica”, “imagem pictórica”, “imagem encáustica” ou “afresco”, e assim por diante. A imagem é uma coisa que não está no suporte e sim no ambiente. Neste sentido, é preciso reafirmar que nós estamos dentro do ambiente e o ambiente está dentro de nós. Esse é um ponto fundamental.

É por isso que não só as imagens, mas os processos de comunicação em geral, deveriam ser estudados de acordo com outros critérios como o da mimese e o da contaminação (que já difere de mimese, pois neste há um contágio mesmo, o ambiente nos adentra); há também, entre outros, o critério da coerção, que é um dos aspectos fundamentais da contaminação. Pross tem um livro sobre isso, Zwänge (Coerções), no qual fala da coerção do calendário, dos símbolos. Quem disse que não existe coerção no nosso mundo? Ela está aí, todos os dias, todas as horas. Certas opiniões nossas são mero resultado de coerções. São fenômenos a serem estudados no âmbito da comunicação e que ultrapassam a questão dos suportes.

Falo de uma outra ciência, nova, completamente diferente das ciências que lidam com objetos. Nós não lidamos com objetos. Não gosto do termo studies como genérico. Se é para dar nome a algo, uma nova área do conhecimento, mesmo a um novo guarda-chuva, ou vamos com os gregos ou vamos com os alemães. Os primeiros diziam “teoria” (Theoria) e os últimos dizem “ciência” (Wissenschaft), sendo que nós, latinos, temos uma preferência pela palavra teoria, já que nossa noção de ciência é um pouco mais rígida. Com isso, já nos comprometemos com um certo rigor, de não meramente fazer uma colcha de retalhos, mas de construir um pensamento minimamente coerente com as regras da ciência contemporânea que, bem ou mal, contribuíram enormemente para o avanço do conhecimento. Nesse sentido, sou adepto da Kulturwissenschaft (ciência da cultura) do Warburg, e assino embaixo, já proposta no início do século 20, quando criou sua biblioteca. Há um conceito muito preciso do que são ciências da cultura e, no caso de Warburg, significa lidar com um pensamento histórico no sentido estrito, com arqueologia. A arqueologia é uma área da atividade humana que tem uma história. É impossível saber o que é cultura quando não se sabe de onde vem.

A disciplina criada por Warburg não tem rabo preso a crenças, mas as estuda como parte da cultura. Procura ter o olhar diversificado pela somatória dos olhares que, historicamente, construíram nosso olhar. Por exemplo, não se contaminaria pelo olhar de gênero ou de classe de forma unilateral. Warburg procura, por sua vez, estudar o que existe de arqueológico em cada um desses olhares. Nesse sentido, não comungo também com os cultural studies.

Sonho é um conceito fundamental para a cultura e para a comunicação — já que a cultura determina o ambiente e este, por sua vez, determina a comunicação. O sonho é uma inspiração para a expansão da realidade, isso já diziam Bystrina e Kamper e, antes deles, Freud. Portanto, trata-se da primeira fonte e, como fonte, não está presente apenas no homem. No entanto, o homem foi o único que conseguiu transformar o sonho num ambiente complexo de vida, criando um ciclo no qual o sonho vira realidade e, depois, a realidade vira sonho. Quando transporto o sonho para o ambiente, depois o ambiente me sonha de volta. É como a criação dos deuses: nós os criamos para que eles nos criem. O mesmo se dá com as máquinas. Trata-se de um mecanismo dos sonhos descoberto por Freud, de que o sonho é uma linguagem arcaica, na qual há uma regressão cognitiva, e de que toda regressão é terapêutica. Sonhar significa regredir em busca de remédio para os males do agora. Os grandes pensadores do século 20 são, de alguma forma, devem muito a esse conceito de sonho e às descobertas de Freud.

Dentro do cenário realista-hipotético que fazemos de nós mesmos e de nossa origem, existem elementos que dificilmente podem ser refutados. Falo dos elementos da nova natureza do homem, iniciada após a descida das copas das árvores e das florestas das quais viemos. De habitantes em territórios circunscritos, que eram as copas, fomos para o chão — e, nessa queda, chegamos ao espaço mais temível, pleno de ameaças, um verdadeiro inferno, cheio de predadores e acidentes. Nesse espaço, o homem aprendeu a andar em busca de alimentos e viu-se obrigado a nomadizar, em busca de climas mais amigáveis e a acompanhar manadas de outros animais dos quais sobrevivia, ou floradas, ou frutos… Essa nova realidade acabou se tornando constitutiva do ser humano. Abandonamos tal elemento nômade há cerca de 10 mil anos. Até então, éramos nômades. O caminhar é constitutivo de nosso pensamento, de nossa percepção do mundo, de nossa interação e de nossa comunicação com o mundo, também do desenvolvimento das nossas linguagens, que se fizeram graças ao chão e à mobilidade. Portanto, o nomadismo é uma atitude corporal que gerou nosso corpo. Após o assentamento, 10 mil anos atrás, passamos a procurar outros tipos de nomadismo, como o simbólico e o cultural, que se manifestam das mais diversas maneiras. Passamos a viajar sem sair do lugar ou limitados a um pequeno território. Voltamos, assim, a um pensamento territorial.

Foi Flusser quem deu uma grande contribuição à questão. Ele o fez numa conferência organizada por Harry Pross, intitulada “Reflexões nômades”, ao considerar o nomadismo como a segunda grande catástrofe do hominização e marca maior do nascimento do humano. Por isso, o movimento é fundamental, não só físico, mas também do pensamento. Foi também a partir dessa ideia, trabalhando com cenários arqueológicos, que escrevi o livro O pensamento sentado (2012).

Não faço paralelo entre o Brasil atual e o da ditadura dos anos 70. Ali, todo o golpe militar foi uma contra-ação a um movimento de crescente insurgência, revolução, renovação na sociedade, sobretudo pelas camadas mais jovens. Havia uma força que, embora minoritária, era uma força presente nos sindicatos, nos estudantes, nos professores, cheia de esperança. Era a esperança dos anos 50 e 60. Uma reação. O que vejo hoje é o oposto disso. Os setores mais atrasados da sociedade, também mundialmente e não só no Brasil, assumiram o protagonismo, não permitindo que surjam movimentos consistentes de rebelião. Eles compram os movimentos. Naquela época havia esperança e, hoje, não. Depois da primeira eleição do Lula, acho que nos acomodamos, também porque estávamos cansados da ditadura, cansados de tanta luta. E acabamos entregando muito, deixamos de fazer revolução, não poderíamos ter deixado de ficar alerta. Por outro lado, não havia também ambiente para isso. Hoje precisamos de um trabalho muito duro de resistência, na contra-corrente, pois vivemos numa era mediática, num ambiente todo de mídia que nos conduz à transcendência. Cada um acredita no que quer, mas a mídia detém os deuses para criar essas crenças de ódio e de intolerância. São deuses concebidos pelo capital. Isso me fez lembrar agora do livro Dinheiro e magia, de Hans Christian Binswanger, que trata justamente do tema.

Minha paixão pelo Modernismo, desde adolescente, vinha de mãos dadas com a paixão por Freud. Quando comecei, aos 14 anos, a estudar alemão, assisti também àquele filme, cujo roteiro foi feito pelo Sartre, Freud além da alma. Era um filme inadequado para menores, mas minha mãe me levou mesmo assim ao cinema. Apaixonei-me por Freud já naquela época, sem saber de todos os vínculos da história do dadaísmo com a psicanálise.

Após a minha graduação, que foi em letras alemão e latim, fui contratado como professor de literatura e cultura alemã na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. Como sempre fui um apaixonado por cultura, literatura e arte — embora desse aulas para sobreviver —, meus cursos tratavam de música alemã, dodecafonia, vanguardas. Eu já havia conhecido o Décio Pignatari, pois ele também tinha sido

professor em Marília. Foi ali que encontrei um campo fértil de ex-alunos do Décio que vibravam com aquelas coisas que eu trazia: Bauhaus, arquitetura, expressionismo e também dadaísmo.

Na primeira vez que solicitei uma compra de livros para a biblioteca da faculdade, para minha surpresa, todos os livros foram adquiridos. Era uma bibliografia em alemão que tinha todos os dadaístas, alemães experimentalistas e a vanguarda dos anos 20. Foi um espaço muito interessante, um laboratório do ponto de vista humano e do conhecimento. Ali foi minha formação. Eu alugava filmes em São Paulo, levava- os para Marília. Eram filmes de rolo, nós fazíamos uma sessão semanal aberta ao público, filmes sobre Dadá, Bauhaus, Donaueschingen (a cidade que sedia o grande festival de música vanguardista da Alemanha), Stockhausen e tantas outras coisas. Tudo isso para os meninos “goiaba” de Marília [referência à canção Gilberto Gil, “A menina goiaba”, dedicada a uma garota da cidade]. Essa meninada era apaixonada e apaixonante. Também tinha o fator da idade. Comecei a dar aulas com 22 anos.

Mas foi uma aventura que durou cinco anos. Não demorou para me acusarem, no meu caso, do grande pecado que era ser comunista, ou pior, trotskista e anarquista. Foi a época em que eu dava aulas sobre todas essas vanguardas no interior e, aqui em São Paulo, fazia pós-graduação sendo aluno de pessoas como Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Lucrécia Ferrara, tendo a chance de conversar com Augusto de Campos em sua casa da Rua Bocaina, conversas sobre cultura, literatura, poesia concreta alemã.

Naquela época, eu já tinha essa fascinação pelos anos 20 e pelo Dadaísmo. Havia um filme sobre Dadá, que havia mostrado para meus alunos em Marília. Eu conseguia os filmes em vários lugares, no Consulado Alemão, no Instituto Goethe, na Cinemateca. No campo da literatura, levava aos alunos quadrinhos em alemão, além da chamada literatura industrial ou Industrie Literatur, que era uma tendência na Alemanha, da qual participava Günther Wallraff, um jornalista que se disfarçou de turco e foi trabalhar numa fábrica. Ali, ele viveu na carne o que é ser um turco trabalhador na Alemanha. Era um tipo de literatura documental. Esse foi o meu trabalho com os alunos nos anos 70.

A faculdade ainda não era a Unesp. A história da fundação da Unesp não me desce até hoje. Fiz a graduação em São José do Rio Preto, numa faculdade de filosofia que pertencia aos chamados Institutos Isolados. Era um instituto onde deram aula Maurício Tragtemberg, Eduardo Peñuela, Flavio di Giorgi. Havia também um Instituto Isolado em Assis, onde deu aula Antonio Cândido e mais gente, além de Araraquara. Cada um desses institutos era embrião de uma universidade, mas que foram fundidos para formar a Unesp. O Estado de São Paulo teria, assim, a chance de ter criado umas 10 universidades estaduais, o que não aconteceu.

Essas faculdades tinham uma pulsação que foi dissipada. Na época da ditadura, vieram os governadores biônicos, gente que tomou conta da educação. Não foram cabeças abertas, como a de Carvalho Pinto, que fundou a Fapesp. Falo aqui de cabeças embotadas de políticos que, junto com um reitor retrógrado, criaram a Unesp e colocaram tudo num saco só. Naquele momento, toda essa gente talentosa foi apequenada numa universidade reacionária, sob o controle total da ditadura. Essa é a história que não se conta.

Havia um potencial enorme, tanto que em 1964, quando eu tinha 14 anos, meus amigos mais velhos, que já estudavam no Instituto em São José do Rio Preto, participavam do movimento estudantil. Quando comecei a estudar, a partir de 1968, também pude participar. Era um movimento extremamente vigoroso, não só em Rio Preto, mas também em Assis, Araraquara e outras cidades do interior. Aquilo prometia ser uma mudança do panorama cultural do interior que, hoje, infelizmente é um deserto. A fundação da Unesp teve seu papel na manutenção desse deserto. Cursos foram fechados, como o de Alemão em Marília e em Rio Preto, fecharam o curso de Filosofia em Assis, que era fortíssimo, entre tantos outros. Participei primeiramente como aluno desse movimento e, depois, como docente no início da Unesp.

Meu último período como professor em Marília foi num ambiente muito opressor, onde recebia telefonemas anônimos no meio da noite. Não tenho boas lembranças. Era a época mais sombria da ditadura, que estava bem entranhada em alguns colegas, muito reacionários, se bem que hoje lá é uma das unidades mais progressistas da Unesp.

O trabalho que eu fazia lá que era de pesquisa individual, alguma coisa mesmo de um daimon meu, inspirado pela turma do Décio Pignatari, pela minha pesquisa própria, pelas vanguardas, pelo Haroldo de Campos e pelos textos dele que eu tinha lido… Havia um entusiasmo pela ciência e ali, com o Décio, estudei cadeias de Markov, matrizes, questões matemáticas, e que eu próprio, já no curso de graduação tinha estudado, um pouco matemática e poesia. Lembro de um livro que comprei quando fui à Alemanha no quarto ano de graduação, Mathematik und Dichtung, e com ele fiz um trabalho de busca de estruturas matemáticas num poema latino de Ovídio.

Quando saí de Marília, tinha mais três empregos em São Paulo, dando aulas. Também fui chamado para dar aulas de alemão na Volkswagen, mas era uma desgraça. Chegava lá às seis da manhã, passava pelo departamento dos psicólogos, com aquele bom humor esfuziante. O ambiente era assim: às seis horas da manhã a comida do almoço já cheirava, misturada ao cheiro de óleo de carro. Aguentei um ano. Em 1979, a PUC me contratou. Levei 9 anos para fazer o mestrado, sem bolsa, trabalhando em três lugares, além disso cursando 10 ou 12 disciplinas. Quando entrei como professor na PUC é que pude acelerar o mestrado.

Logo no início, fui escolhido coordenador do curso de jornalismo. Reformamos o curso, contratei o Matinas Suzuki, o Caio Túlio Costa, um monte de gente aberta e fizemos um belo curso de jornalismo. Nesse tempo, nasceu meu filho. Além disso, havia os inquéritos em Marília, me acusando de subversivo. Tudo isso foi prolongando meu mestrado. Com o dinheiro da demissão de Marília, passei três meses em Berlim pesquisando sobre dadaísmo e, com o material, concluí o mestrado. Logo em seguida, vi um edital da Fundação Adenauer, e me inscrevi para o doutorado. Fui para lá, para Berlim, e fiz o doutorado em 36 meses, em condições ótimas, até ser noticiado com uma doença do meu pai. Retornei ao Brasil antes de completar quatro os anos e estive em Berlim novamente para a defesa.

Esse espírito inquieto de busca, que me fazia buscar coisas na Alemanha (e sei lá por onde eu as descobria…), estava presente em minhas aulas de literatura alemã que, como já falei, eram também aulas de arquitetura, Bauhaus, e música dodecafônica e pintura construtivista, Mondrian, e poesia experimental e tantas outras coisas. Talvez por isso a experiência em Marília, politicamente, só poderia ter dado errado. O ambiente não permitia tanto experimentalismo e tanta inovação. Meu período em Marília foi relativamente curto, de 1972 até 76 (no começo de 1977 fui demitido), mas extremamente fértil. Ali, eu dava vazão ao universo de inquietações de um menino de 22 anos, no interior do Estado de São Paulo, com alunos de 18 a 20 anos, e que enfim, viviam uma época de fechamento cultural. Tudo proibido. Era previsível que não vingaria o meu projeto em Marília, porque meu daimon estava me apontando para lugares mais abertos.

Demorou para eu perceber que sou muito grato àquele tempo, um tempo duro, mas também de bravatas e heroísmos que, como vejo hoje, ajudaram a me constituir como pesquisador da área em que estamos trabalhando. Tudo isso fez com que eu formasse uma base, iniciada com inspirações do grupo dos concretos e, depois, permitiu que eu me aproximasse de outros pensadores, como Kamper, Pross e Bystrina. Todos eles fizeram uma ciência muito diferente daquela que a academia estava acostumada.

(1987). Die Dada Internationale. Paris/Berlim/Nova York: Peter Lang. (1993). Dada-Berlim. Des/Montagem. São Paulo: Annablume,.

(1997). O animal que parou os relógios. São Paulo: Annablume,. (2007). Flussers Völlerei. Colônia: Walther König.

(2010). A serpente, a maçã e o holograma: esboços para uma teoria da mídia. São Paulo: Paulus. (2012). O pensamento sentado. Sobre glúteos, cadeiras e imagens. São Leopoldo: Ed. Unisinos. (2014). A era da iconofagia. Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e cultura. 2a. Edição. São Paulo: Paulus.