https://doi.org/10.34024/prometeica.2023.28.15871

HISTORICITY IN THE COLONIAL READING OF THE TUPINAMBÁ HEAVEN IN THE 17TH CENTURY FROM THE HISTORIOGRAPHIC PERSPECTIVE OF UBIRATAN D’AMBROSIO

LA HISTORICIDAD EN LA LECTURA COLONIAL DEL CIELO TUPINAMBÁ EN EL SIGLO XVII DESDE LA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA DE UBIRATAN D’AMBROSIO

Deyvid José Souza Santos

(Doutorando no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP)

Thaís Cyrino de Mello Forato

(Departamento de Ciências Exatas e da Terra – UNIFESP Diadema – SP)

Recibido: 05/11/2023

Aprobado: 05/11/2023

RESUMO

Neste trabalho, argumentamos ser a proposta historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio (1932-2021), presente em seu Programa Etnomatemática, capaz de nos apoiar nos processos de valorização da historicidade e da diversidade cultural brasileiras. Partindo de uma pesquisa teórica, de abordagem qualitativa e bibliográfica, utilizamos alguns aspectos da perspectiva de D’Ambrosio para fazer o estudo de um episódio histórico do século XVII, baseado na tradução de um livro publicado em 1614 por um missionário francês, que participou do projeto de colonização do Brasil no que ficou conhecido como França Equinocial. Nesse sentido, ao final, apresentamos uma discussão de três trechos dessa tradução que evidenciam conhecimentos astronômicos de um grupo Tupinambá que vivia no Maranhão nessa época. Com isso, buscamos oferecer subsídios para que docentes de Ciências e Física implementem propostas na Educação Básica na perspectiva das Histórias das Ciências especializadas, buscando evitar estereótipos e abordagens ingênuas, de modo a ir ao encontro, por exemplo, da Lei 11.645/2008, a qual exige a inclusão de estudos sobre história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo escolar do Brasil.

Palavras-chave: educação em ciências. história das ciências. programa etnomatemática. astronomia Tupinambá.

ABSTRACT

![]()

In this work, we argue that the historiographical proposal of Ubiratan D’Ambrosio (1932 - 2021), presented in his Ethnomathematics Program, is capable of supporting us in the processes of valuing Brazilian historicity and cultural diversity. Starting from theoretical research, with a qualitative and bibliographical approach, we used some aspects of

D'Ambrosio's perspective to study a historical episode from the 17th century, based on the translation of a book published in 1614 by a French missionary, who participated in the project of colonization of Brazil in what became known as Equinoctial France. In this sense, at the end, I presented a discussion of three excerpts from this translation that demonstrate the astronomical knowledge of a Tupinambá group that lived in Maranhão at that time. With this, we seek to offer subsidies for Science and Physics teachers to implement proposals in Basic Education from the perspective of specialized Science Histories, seeking to avoid stereotypes and naive approaches, in order to meet, for example, Law 11.645/2008, the which requires the inclusion of studies on Afro-Brazilian and indigenous history and culture throughout Brazil's school curriculum.

Keywords: science education. history of sciences. ethnomathematics program. Tupinambá astronomy.

RESUMEN

En este trabajo, sostenemos que la propuesta historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio (1932- 2021), presente en su Programa de Etnomatemática, es capaz de apoyarnos en los procesos de valoración de la historicidad y la diversidad cultural brasileñas. A partir de una investigación teórica, con un enfoque cualitativo y bibliográfico, utilizamos algunos aspectos de la perspectiva de D'Ambrosio para estudiar un episodio histórico del siglo XVII, a partir de la traducción de un libro publicado en 1614 por un misionero francés, que participó en el proyecto de colonización de Brasil en lo que se conoció como Francia Equinoccial. En este sentido, al final presentamos una discusión de tres extractos de esta traducción que demuestran el conocimiento astronómico de un grupo tupinambá que vivió en Maranhão en esa época. Con esto, buscamos ofrecer subsidios para que profesores de Ciencias y Física implementen propuestas en la Educación Básica desde la perspectiva de Historias de las Ciencias especializadas, buscando evitar estereotipos y enfoques ingenuos, para cumplir, por ejemplo, con la Ley 11.645/2008, que requiere la inclusión de estudios sobre la historia y la cultura afrobrasileña e indígena en todo el currículo escolar de Brasil.

Palabras clave: enseñanza de las ciencias. historia de las ciencias. programa de etnomatemáticas. astronomía Tupinambá.

Ao nos debruçarmos em uma reflexão sobre a conjuntura atual - marcada, por exemplo, por problemas associados às mudanças climáticas, ao racismo ambiental, ao vírus da COVID-19 e à ascensão de movimentos antivacina, terraplanistas e de extrema direita pelo mundo - e sobre a afirmação de que a educação “abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Brasil, 1996, p. 8), um questionamento que nos parece essencial é: qual o sentido da vida, ou mais especificamente, de que maneira o conhecimento escolar pode nos aproximar da criação de um sentido para o que somos e fazemos?

![]()

1 Por exemplo, Alvim; Zanotelo, 2014; Bagdonas; Zanetic; Gurgel, 2014; Cardoso, M., 2018; Ferreira, 2018; Forato, 2009; Gomes, 2013;

Goulart, 2005; Gurgel, 2020; Hidalgo, 2009; Höttecke; Silva, 2011; Jensen, 2016; Judensnaider; Santos, 2019; Leal; Forato, 2021; Lima,

I., 2019; Martins, A., 2007; Martins, 2006; Matthews, 1995; Moura, 2014; Pereira; Santana; Brandão, 2019; Porto, 2019; Prestes; Caldeira,

2009; Robilotta, 1988; Santos; Oliveira; Queiroz, 2021; Schmiedecke; Porto, 2014; Silva, 2006; Silveira; Peduzzi, 2006...).

Em vista disso, realizamos uma pesquisa teórica, de abordagem qualitativa e bibliográfica (Severino, 2007), no intuito de dialogar com diferentes referenciais teóricos, a fim de construir uma narrativa histórica3 capaz de valorizar as tradições culturais de povos originários do Brasil. Dessa forma, no presente trabalho, buscamos realizar uma discussão coerente com as pesquisas que se dão na interface das HC e a Educação em Ciências (EC). Para tanto, partimos do reconhecimento de que os processos de análise e escrita de HC passam pela organização do caos histórico por meio da seleção e análise de algumas fontes (Martins, 2010), o que cria um sentido capaz de influenciar diretamente em nossos filtros institucionais, ou seja, em nossos currículos, normas, escolas, diplomas etc. (D’Ambrosio, 2021).

Com efeito, ao longo deste artigo, buscaremos mostrar que a perspectiva historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio (2004), presente em seu Programa Etnomatemática, é capaz de contribuir para a elaboração de trabalhos em HC e/ou EC que se preocupam com a valorização da historicidade e da diversidade cultural brasileiras. Assim, buscaremos evidenciar tais questões por meio da apresentação e discussão de alguns aspectos dessa perspectiva historiográfica e de alguns conhecimentos astronômicos de um povo originário que viveu no Maranhão no século XVII.

O professor e matemático Ubiratan D’Ambrosio, em seu Programa Etnomatemática, entende a educação e os processos de produção de conhecimentos científicos a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Nesse sentido, para ele, falar em Etnomatemática significa considerar que diferentes grupos humanos, ao longo de suas vidas, constroem conhecimentos e comportamentos necessários para lidar com os ambientes que compartilham, sejam eles naturais, sociais ou culturais, conforme ele nos esclarece no trecho a seguir.

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e desenvolvido sistemas de reflexão, de observação, instrumentos materiais e intelectuais [que chamo ticas] para explicar, entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que chamo matema] como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo etnos]. Daí chamar o exposto acima de Programa Etnomatemática. (D’Ambrosio, [2001] 2020, p. 62, grifo do autor).

Dentro dessa perspectiva, D’Ambrosio ([2001] 2020) reconhece que os conhecimentos, valores e comportamentos de uma pessoa dependem do grupo social ao qual ela pertence, e que isso acaba constituindo a sua cultura. Tal entendimento nos permite compreender que os conhecimentos científicos e a história do desenvolvimento das ideias fazem parte de uma produção cultural construída coletiva e historicamente, sempre conectada às necessidades de sobrevivência e de transcendência do grupo.

Nesse sentido, a perspectiva historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio (2004), presente em seu Programa Etnomatemática, propõe uma estratégia de análise que se fundamenta na compreensão da história das ciências como “a história da espécie humana em busca de sobrevivência e de transcendência nos diversos ambientes por ela ocupados” (p. 172), reconhecendo que a garantia da nossa sobrevivência como espécie exigiu (e exige) a elaboração de técnicas, estilos de comportamento e de conhecimentos para cuidar do

![]()

2 Por exemplo, Afonso; Nadal, 2013; Cortina, 2007; De Mello Forato et al., 2023; Oliveira, 2017; Oliveira; Queiroz, 2016, 2017; Santos; Rosa; Alves-Brito; Pinheiro, 2020; Soares; Valadares; Cardoso, 2021.

3 Em trabalho anterior (Santos; Forato, 2023), elaboramos uma narrativa dedicada à formação inicial e continuada de docentes de ciências da Educação Básica.

ambiente mais imediato, de modo a viabilizar, por exemplo, o fornecimento de água, alimentos, a construção de moradias, etc.

Da mesma forma, segundo D’Ambrosio (2004), a busca de transcendência se manifestou e viabilizou, por exemplo, o desenvolvimento da percepção de passado, presente e futuro, a elaboração de explicações sobre os fenômenos naturais e a própria criação das ciências, no intuito de buscar responder mistérios, compreender e antecipar o que pode acontecer.

Na busca de transcendência se desenvolveram a percepção de passado, presente e futuro, e meios para explicar o seu encadeamento e os fatos e fenômenos. Esses meios são a memória, individual e coletiva, os mitos e os mistérios. Na memória e nos mitos estão as tradições e a história, que incluem as religiões e os sistemas de valores e os modos de comportamento. A resposta aos mistérios são as artes, o que inclui as artes divinatórias, que permitem penetrar o futuro, e dão origem a sistemas de explicações e de conhecimentos como a astrologia, os oráculos, o I Ching, a lógica, a numerologia e, em geral, as CIÊNCIAS, através das quais se procura antecipar o que pode acontecer. (D’Ambrosio, 2004, p. 173, grifos do autor e nossos).

Partindo dessa concepção ampla sobre as ciências e a história das ciências, D’Ambrosio (2004, 2021) propõe uma História e Filosofia das Ciências (HFC) construída e preocupada com a América Latina, e que reconheça o genocídio humano e cultural que os povos dessa região do planeta sofreram desde o encontro com as nações europeias. Nesse sentido, a proposta é de, por meio do resgate e valorização das diferentes culturas existentes no mundo, desenvolver abordagens historiográficas que favoreçam a busca de novos rumos para a humanidade, com o propósito de garantir a sobrevivência do planeta e da civilização.

Em vista disso, por meio da sua estratégia de análise da história das ciências, D’Ambrosio abre espaço para a recuperação de conhecimentos, valores e atitudes que foram historicamente menosprezados e invisibilizados, enfatizando a necessidade de enaltecermos a historicidade das pessoas colonizadas, visto que em tais territórios ocorreu um processo de eliminação de suas raízes culturais, tal como o autor evidencia no trecho a seguir.

Essa foi a eficiente estratégia adotada pelo colonizador. Eliminar a historicidade do conquistado, isto é, eliminar suas raízes. O processo de descolonização, que se festeja com a adoção de uma bandeira, de um hino, de uma constituição, é incompleto se não reconhecer as raízes culturais do colonizado. A etnomatemática se encaixa nessa reflexão sobre a descolonização e na procura de reais possibilidades de acesso para o subordinado, para o marginalizado e para o excluído. A estratégia mais promissora para a educação, nas sociedades que estão em transição da subordinação para autonomia, é restaurar a dignidade de seus indivíduos, reconhecendo e respeitando suas raízes. Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas, no processo de síntese, reforçar suas próprias raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da etnomatemática. (D’Ambrosio, [2001] 2020, p. 44-45, grifo nosso).

Considerando que a cultura brasileira é fruto do encontro das tradições ameríndia, africana e europeia (D’Ambrosio, 2004), como forma de contribuir para essa valorização da historicidade e da diversidade cultural que existe no Brasil, criamos nessa pesquisa uma narrativa histórica a partir de uma conexão direta entre a perspectiva historiográfica proposta por Ubiratan D’Ambrosio (2004), alguns estudos de Astronomia nas Culturas4 e a necessidade de valorizarmos a diversidade cultural e de incluirmos a história e cultura afro-brasileira e indígena em nosso currículo escolar (Brasil, 2008).

A narrativa em questão se refere a um episódio histórico do século XVII, com base no livro publicado em 1614, Histoire de la mission des pères capucins en l'isle de Marignan et terres circonvoisines où est traicté des singularitez admirables & des moeurs merveilleuses des indiens habitans de ce pais5, por

![]()

4 Por exemplo, Cardoso, 2020; Lima, 2004; Jafelice, 2015; Lima; Moreira, 2005; Lima; Barbosa.; D’olne Campos; Jafelice; Borges, 2013; Lima; Nader, 2019; Soares; Valadares; Cardoso, 2021.

5 História da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas onde são tratadas singularidades admiráveis e costumes maravilhosos dos índios que vivem neste país.

Claude D’Abbeville (? - 1632), um missionário francês que participou do projeto de colonização do Brasil no Maranhão, posteriormente conhecido por França Equinocial.

A versão da obra utilizada neste estudo, originalmente em francês, passou por duas lentes culturais em seu processo de escrita e posterior tradução. D’Abbeville, ao entrar em contato com a cultura Tupinambá, durante o período em que viveu no Maranhão em 1612, recebeu as informações por intermédio de um tradutor do Tupí-Guaraní, típico daquela localidade e época, que descreveu os saberes indígenas em francês. Posteriormente, este texto sofreu outras modificações, tal como na tradução que utilizamos, publicada em 1874 pelo português Cezar Augusto Marques (1826 - 1900).

Alan Alves-Brito (2023) discute as possíveis dificuldades que enfrenta um tradutor quando não possui vivência dos saberes que descreve, por exemplo, aqueles vividos em quilombos e comunidades afro- diaspóricas, ou saberes ancestrais e/ou tradicionais nas aldeias indígenas. O autor reflete sobre a incompletude de se descrever sensações que nunca foram experimentadas pelo tradutor: “Como esses(as) tradutores(as) poderão exercer o seu ofício sem cair na armadilha da exotização e da folclorização dos corpos negros e dos povos indígenas, fazendo leituras estáticas do seu espaço-tempo histórico com embasamento colonial?” (Alves-Brito, 2023, p. 4).

Destarte, como essa fonte histórica passou pela lente cultural do contexto do colonizador francês e, posteriormente, pela cultura do tradutor português, buscamos discutir criticamente alguns pontos em nossa narrativa com o objetivo de valorizar as raízes culturais dos povos originários brasileiros. Portanto, aqui essa tradução (Marques, 1874) será utilizada para destacar três trechos que acreditamos serem capazes de mostrar o quanto a perspectiva historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio, presente em seu Programa Etnomatemática, é capaz de nos apoiar nos processos de criação de novos sentidos para as práticas de ensino de ciências na educação em ciências. Para tanto, cientes das nossas raízes culturais, enfatizamos a valorização das nossas historicidades e realizamos uma pesquisa sobre alguns conhecimentos astronômicos do grupo Tupinambá que D’Abbeville conheceu em 1612 na missão de colonização relacionada com a França Equinocial.

Diante do contexto histórico acima apresentado e das reflexões propostas por D’Ambrosio, nos questionamos: como a abordagem das HC na educação em ciências pode nos ajudar a valorizar a historicidade e a diversidade cultural brasileiras?

Reconhecemos que a pergunta acima é bastante ampla e complexa de ser respondida. No entanto, no escopo deste trabalho, consideramos que a perspectiva historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio traz alguns subsídios importantes para essa discussão. São eles:

a compreensão de cultura como um conjunto de conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados por um grupo;

o entendimento da história das ciências como a história da espécie humana em busca de sobrevivência e de transcendência nos diferentes ambientes que ocupa;

o reconhecimento dos efeitos da colonização nos processos de produção de conhecimentos científicos da América Latina e em seus filtros institucionais;

a compreensão da necessidade de valorizarmos e respeitarmos as nossas raízes culturais para conseguirmos lidar com os efeitos do processo de colonização, propondo a busca de novos rumos por meio da recuperação de conhecimentos, valores e atitudes que, historicamente, foram reprimidos, ignorados e eliminados.

À luz dessas perspectivas, discutiremos três trechos da tradução do livro citado anteriormente. O primeiro trecho mostra que os conhecimentos astronômicos Tupinambás faziam parte da cultura comum do grupo com o qual D’Abbeville conviveu em 1612, pois eram diretamente conectados com suas tradições culturais e com a busca de sobrevivência no local em que viviam, visto que a relação entre os

astros e os períodos de chuva os auxiliava nas definições de épocas de plantio, de pesca e na organização social como um todo, o que contribuía também para a construção de seus calendários.

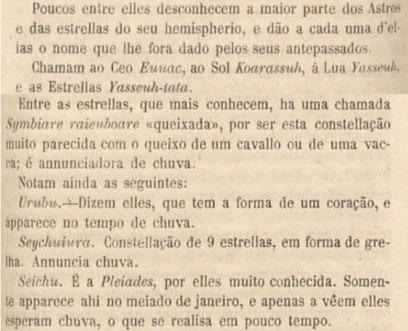

Imagem 1. Conhecimentos astronômicos como parte da cultura comum Tupinambá

Fonte: Retirado de Marques (1874, p. 364-365).

Observa-se que D’Abbeville tinha conhecimentos da astronomia ocidental da época e que buscou utilizá- los como base para se referir aos conhecimentos astronômicos Tupinambás, tal como é evidente no trecho em que ele escreve sobre Seichu e explica que se trata das Plêiades, como nomeada em sua cultura europeia.

Além disso, no trecho acima, é possível notar que essa comunidade Tupinambá relacionava o aparecimento de alguns astros nos céus com os períodos de chuva, o que demonstra que a constituição de seus calendários era marcada pela inter-relação entre eventos céus-terra, o que lhes permitia definir épocas mais adequadas para a obtenção de alimentos por meio do plantio, da caça e da pesca - elementos vitais para a sobrevivência naquele ambiente. Dessa forma, seja na disciplina de Ciências ou de Física, tal trecho pode auxiliar os docentes a destacarem que os povos originários também construíram diferentes conhecimentos sobre os céus, os quais são parte de sua cultura, a qual, segundo D’Ambrosio ([2001] 2020), consiste em um conjunto de conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados por um grupo.

O segundo trecho, a seguir, nos permite perceber que os conhecimentos astronômicos Tupinambás, como os de qualquer outra sociedade, estavam associados com suas buscas de sobrevivência e de transcendência. Abaixo, é possível notar que a percepção da lua vermelha era tanto um sinal de fim das chuvas quanto como um aviso de proximidade da morte.

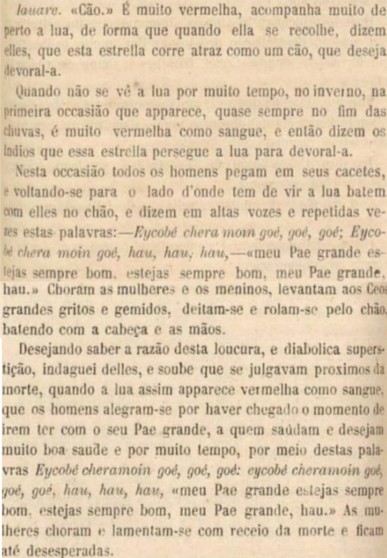

Imagem 2. Conhecimentos astronômicos Tupinambás como um resultado de suas buscas de sobrevivência e de transcendência

Fonte: Retirado de Marques (1874, p. 365-366).

Outro ponto importante desse trecho é a manifestação do choque entre a cultura de D’Abbeville e a cultura Tupinambá, visto que D’Abbeville interpretou o comportamento indígena frente à Lua vermelha como uma “loucura e diabólica superstição”, mesmo depois saber que aquele grupo Tupinambá relacionava o evento com a proximidade da morte.

Diante disso, nos questionamos: Por que D’Abbeville relatou o evento dessa forma? Por que considerou aqueles comportamentos como loucura ou superstição? Por que as mulheres, crianças e homens encaravam a proximidade da morte de maneiras tão diferentes neste relato? Novamente, tais reflexões suscitadas pelo trecho podem trazer diversas possibilidades de contextualização, estudo e discussão de conhecimentos astronômicos em aulas de Ciências/Física, de modo a tratar conteúdos curriculares em Astronomia sobre o sistema Sol-Terra-Lua juntamente com um diálogo que valorize a diversidade cultural brasileira e as tradições culturais indígenas.

O último trecho escolhido nos permite pensar na busca de novos rumos, proposta de D’Ambrosio, enfatizando conhecimentos que foram historicamente reprimidos e ignorados, e evidenciando o genocídio e epistemicídio de grande parte dos povos originários que habitavam Pindorama quando da chegada dos colonizadores (Rosa, Alves-Brito, Pinheiro, 2020).

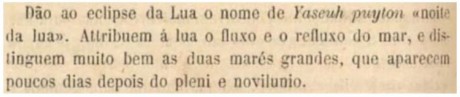

Imagem 3. Influência da Lua nas marés

Fonte: Retirado de Marques (1874, p. 368).

No trecho acima resta evidente que a influência da Lua nas marés era um conhecimento comum do povo Tupinambá. No entanto, nessa época, a astronomia ocidental não reconhecia essa ligação, ou seja, não se associava o evento com a interação gravitacional no sistema Terra-Lua. Segundo Lima e Moreira (2005) o próprio Galileu Galilei (1564 - 1642) buscava explicar a formação das marés pelos movimentos de rotação e translação da Terra, eliminando qualquer proposta de relação do fenômeno com a influência da Lua.

Essa citação tem um significado importante, pois, na época em que D’Abbeville escreveu o livro, as causas das marés ainda não eram conhecidas. Galileu Galilei escreveu o Discorso del flusso e reflusso del mare6 em 1616, e uma expansão do Discorso em Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano, escrito em 1632. No Discorso, Galileu diz que “La prima e più semplice delle quali è la determinata accelerazzione e ritardamento delle parti della Terra, dependente dal componimento dei due moti, annuo e diurno”7, e que, portanto, não precisa recorrer à “vã quimera do movimento da Lua” para explicar as marés. No Diálogo, Galileu tenta mostrar que apenas pela combinação da rotação axial da Terra com sua revolução orbital – os dois movimentos que Copérnico atribuiu à Terra – os movimentos de maré que observamos podem surgir. (Lima; Moreira, 2005, p. 14, grifos da autora e autor).

Em vista disso, esse trecho enfatiza a diversidade cultural inerente ao processo de produção de conhecimentos de diferentes povos. D’Abbeville não explicou, tampouco talvez entendesse, como o grupo Tupinambá desenvolveu esses conhecimentos, se mais influenciados pela busca de sobrevivência ou de transcendência. Porém, evidencia que a relação entre a Lua e as marés fez parte do conhecimento comum Tupinambá anteriormente ao conhecimento elitizado da ciência europeia. Assim, consideramos que esse trecho pode abrir uma possibilidade tanto de valorização da cultura e historicidade indígenas, inerentes ao povo brasileiro, como de busca de novos rumos, tal como é proposto por D’Ambrosio (2004), por meio da “recuperação de conhecimentos, valores e atitudes, muitas vezes relegados a plano inferior, ignorados e, às vezes, até reprimidos e eliminados” (p. 192).

Nesse sentido, importante enfatizarmos a importância dessa discussão para a educação básica, seja na disciplina de Ciências ou de Física. Ao longo do processo de ensino de temáticas de Astronomia (fases da Lua, eclipses, estações do ano, fluxo e refluxo das marés, etc.), a comunidade docente pode se apoiar nessa discussão para levantar questionamentos, propor pesquisas e/ou fazer comentários que ajudem os grupos discentes a perceberem a relevância das histórias e culturas indígenas brasileiras, estabelecendo conexão com pautas atuais, tais como a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2001) e a necessidade de inclusão de estudos sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena no âmbito de todo o nosso currículo escolar (Brasil, 2008).

Neste trabalho buscamos argumentar que a perspectiva historiográfica proposta por Ubiratan D’Ambrosio é capaz de nos apoiar nos processos de valorização da historicidade e diversidade cultural brasileiras.

![]()

6 O discurso do fluxo e refluxo dos mares. (Tradução livre).

7 O primeiro e mais simples deles é o determinado pela aceleração e atraso das partes da Terra, dependendo da composição dos dois movimentos, anual e diurno. (Tradução livre).

Por meio da explicitação de alguns aspectos da sua proposta historiográfica, presente no Programa Etnomatemática, propusemos uma discussão de três trechos da tradução de um livro do século XVII que apresenta alguns conhecimentos astronômicos Tupinambás. Nos excertos é possível compreender, por exemplo, que esses conhecimentos faziam parte da cultura comum daquele povo originário, sendo compartilhado entre toda a comunidade através das gerações, enquanto os saberes da ciência europeia eram compartilhados apenas entre uma pequena elite intelectual. Além disso, os saberes ancestrais Tupinambás expressavam sua busca por sobrevivência e eram intimamente vinculadas à transcendência, também conectada ao seu ambiente natural. Tais perspectivas revelam a diversidade cultural inerente ao processo de produção e de partilha de conhecimentos, fatores esses que podem apoiar trabalhos que se dedicam à interface entre HC e EC, especialmente aqueles que buscam promover algum tipo de interlocução com o Programa Etnomatemática e a valorização de saberes ancestrais.

Ao final, também apontamos algumas possibilidades para a prática educacional em sala de aula, em especial no sentido de contribuir com a necessária implementação da história e cultura afro-brasileira e indígena no âmbito de todo o currículo escolar brasileiro (Brasil, 2008). Com efeito, acreditamos que a perspectiva historiográfica de Ubiratan D’Ambrosio traz reflexões que podem fundamentar a criação de trabalhos dedicados às HC que busquem nos ajudar a lidar com questões contemporâneas na EC, por exemplo, a compreensão da humanidade como parte da natureza, cuja sobrevivência não implica na predação dos recursos naturais.

Em vista disso, com este artigo, esperamos mostrar uma perspectiva historiográfica que nos permita valorizar a historicidade e a diversidade cultural brasileiras, abrindo possibilidades de reflexão sobre nossas raízes culturais, nosso currículo escolar de astronomia, nossos filtros institucionais em geral e sobre os efeitos do processo de colonização na produção de conhecimentos científicos de países da América Latina.

Alves-Brito, A. (2023). Cosmopolíticas da tradução: a potência epistêmica das literaturas negras e indígenas. Organon, 38(75).

Alvim, M. H., & Zanotello, M. (2014). História das ciências e educação científica em uma perspectiva discursiva: contribuições para a formação cidadã e reflexiva. Revista Brasileira de História da Ciência, 7(2), 349-359.

Bagdonas, A., Zanetic, J., & Gurgel, I. (2014). Controvérsias sobre a natureza da ciência como enfoque curricular para o ensino da física: o ensino de história da cosmologia por meio de um jogo didático. Revista Brasileira de História da Ciência, 7(2), 242-260.

Barros, V. P., & Ovigli, D. F. B. (2014). As diferentes culturas na educação em astronomia e seus significados em sala de aula. Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia - RELEA, (18), 103-118.

Batista, R. F. M., & Silva, C. C. (2018). A abordagem histórico-investigativa no ensino de ciências.

Estudos Avançados, 32(94), 97-110.

Cardoso, M. L. D. (2018). Fotossíntese no século XVIII: Uma abordagem histórico-investigativa de conceitos científicos e aspectos da natureza das ciências. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, Brasil.

Cardoso, W. T. (2020). Constelações, enchentes, verões e invernos no Alto Rio Negro.

Cosmovisiones/Cosmovisões, 1, 122-137.

Cortina, A. (2007). Ethica cordis. Isegoría, (37), 113-126.

D’Abbeville, C. (1874) História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas Cirncunvisinhanças. (Marques, C.A., Trad.).

D’Abbeville, C. (1614). Histoire de la mission des pères capucins en l'isle de Marignan et terres circonvoisines où est traicté des singularitez admirables & des moeurs merveilleuses des indiens habitans de ce pais.

D’Ambrosio, U. (2021). Bases Historiográficas e Metodológicas para uma História e Filosofia das Ciências na América Latina. Revista História da Matemática para Professores, 7(1), 14-25.

D´Ambrosio, U. (2020). Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade (6a ed). Belo Horizonte: Autêntica Editora.

D´Ambrosio, U. (2004). Tendências historiográficas na história da ciência. In A. M. Alfonso-Goldfarb & M. H. R. (Org.) Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. (pp. 165-200). São Paulo: EDUC.

De Mello Forato, T. C.;,De Lima, I. P. C., & Ferreira, G. K. (2023). History of physics and socioscientific issues: Approaching gender and social justice. In M.F. Tasar & P. Heron (Ed). The International Handbook of Physics Education Research: Physics Education Research Special Topics. (pp. 8-30). New York: AIP Publishing.

Ferreira, G. K. (2018). Reflexões sobre a natureza da ciência: configurações e intenções na formação de professores de física. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil.

Forato, T. C. M. (2009). A natureza da ciência como saber escolar: um estudo de caso a partir da história da luz. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Gomes, J. L. A. M. C. (2013) Conceito de calor: Contexto Histórico e Proposta para Sala de Aula. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil.

Goulart, S. M. (2005). História da ciência: elo da dimensão transdisciplinar no processo de formação de professores de ciências. In J. C. Lib Neo & A. Santos (Orgs.). Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade. (pp. 203-213). Campinas: Alínea, 2005.

Gurgel, I. (2020). Reflexões político-curriculares sobre a importância da história das ciências no contexto da crise da modernidade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 37(2), 333-350.

Hidalgo, J. F. M. (2009). Discutindo a natureza da ciência na formação de professores: desafios e perspectivas. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, (extra), 3182-5.

Höttecke, D., & Silva, C. C. (2011). Why implementing history and philosophy of science in school science education is a challenge: an analysis of obstacles. Science & Education, 20 (3/4), 293-316.

Jafelice, L. C. (2015). Astronomia cultural nos ensinos fundamental e médio. Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia, (19), 57-92.

Jensen, G. M. (2016). Charles Darwin (1809-1882) e os peixes elétricos: história e natureza da Ciência no ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Judensnaider, I., & Santos, F. S. (2019). A inclusão de elementos filosóficos e históricos no ensino de ciências: entre NOS (Nature Of Science) e FOS (Features Of Science). In: S.F.M. Figueirôa. (Org.).

História e Filosofia das Ciências da Natureza e da Matemática: Ensino, Pesquisa e Formação de Professores. (1ed, pp. 40-67). São Paulo: Hipótese.

Leal, K. P., & Forato, T. C. M. (2021). As garotas do rádio e sua busca por justiça e dignidade: possibilidades de abordagens históricas para o ensino de ciências. Revista Brasileira de História da Ciência, 14(2), 252-275.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (1996). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF. Recuperado em 18 setembro, 2023, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

Lei n° 11.645, de 10 de Março de 2008. (2008). Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Brasília, DF. Recuperado em 18 setembro, 2023, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm

Lima, I. P. C. (2019). Lise Meitner e a Fissão Nuclear: Caminhos para uma narrativa feminista. Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.

Lima, F. P., & Nader, V. R. (2019). Astronomia cultural: um olhar decolonial sobre e sob os céus do Brasil. Revista Scientiarum Historia, 2, 2-8.

Lima, F. P., Barbosa, P. F., D’olne Campos, M., Jafelice, L. C., & Borges, L. C. (2013). Astronomia indígena: relações céu-terra entre os indígenas no Brasil: distintos céus, diferentes olhares. In O. T. Matsuura (Org.). História da Astronomia no Brasil. (cap. 3, pp. 85-128). Recife: Companhia Editora de Pernambuco.

Lima, F. P., & Moreira, I. C. (2005). Tradições astronômicas tupinambás na visão de Claude d’Abbeville, Revista da SBHC, 3, 4-19.

Lima, F. P. (2004). Observações e descrições astronômicas de indígenas brasileiros - A visão dos missionários, colonizadores, viajantes e naturalistas. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Martins, A. F. P. (2007). História e Filosofia da Ciência no Ensino: Há muitas pedras nesse caminho...

Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 24(1), 112-131.

Martins, R. A. (2006). Introdução. A história das ciências e seus usos na educação. In C.C. Silva (ed.). Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino (pp. xxi-xxxiv). São Paulo: Livraria da Física.

Martins, R. A. (2010). Seria possível uma história da ciência totalmente neutra, sem qualquer aspecto whig? Boletim da História e Filosofia da Biologia, 4(3), 4-7.

Matthews, M. R. (1995). História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação.

Caderno Catarinense de Ensino de Física, 12(3), 164-214.

Moura, B. A. (2014). O que é natureza da ciência e qual sua relação com a história e filosofia da ciência?

Revista Brasileira de História da Ciência, 7, 32-46.

Oliveira, R. D. V. L. (2017). A formação de professores de ciências em uma perspectiva de educação em direitos humanos. Tese de Doutorado, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Oliveira; R. D. V. L., & Queiroz, G. R. P. C. (2017). Conteúdos Cordiais: Química Humanizada para uma Escola sem Mordaça. São Paulo: Livraria da Física.

Oliveira, R. D. V. L., & Queiroz, G. R. P. C. (2016). Professores de Ciência como Agentes Socioculturais e Políticos: A Articulação Valores Sociais e a Elaboração de Conteúdos Cordiais. Revista Debates Em Ensino De Química, (2),14–31.

Porto, P. A. (2019). História e Filosofia da Ciência no Ensino de Química: em busca dos objetivos educacionais da atualidade. In W. L. P. Santos, O. A. Maldaner, & P. F. L. Machado (org.). Ensino de Química em Foco. 2 ed. Ijuí: Editora Unijuí.

Pereira, L. S., Santana, C. Q., & Brandão, L. F. S. P. (2019). O apagamento da contribuição feminina e negra na ciência: reflexões sobre a trajetória de Alice Ball. Cadernos de Gênero e Tecnologias, Curitiba, 12(40), 92-110.

Prestes, M. E. B., & Caldeira, A. M. A. (2009). Introdução: A importância da história da ciência na educação científica. Filosofia e História da Biologia, 4, 1-16.

Robilotta, M. (1988). O Cinza, O Branco e o Preto - da Relevância da História da Ciência no Ensino da Física. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 5(especial), 7-22.

Rosa, K., Alves-Brito, A., & Pinheiro, B. C. S. (2020). Pós-verdade para quem? Fatos produzidos por uma ciência racista. Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 37(3), 1440-1468.

Santos, A. G. F., Oliveira, R. D. V. L., & Queiroz, G. R. P. C. (2021). Conteúdos Cordiais: Física Humanizada para uma Escola sem Mordaça. São Paulo: Livraria da Física.

Santos, D. J. S., & Forato, T. C. M. (2023). Astronomia nas culturas: discutindo influências de lentes culturais nas interpretações sobre os céus dos Tupinambás nos seiscentos. In I. Gurgel (Org.) Por que confiar nas ciências? Epistemologias para o nosso tempo (pp. 313-366). São Paulo: Editora Livraria da Física.

Schmiedecke, W. G., & Porto, P. A. (2014). Uma abordagem da história da energia nuclear para a formação de professores de física. Revista Brasileira de História da Ciência, 7(2), 232-241.

Severino, A. J. (2007). Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez.

Silva, C. C. (org.). (2006). Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física.

Silveira, F. L., & Peduzzi, L. O. Q. (2006). Três episódios de descoberta científica: da caricatura empirista a uma outra história. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 23(1), 26-52.

Soares, L. M., Valadares, J. M., & Cardoso, W. C. Astronomia nas culturas: uma formação baseada na educação de Paulo Freire. In M.S. Villagómez, G. Salinas, S. Granda, G. Czarny, C. Navia (Coord). Repensando pedagogías y prácticas interculturales en las Américas. (pp. 203-232). Quito-Ecuador: Editorial Universitaria Abya-Yala.

UNESCO. (2001). Universal Declaration on Cultural Diversity. Adopted by the 31st Session of the General Conference of UNESCO. Paris.