https://doi.org/10.34024/prometeica.2024.29.15206

PINTURAS PARIETAIS, NARRATIVA E IMAGINAÇÃO

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE IMAGEM E AMBIENTE EM TEMPOS PRÉ-COLONIAIS NO BRASIL1

ROCK ART, NARRATIVE, AND IMAGINATION

An investigation on image and environment in pre-colonial times in Brazil

PINTURAS PARIETALES, NARRATIVA Y IMAGINACIÓN

Una investigación sobre la relación entre imagen y medio ambiente en la época precolonial en Brasil

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

Recibido: 16/06/2023

Aprobado: 18/12/2023

RESUMO

Neste trabalho investigamos a natureza da imagem tendo como objeto empírico os registros rupestres de tempos pré-coloniais localizados na região da Serra do Cipó, Estado de Minas Gerais, Brasil. Tradicionalmente estudadas pela ciência arqueológica que interpreta tais imagens com o rigor metodológico e as teorias que lhe embasam, neste trabalho propomos analisá-las como resultante de uma triangulação entre corpo, meio e ambiente, tendo como horizonte teórico a Antropologia da Imagem, de Hans Belting, a Teoria da Cultura, de Ivan Bystrina, e a concepção de aura da obra de arte de Walter Benjamin. Essa triangulação revelou que tais imagens, em sua relação de proximidade e distância com o observador, possuem um valor de culto. Ou seja, mais que representações, essas pinturas articulavam sonhos e imaginações plasmadas na parede da rocha sob a forma de narrativas.

Palavras-chave: teoria da imagem. narrativas em imagens rupestres. aura na arte rupestre. Walter Benjamin.

ABSTRACT

In this work we investigate the nature of image having as empirical object the rock paintings from pre-colonial times located in the state of Minas Gerais, more specifically at Serra do Cipó region. Traditionally studied by the archaeological science that reads such images according to the methodological rigor and the theories that support it, in this work we

![]()

![]()

1 Uma versão preliminar deste trabalho foi publicada nos Anais do XXX Encontro Anual da Compós, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo – SP, 27 a 30 de julho de 2021.

propose to analyze them as a result of a triangulation between body, media and environment, having the Hans Belting´s Anthropology of the Image, Ivan Bystrina's Theory of Culture and the Walter Benjamin´s auratic concept of art work as a theoretical horizon. This triangulation revealed that such images, in their relationship of proximity and distance with the observer, have a cult value. In other words, more than pictorial representations, these paintings articulated dreams and imaginations shaped on the rock wall in the form of narratives.

Keywords: image theory. narrative in rock art. aura in rock paintings. Walter Benjamin.

RESUMEN

En este trabajo investigamos la naturaleza de la imagen teniendo como objeto empírico los registros rupestres de la época precolonial ubicados en la región de Serra do Cipó, Estado de Minas Gerais, Brasil. Tradicionalmente estudiadas por la ciencia arqueológica que interpreta con rigor metodológico tales imágenes y las teorías que las sustentan, en este trabajo nos proponemos analizarlas como resultado de una triangulación entre cuerpo, medio y ambiente, teniendo como horizonte teórico la Antropología de la Imagen de Hans Belting, la Teoría de la Cultura, de Ivan Bystrina, y el concepto de aura de la obra de arte de Walter Benjamin. Esta triangulación reveló que tales imágenes, en su relación de proximidad y distancia con el observador, tienen un valor de culto. Es decir, más que representaciones, estas pinturas articulaban sueños e imaginaciones plasmadas en la pared de la roca a modo de narraciones.

Palabras clave: teoría de la imagen. narrativa en arte rupestres. aura en la pintura rupestre.

O Brasil possui abundantes registros rupestres distribuídos em todas suas regiões (Gaspar, 2003; Marcos, Prous, Ribeiro, 2007) e que alcançam datas relativamente recuadas no tempo, muito próximas daquelas quando as primeiras populações começaram a ocupar o território sul-americano2 (cerca de 12.000 A.P.3). Esses registros encontram-se nas paredes das rochas de abrigos, lajes, grutas e foram feitos pelos diversos grupos humanos que por aqui passaram e permaneceram.

Algumas dessas imagens são bastante conhecidas, como é o caso daquelas localizadas no Parque Nacional Serra da Capivara, Estado do Piauí, porém outros estados brasileiros também oferecem diversos exemplos de arte rupestre. É o caso da Paraíba, onde se localiza a enigmática Pedra do Ingá, do Pará, que possui pinturas feitas no interior de cavernas, além do Amazonas, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que possuem petróglifos em regiões próximas de rios e do litoral.

Em Minas Gerais é possível encontrar registros rupestres de diversas tradições estilísticas4 (Baeta, 2011; Isnardis, 2009; Salvio, 2014), mas neste artigo focaremos apenas as imagens da Tradição Planalto localizadas na região da Serra do Cipó.

![]()

2 A ocupação humana do continente americano é balizada pela Teoria do Homem de Clóvis. Ela se refere às evidências de presença humana de cerca de 15.000 anos atrás, encontradas próximas à cidade de Clovis, no Novo México. Devido à datação dessas evidências, até a década de 1960 considerava-se que essa cultura seria a mais antiga do continente americano e que dela derivariam todas as demais, reforçando a hipótese de uma única onda migratória oriunda da Beríngia (ROOSEVELT, 2000). Posteriormente, com datações mais antigas de diversos artefatos encontrados na América do Sul, inclusive no Brasil, essa teoria tem sido questionada.

3 As pesquisas em pré-história costumam utilizar a sigla A.P. (Antes do Presente) ou B.P. (Before the Present) para se referir às periodizações adotadas, sendo “Presente” o ano de 1950 quando, por convenção, se iniciaram as datações por métodos físico-químicos, como o rádiocarbono (C14).

4 Classificar um grupo de figuras por suas características formais em tradições, estilos ou fases, é um recurso bastante empregado pelos arqueólogos brasileiros que o fazem visando compreender permanências ou alterações de traços e temas na arte rupestre.

De modo geral, os registros rupestres são interpretados de modo literal, isto é, se o desenho de um determinado animal, como um cervo ou tatu, guarda semelhanças óticas com o animal na natureza, então esse desenho representa o animal tal qual. Se esse mesmo animal aparece representado em cenas associadas a seres humanos e estes, por sua vez, utilizam instrumentos semelhantes a redes ou lanças, então deduz-se que os desenhos representam cenas de caça. Mas até que ponto podemos considerar válidas essas interpretações sobre imagens criadas há milhares de anos?

Para nos ajudar a responder a algumas dessas questões recorremos ao conceito de imagem delineado pela Antropologia da Imagem, de Hans Belting, pela Teoria da Cultura do semioticista tcheco Ivan Bystrina e pelo conceito de aura da obra de arte de Walter Benjamin.

O historiador da arte Hans Belting nos provoca com perguntas acerca da natureza da imagem: afinal, onde ela se localiza? No seu suporte ou em nosso olhar? Descolando-a do seu suporte, o autor se distancia da História da Arte enquanto detentora de uma narrativa da imagem que a compreende estritamente em seus aspectos estilísticos e formais. Como Belting escreve, uma imagem pode até “viver em uma obra de arte, mas não coincide com ela” (2005, p. 66). Isso porque o autor propõe uma reflexão que inclui o corpo como articulador da visualidade da imagem, passando a compreendê-la como uma relação que acontece entre o corpo e o meio.

Esse objeto fugidio faz com que emerja sua natureza não reificável, uma vez que sua existência oscila entre o físico e o mental. Assim, para o autor, uma imagem possui duas existências, uma endógena, isto é, que habita em nós, e outra exógena, que existe em sua visualidade. “As imagens apoiam-se em dois actos simbólicos que implicam ambos o nosso corpo vivo: o acto de fabricação e o acto de percepção, sendo um o alvo do outro” (2014, p. 12).

O ato de percepção não se restringe a ele, pois as imagens participam ativamente da nossa imaginação e, consequentemente, da nossa existência.

Ocorre uma metamorfose quando as imagens vistas se transmutam em imagens recordadas que, doravante, encontram um novo lugar no nosso arquivo imaginal. Começamos por despojar do seu corpo as imagens exteriores, que ‘chegamos a ver’, e num segundo momento de novo as corporalizamos: tem lugar um intercâmbio entre o seu meio-suporte e o nosso corpo que, por seu lado constitui um meio natural. (Belting, 2014, p. 34)

Quando rememoramos uma imagem ou produzimos imagens oníricas, fantasiosas ou devaneios, não apenas ativamos seus aspectos sensoriais, mas também os psíquicos. Uma imagem, portanto, nunca é algo em si; é de natureza ambivalente, pois possui uma existência material, graças ao suporte ou dispositivo que lhe confere a qualidade da visualidade, mas também imaterial. Por isso, para Belting, uma imagem é sempre “resultado de uma simbolização pessoal ou coletiva” (2014, p. 21).

O autor, no entanto, não recai no dualismo que separa rigidamente as imagens internas das externas, pois existe um elemento articulador fundamental, que é o meio. Meio e imagem são “como duas faces de uma mesma moeda, que são impossíveis separar, embora estejam separadas pelo olhar e signifiquem coisas diferentes” (2014, p. 23). E o meio

[...] só adquire o seu verdadeiro significado quando compreendido no contexto da imagem e do corpo. Ele fornece, por assim dizer, o elo em falta, pois, desde logo, o meio torna-nos capazes de perceber as imagens de maneira a que não confundamos nem com os corpos reais nem com as simples coisas (2014, p. 24).

É desta forma que Belting afirma o caráter paradoxal da imagem: é a “presença de uma ausência” (2014, p. 15); carrega a invisibilidade da ausência, mas também a visibilidade da própria presença. No limite, refere-se sempre ao corpo, pois está diretamente ligada à memória. “A memória é uma experiência do corpo, porque engendra imagens de eventos ou de pessoas ausentes de outra época ou lugar que são recordados”. (2014, p. 16).

Belting, porém, menciona uma dificuldade no que compreende por “meio”, isso porque antes precisávamos visitar os lugares onde se encontravam as imagens e hoje as imagens nos visitam onde quer que estejamos. Assim, segundo o autor, “A nossa terminologia cedo fraqueja ao pretender fazer uma nítida distinção entre lugares e espaço”. (2014, p. 88).

Ao nosso ver, falta à triangulação de Belting um outro elemento, que é o ambiente. Assim, há tanto o suporte da imagem, que no caso das pinturas rupestres é a parede da rocha, quanto há o meio, que compreendemos em seu sentido lato. Uma imagem, portanto, só pode ser compreendida quando integrada em seu ambiente.

Mas que ambiente é esse? Uma vez que Belting não traz uma resposta para isso, recorremos à Teoria Evolutiva da Cultura5, desenvolvida pelo pensador tcheco Ivan Bystrina6 (1989), propositor de uma abordagem sistêmica pluridisciplinar da cultura, ancorado em fundamentos antropológicos, filosóficos, biológicos, psicológicos e sociológicos e não apenas operando com elementos formais de linguagem.7

Um dos aspectos mais interessantes de sua teoria é a investigação sobre as raízes da cultura. Segundo ele, o stress gerado pela necessidade de garantir a subsistência fez com que os seres vivos “criassem” momentos de esquecimento e de superação desse stress. Então, em contraposição ao estado de alerta e de vigília, fundamental para a sobrevivência, surge o seu oposto, isto é, o estado de esquecimento ou abandono da consciência. Nessa alternância entre a vigília e o esquecimento, surgem outros estados, como o sonho, a imaginação (resultante de jogos e brincadeiras, por exemplo), os estados variantes psicopatológicos e os de êxtase (como aqueles experienciados no transe ou por meio de ingestão de substâncias psicotrópicas). Desses estados origina-se uma outra realidade, distinta daquela que tem bases biológicas ou instrumentais. Enquanto esta pertenceria à primeira realidade, a realidade derivada daqueles quatro estados constituiria uma segunda, uma vez que aquilo que é criado nela não possui nenhuma utilidade no nível de preservação da vida biológica, apenas da vida psíquica.8

Esse seria o caso das primeiras cerimônias funerárias, da criação de imagens (projetadas em superfícies bidimensionais ou em objetos tridimensionais), e da criação de narrativas, inerentes à constituição dos mitos e religiões. Desta forma, a cultura surge como segunda realidade: “[...] entendemos por cultura todo aquele conjunto de atividades que ultrapassa a mera finalidade de preservar a sobrevivência material.” (Bystrina, 1995, p. 4).

Essa separação entre as realidades, no entanto, não significa que elas estejam rigidamente separadas, muito pelo contrário. Há uma relação intensa entre elas, de modo que podemos perceber uma interdependência entre o biológico e o cultural. Assim, Bystrina entende os processos informacionais biológicos e sígnicos como substratos para o processo semiótico da cultura. Ambas as realidades, a primeira (constituída pela vida biológica e pela vida social) e a segunda (constituída pela vida do

![]()

5 O termo “Evolutiva” não supõe a cultura como algo que evolui linearmente, isto é, que começa do que é simples e que avança necessariamente para uma maior complexidade, mas seu entendimento do ponto de vista ontogenético e filogenético.

6 Nascido em 1924, na então Tchecoslováquia, Bystrina estudou Direito na Universidade de Praga e, mais tarde, doutorou-se em Ciência Política em Moscou. Devido à repressão resultante da Primavera de Praga na década de 1960, Bystrina migra para Alemanha, onde, na década de 1970, passa a lecionar no curso de Ciências da Comunicação na Universidade Livre de Berlim, onde permanece até seu falecimento em 2004. (BENTELLE, 1989)

7 A “teoria sintética da cultura” ou “semiótica da cultura” proposta por Bystrina se apoia em uma rede de interlocutores de múltiplas áreas, constituindo um complexo de inter-relações que buscam vislumbrar uma “ecologia do espírito” visceralmente vinculada a uma “ecologia da vida biológica” e uma “ecologia da vida social e política”. Neste sentido, suas reflexões se oferecem como precursoras e fundamentadoras de uma “ecologia da comunicação e da cultura”. Alguns dos autores referidos com frequência: Theodosius Dobzhansky, André Leroi-Gourhan, Claude Lévi-Strauss, Vjatcheslav V. Ivanov, Johan Huizinga, Roger Caillois, Franz Wuketits, Leo Navratil, Mircea Eliade, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Irenäus Eibl- Eibesfeldt, Konrad Lorenz, Harry Pross, Viktor von Weizsäcker, H.G. Gadamer, Hans Blumenberg, Ernst Cassirer, Iuri Lotman, Max Bense.

8 Bystrina utiliza o termo alemão Wirklichkeit para se referir a essas realidades e não Realität. Enquanto Realität possui uma conotação metafísica, Wirklichkeit deriva do verbo wirken, que significa, em português, ter efeito ou funcionar. Desta forma, a realidade bystriniana possui uma acepção bastante concreta e distante de discussões metafísicas que poderiam ser levantadas em torno da ideia de Real.

imaginário) interferem uma na outra em via de mão dupla; tanto a realidade biossocial atua sobre o universo imaginário como também o oposto ocorre.

A segunda realidade, portanto, é criadora de ambientes em que são mobilizados desejos, memórias e imaginações, em que são criados os vínculos por meio dos quais damos sentido à existência. Não se trata do ambiente análogo a uma ideia de natureza ou paisagem, mas de um ambiente no qual os seres vivos impregnam-se de sentidos arbitrados e por ele são impregnados.

Isso se conecta à proposta de recepção tátil que caracteriza uma obra de arte dotada de aura, tal como nos apresenta Walter Benjamin. Segundo ele, a recepção tátil está ligada à sensorialidade do ambiente: “Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho.” (1994, p. 170) Tal característica está intimamente ligada às próprias pinturas rupestres, imagens cuja existência estão fincadas no “aqui e agora”. Assim, a essa percepção única, Benjamin chamou de aura: “É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma obra distante, por mais perto que ela esteja.” (1994, p. 170).

Segundo o filósofo, uma imagem envolta pela aura conjuga duas características, a unidade e a durabilidade, ambas presentes nas pinturas rupestres. A unidade diz respeito ao seu aspecto único, inédito, não reproduzível tal qual; quanto à sua durabilidade, compreendemos como sendo a conexão dos olhares que ao longo do tempo, em múltiplos “agoras”, se dirigem a elas. Por isso, Benjamin também atribui uma função ritualística ou valor de culto a essas imagens dotadas de aura:

As mais antigas obras de arte, como sabemos, surgiram a serviço de um ritual, inicialmente mágico, e depois religioso. O que é de importância decisiva é que esse modo de ser aurático da obra de arte nunca se destaca completamente de sua função ritual. (Benjamin, 1994, p. 171).

Ao abordar as diferenças entre o valor de culto e o valor de exposição, escreve ainda Benjamin (1994, p. 173):

À medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas.[...] assim como na pré-história a preponderância absoluta do valor de culto conferido à obra levou-a a ser concebida em primeiro lugar como instrumento mágico, e só mais tarde como obra de arte, do mesmo modo a preponderância absoluta conferida hoje a seu valor de exposição atribui-lhe funções inteiramente novas, entre as quais a ‘artística’, a única de que temos consciência, talvez se revele mais tarde como secundária.

Se não podemos afirmar categoricamente sobre o caráter mágico das pinturas rupestres, ao menos podemos inferir que a existência de um envoltório sensorial proporcionado por elas afetaria os ambientes endógenos e exógenos dos indivíduos que, em eras pré-históricas, participavam dele.

A Serra do Cipó faz parte do maciço Serra do Espinhaço, uma cadeia montanhosa que corta o Estado de Minas Gerais e chega à região central do Estado da Bahia. A área é marcada por um relevo acidentado, formado por cristas e escarpas com altitudes entre 750m e 1400m.

Os sítios arqueológicos localizados no pé dessa serra ficam na região do município de Santana do Riacho, distante cerca de 130 km de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas. Hoje, parte do território municipal é considerado Área de Preservação Ambiental (APA Morro da Pedreira), que inclui, ainda o Parque Nacional da Serra do Cipó.

No sítio intitulado Grande Abrigo Santana do Riacho, as investigações arqueológicas empreendidas desde a década de 1970 encontraram evidências de ocupações humanas que alcançam datações bastante recuadas no tempo, próximas de 12.000 anos A.P., ou seja, em período pleistocênico. Essa datação foi possível graças aos restos esqueletais de 40 indivíduos encontrados em sepultamentos e que, segundo os

pesquisadores, guardam as mesmas características morfológicas da população de Lagoa Santa9 (Mello & Alvim, 1977; Alvim, 1992-1993), além de restos de fogueira, pigmentos vermelhos, que eram utilizados para pintar os corpos sepultados, e lascas de quartzo.

No período seguinte, início do Holoceno, ou seja, entre 10.000 e 8.000 A.P., os pesquisadores encontraram lascas de cristais de quartzo, instrumentos de quartzito e silexito que foram trazidos de locais longínquos (Sousa, 2016), já que esse material não existe na região, e ainda restos ósseos de diversos indivíduos.

No Holoceno médio (8.000 - 5.000 A.P.), encontraram-se vestígios de fabricação de pontas bifaciais, pinturas parietais com figuras de cervídeos, peixes e geometrismos, e no Holoceno mais recente (5.000

2.500 A.P.) encontraram-se vestígios de ocupações e pinturas em blocos que puderem ser bem datados

cerca de 4.500 A.P. É por meio deles que os arqueólogos balizam as periodizações das pinturas da região.

O Grande Abrigo Santana do Riacho destaca-se entre os demais sítios por possuir também um mural pictural de mais de cem metros lineares de extensão com cerca de 2.000 figuras distribuídas em dois patamares (ou plataformas) que alcançam até 5 metros de altura.

No início da década de 1990, os pesquisadores André Prous e Alenice Baeta (1992-1993) dividiram o mural em 13 paineis numerados em algarismos romanos, a fim de mapear exaustivamente os desenhos do Grande Abrigo. Os painéis de I ao VI localizam-se no patamar inferior do mural e possuem datações mais recentes, ao passo que os painéis de VII ao XIII localizam-se no patamar superior e possuem as datações mais antigas. Sobre isso, gostaríamos de destacar alguns aspectos que serão interessantes para apoiar nossas considerações, tais como: traços, estilos, tipologias, tamanhos, quantidades, além, é claro, das periodizações.

Tomando como base o Painel IX, os estudos preliminares de crono-estilística relevaram que as figuras mais antigas possuem tons ocres e são preenchidas com pontilhados, conferindo-lhes certa delicadeza na representação, enquanto as mais recentes possuem tons vermelhos e amarelos e possuem preenchimento chapado.

Sobre as figuras humanas, ou antropomorfos, a maior parte (cerca de 80% do total das figuras catalogadas) encontra-se no período mais antigo do mural e é representada com traços bastante esquematizados ou sintéticos, que identificamos como filigranas ou pictogramas, formando X ou λ. Mas há diversos tipos de estilização, por meio dos quais é possível perceber uma maior expressividade do movimento do corpo, sem a preocupação de manter proporções próximas das realistas. Estas figuras encontram-se no período mais recente do mural.

Quanto aos zoomorfos, representados em sua maior parte por cervídeos (cerca de 47% do total das figuras de animais) e peixes (cerca de 12%), aqueles do período mais antigo possuem traços mais naturais ou realistas, isto é, com proporções mais próximas do real. Isso é feito com tamanho apuro que é possível identificar as diferentes espécies de cervos da região. Por sua vez, as figuras do período mais recente do mural perdem sua caracterização, sendo representados torcidos, com membros curvos, e carregando grande expressividade.

Os pesquisadores estudaram, ainda, além das figuras isoladas, as associações homogêneas (como a peixe-peixe) ou heterogêneas (cervo-peixe). O que foi possível perceber é que a grande maioria das figuras humanas esquemáticas (formando X ou λ) aparece em grupos ou associações homogêneas. Por sua vez, poucos são os antropomorfos estilizados; a maioria se encontra, aparentemente, isolada. Quanto aos cervídeos, a maioria está associada entre si, mas são poucas as associações de casais. Quando formam bandos, não são bandos “naturais”, isto é, um macho com várias fêmeas, como é o encontrado

![]()

9 Região onde foram encontrados os restos esqueletais humanos mais antigos das Américas.

na natureza. Quanto às associações heterogêneas, isto é, humanos-animais, para os pesquisadores elas parecem representar cenas de ação, especialmente caça, pesca e, talvez, coleta.

Resumidamente, o que nos chama a atenção no Grande Abrigo, no entanto, é o fato de que, enquanto nos painéis mais antigos há predominância de figuras em dimensões menores e de traços delicados, com a presença humana aparecendo de modo discreto, embora em grupo, nos painéis mais recentes há predominância de figuras maiores, com preenchimento chapado de cor, e figuras humanas isoladas.

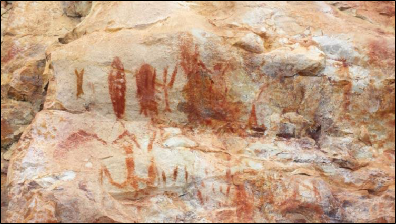

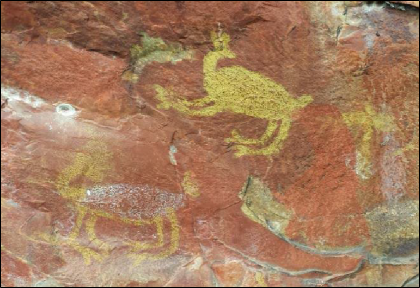

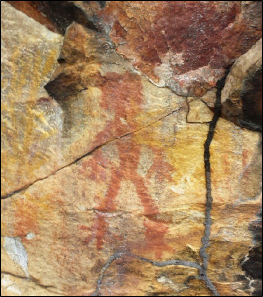

Outros sítios da região de Santana do Riacho compartilham das mesmas temáticas e estilos identificados no do Grande Abrigo. No abrigo da Cascalheira, em Lapinha da Serra, as características filigranas representando humanos predominam e podem ser vistas associadas a peixes (Fig. 1) ou cervos (Fig. 2), enquanto alguns quadrúpedes indefinidos aparecem estilizados e com os membros e pescoços bastante distorcidos (Fig. 3). No painel do abrigo, uma figura humana se destaca, combinando aspectos pictográficos e utilização chapada da cor (Fig. 4).

Figura 1 - Figuras humanas esquemáticas, peixes e outros elementos não identificados. (Autoria própria).

Figura 2 - Associação heterogênea entre figuras humanas e cervídeos. (Autoria própria)

Figura 3 - Quadrúpedes indefinidos. (Autoria própria).

Figura 4 - Figura humana. (Autoria própria).

Quanto aos materiais corantes e pigmentos encontrados, eles tanto podem ter sido empregados na elaboração das pinturas parietais quanto na dos corpos sepultados ali. Até o momento, não há evidência de que as duas manifestações estejam ligadas, mas sabe-se que nas camadas em que se localizam a maior parte dos sepultamentos, ou seja, nas mais antigas, entre 11.000 e 8.000 anos A.P., também se encontra a maior quantidade de pigmentos. Possivelmente os corpos eram cobertos com uma camada de vermelho escuro, pois no fundo das covas foram achados os vestígios dessa tonalidade.

A maior quantidade de pigmentos fora de sepultamentos foi localizada nas camadas de periodização entre 4.500 e 2.800 A.P. e as tonalidades eram mais claras, como o amarelo, o laranja e o marrom.

Um aspecto particularmente interessante revelado pelo estudo dos corantes e pigmentos foi o transporte de matérias-primas em estado bruto10 de regiões distantes do Grande Abrigo (Costa et al., 1991). Esse é o caso dos blocos de hematita, principais responsáveis pelo tom vermelho, que possivelmente foram trazidos de locais próximos da Serra do Espinhaço, distante cerca de 30 km do Abrigo, ou ainda mais distantes, cerca de 100 km, oriundos do Quadrilátero Ferrífero11. É o caso também dos fragmentos de

![]()

10 A inferência do estado bruto das matérias-primas aqui mencionadas é nossa, já que os arqueólogos não utilizam esse termo. Assim o fizemos para diferenciar dos pigmentos concentrados e que já passaram por um processo de preparação.

11 Região do Estado de Minas Gerais conhecida pela extração de minérios de ferro.

cupinzeiros, que também não são encontrados na região de Santana do Riacho, mas no Planalto de Lagoa Santa, e que são responsáveis pelos pigmentos de tons laranja, mostarda e marrom, além de uma substância aglutinante, que poderia ter sido utilizada para fixar melhor as tintas nas paredes rochosas.

Esse transporte de matérias-primas entre as regiões revela que a atividade artística não era uma prática aleatória ou lúdica, pois seriam necessárias excursões de busca e coleta, o que requer algum tipo de planejamento, além do envolvimento dos membros das comunidades que aí viveram, ou, ainda, troca ou intercâmbio com membros de comunidades próximas.

Isso nos leva a concluir que as imagens desses abrigos faziam parte de um ambiente em que elas possuíam um grande valor compartilhado entre as populações mineiras pré-históricas. E mesmo que os significados originais tenham se perdido, havia um grande empenho comum envolvido na criação dos painéis picturais, pois o processo de fabricação das tintas utilizadas nas paredes das rochas era bastante complexo e laborioso. Ou seja, os grupos que criaram essas pinturas faziam um grande investimento físico, psíquico e social na sua elaboração, deslocando-se por distâncias razoavelmente longas para encontrar os materiais desejados, realizar o trabalho de obtenção de pigmentos e corantes, o que deveria durar meses e, por fim, desenvolver a atividade pictural.

O esforço coletivo para elaborar as pinturas nos patamares superiores dos paredões, que poderia chegar a até 5 metros de altura, atestam esse item. Só faz sentido fabricar andaimes ou estruturas similares para que os artistas pudessem alcançar tais locais se há uma grande mobilização coletiva, o que nos leva a concluir que essas imagens, além do significado compartilhado, lastreavam e vinculavam desejos e imaginações de cada um ali presente, evidenciando a emergência de um ambiente de valores culturais comuns.

O antropólogo sul-africano David Lewis-Williams, ao investigar as pinturas rupestres dos povos San, também destaca esse aspecto da importância da busca por matérias-primas e a elaboração das tintas, concluindo que “[...] the manufacture of paint was but one part of a complex ritual chain that included the making and viewing of images. Image-making was not an isolated event.” (2004, p. 156). Interessante, nesse caso especificamente, é que os povos San também faziam peregrinações a locais distantes, como nas montanhas da cordilheira Drakensberg, para obtenção da hematita.

Talvez isso explique por que muitas das figuras de animais, seres humanos e grafismos que se encontram próximas ou sobrepondo-se umas às outras não sejam sincrônicas, podendo ter sido acrescentadas ao longo do tempo, como se o intuito fosse criar elos narrativos que dessem novos sentidos às camadas já existentes de pinturas. Essa sobreposição de imagens em um mesmo painel pictural, que amarra imagens separadas por milhares de anos indica que o homem vivia uma espécie de eterno presente. “Tudo está dentro do presente contínuo, do perpétuo interfluxo de hoje, ontem e amanhã”. (Giedion, 1980, p. 110)

Assim, interpretações literais dessas pinturas, como se fossem apropriações miméticas da natureza, ou representações instrumentais de cenas de caça e pesca, não parecem explicar satisfatoriamente as motivações subjacentes à sua elaboração. Como afirma Leroi-Gourhan em seus estudos sobre a arte europeia paleolítica, a arte figurativa não é apenas um “decalque do real”, pois “[...] as figuras mais antigas que se conhecem não representam cenas de caça, animais a morrer ou cenas de família. São símbolos gráficos sem ligação descritiva, suporte de um contexto oral irremediavelmente perdido.” (1990, p. 191).

Há, porém, um elemento importante a ser acrescentado quando consideramos a mobilização das comunidades mineiras na elaboração dessas pinturas parietais: sua saúde, que possivelmente impactou na sua redução demográfica, se não o próprio desaparecimento.

Os estudos paleodemográficos realizados na década de 1990 sobre as amostras ósseas do Grande Abrigo revelaram elevada mortalidade de crianças e adolescentes, e mortalidade precoce de adultos. (Souza, 1992-1993, p. 167).

Além disso, estudos recentes (Da-Gloria, Larsen, 2014; Da-Gloria, Oliveira, Neves, 2017) das amostras dentais das populações de Lagoa Santa e Lapa do Santo, que compartilham as mesmas características das populações da Serra do Cipó, e a análise dos sedimentos encontrados, revelaram que a alimentação residia basicamente no consumo de frutas, como o jatobá e o pequi, muito comuns no bioma da região e ricas em carboidratos, além de vegetais e pequenos animais, que possuem baixo retorno energético. Isso refletiria no alto índice de cáries dessas amostras, divergindo do padrão existente em populações de caçadores-coletores.12

Esses estudos revelaram que a saúde dental das mulheres era ainda pior que a dos homens, indicando que, muito provavelmente, elas consumiam mais alimentos ricos em carboidratos que os homens, corroborando a prática da divisão de trabalho de acordo com o sexo em populações de caçadores- coletores.

A presença de dentes de leite nas amostras de Lapa do Santo e de cáries associadas a esses dentes em crianças com idade entre 3 e 4 anos também indicam que desde muito cedo os indivíduos eram submetidos a uma dieta rica em carboidratos, sugerindo, inclusive, que essa população possivelmente garantia sua subsistência com uma economia mista, isto é, parte por meio da coleta de plantas e frutas selvagens, parte por meio da sua domesticação parcial. (Da-Gloria, Oliveira, Neves, 2017, p. 314).

A dieta rica em carboidratos e baixo consumo de proteínas estaria de acordo com outras pesquisas que analisaram a precariedade material dessas populações (Cunha, Guimarães, 1978, p. 213) e que evidenciaram a quase ausência de ferramentas que permitiriam abater mamíferos de médio porte, como veados e cervos.

Assim, podemos concluir que as estratégias de sobrevivência dos mineiros pré-históricos, o que incluiria a caça, talvez não fossem muito bem-sucedidas, e isso talvez tenha se refletido nos desenhos dos paredões rochosos, com os seres humanos representados, nos períodos mais recuados, com traços mínimos, reflexo de sua própria condição de coadjuvantes, submissos e frágeis, diante da imponência do ambiente, traduzido imageticamente sob a forma de animais.

A pintura rupestre possui um aspecto multidimensional que se manifesta tanto na parede das rochas (o que poderia explicar porque as imagens pré-históricas nos parecem desorganizadas) quanto por uma oralidade perdida. “[...] a imagem possui uma liberdade dimensional que a escrita nunca terá: pode desencadear um processo verbal que terminará na recitação de um mito, a que a imagem não está diretamente ligada, e cujo contexto desaparece com o recitador.” (Leroi-Gourhan, 1990, p. 195).

Essa multidimensionalidade não estaria expressa no desenho em si, bidimensional por sua constituição visual, mas nas relações não hierárquicas existentes entre os seres representados, em que cada um é colocado ao lado do outro, ou sobre o outro, independentemente de sua natureza (humana, animal ou vegetal), como nos sonhos, em que as convenções do dia a dia são subvertidas para a criação de uma narrativa onírica.

Essas características também fazem parte dos mitos. Lévi-Strauss (2017, p. 209) aborda essa questão ao tratar do mito como uma linguagem que possui uma dupla temporalidade: “reversível e irreversível, sincrônica e diacrônica [...]” (2017, p. 211). Ao transpormos o mito para a fala, ele assume seu caráter temporal irreversível; no nível da linguagem, seu caráter reversível.

![]()

12 As amostras foram comparadas com os dados do Western Hemisphere Project (WHP), uma base de dados que engloba os restos de indivíduos oriundos das Américas e que os divide em duas estratégias de sobrevivência: agricultura (indícios de domesticação de qualquer tipo de planta) e caça-coleta (ausência de qualquer tipo de domesticação). O estudo a respeito foi publicado em 2002 (Steckel, Rose, 2002).

Assim, naqueles momentos recuados, quando as figuras antropomorfas aparecem timidamente nas imagens, com traços mínimos, e os animais são representados figurativamente, entendemos como uma possível fase inicial de migração da oralidade narrativa para a parede das rochas.

Outro elemento que ampara nossa reflexão diz respeito à própria relação entre distância e proximidade que estabelecemos com o painel pictural. Quase sempre em locais de difícil acesso, para os quais se necessita passar por estradas precárias, demandando muito tempo disponível e muita disposição física para o deslocamento, os painéis rupestres das grutas, cavernas ou paredões rochosos não se oferecem facilmente aos nossos olhares. Porém, in loco, quando em sua presença, experimentamos a recepção tátil de que nos fala Benjamin. Assim, quem se recolhe numa obra, “[...] mergulha dentro dela e nela se dissolve [...].” (1994, p. 193). Portanto, as pinturas rupestres contêm em si algo mais que apenas a descrição de cenas de caça. Carregam expectativas e mobilizam intenções para além daquilo imediatamente dado pelas suas formas. E a recepção tátil, por sua vez, está ligada mais ao hábito que à atenção.

Trata-se de uma relação oposta àquela que estabelecemos com as reproduções das mesmas imagens que estudamos em nosso computador. Enquanto no caso da visita in loco carregamos a experiência física e emocional, que deixará em nós sua mémoire involontaire, como escreve o célebre filósofo alemão (Benjamin, 1989, p. 140), isto é, desprovida de qualquer racionalidade ou instrumentalidade, no outro caso, a facilidade de acesso às suas reproduções nos remete à sua utilização fácil e efêmera. Por isso, olhar presencialmente para os painéis rupestres cria uma realidade que coloca em suspensão os demais aspectos da vida instrumental. É nesse sentido que Benjamin também escreve: “perceber a aura de uma coisa significa investi-la do poder de revidar o olhar.” (1989, p. 140). Portanto, uma reflexão sobre essas imagens é uma reflexão sobre nós mesmos. “Onde essa expectativa é correspondida [...], aí cabe ao olhar a experiência da aura, em toda a sua plenitude” (Benjamin, 1989, p. 139).

Talvez por isso os painéis rupestres abriguem camadas de imagens sobrepostas, como se ao longo do tempo as populações procurassem repetir essa experiência única acrescentando novas imagens às já existentes. O significado original possivelmente se perdeu, mas o gesto permanece. Assim, a repetição da atividade pictórica cria o rito. E o rito cria a narrativa.

No início da obra intitulada The Chimera Principle (2015), Carlo Severi descreve uma história da tradição hassídica em que um homem vai todos os dias até uma árvore e entoa um cântico em louvor a deus. Esse homem ensina ao seu filho esse ritual. Este, por sua vez, o ensina ao seu filho e assim por diante, passando de pai para filho. Porém, a cada vez que o ritual é ensinado, uma parte dele também é esquecido, até que só reste, de fato, a narrativa sobre o ritual. O intuito de Severi ao reproduzir essa história é nos mostrar que o significado original do ritual, ou mesmo do cântico entoado em louvor a deus, pode acabar se perdendo no tempo, mas o que perdura é a narrativa gerada por essa repetição. “É apenas a história, e não a oração, que persiste na memória do narrador e que lhe permite celebrar a glória a deus” (2015, p. 3).13

A repetição também está ligada aos trabalhos manuais, como fiar, tecer, moldar o barro, talhar a pedra ou a madeira. A monotonia do ir e vir das mãos ou dos pés que giram a roda, seguram o martelo ou o cinzel, faz com que se abstraia o entorno e a realidade da subsistência imediata seja interrompida temporariamente. Nesse momento, disponibilizamos nossa audição para os contos e narrativas.

Benjamin, em seu estudo “O narrador – considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1994), volta-se para o desaparecimento da arte de narrar e do dom de ouvir e, consequentemente, das narrativas que moveram a cultura humana ao longo de sua história.14 Segundo ele, “contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque

![]()

13 Benjamin também aborda essa relação entre o ritual e a narrativa ao escrever: “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores.” (1994, p. 198).

14 Benjamin credita esse desaparecimento à ascensão do romance na Idade Moderna. Isso porque o romance está ligado à cultura letrada e ao livro, diferentemente da narrativa, ligada à tradição oral.

ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história” (Benjamin, 1994, p. 205). Assim, é o ritmo do trabalho manual que possibilita a abertura para a narrativa.

Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo de trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o tom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas de trabalho manual. (Benjamin, 1994, p. 205)

São labores em que os artesãos se encontram absortos, mas cuja mémorie involontaire está ativa, como provavelmente ficavam as comunidades pré-históricas mineiras no árduo trabalho de busca das matérias- primas para extração dos pigmentos e elaboração das tintas, na suposta construção de estruturas que lhes possibilitaram pintar nos elevados patamares da parede rochosa, e pela própria pintura em si. E na repetição dessa prática, que perdurou centenas de séculos, histórias e narrativas sobre o “extraordinário e o miraculoso” (Benjamin, 1994, p. 203), deveriam alimentar a imaginação, habitar o universo onírico e ser, por fim, plasmadas para a rocha.

Então, talvez os cervos e peixes, tão característicos das fases mais antigas das pinturas aqui analisadas, poderiam ser elementos de uma narrativa que, com o passar do tempo, talvez pela migração ou intercâmbio com outras comunidades pré-históricas vizinhas, fossem incorporando outros elementos e, assim, ganhando expressividade e particularizações que as fizeram se tornar tão distintas das mais antigas. Seriam representações de seres sobrenaturais ou de poderosos xamãs, cujas histórias foram eternizadas na pedra e transmitidas através das gerações?

Não seria possível pensar, então, que o ambiente imagético das regiões mineiras formaria um panorama alimentado por narrativas míticas? Os ambientes dessas imagens ancestrais, possivelmente aliados a cânticos e narrativas, possibilitaram aos seres humanos ampliar suas vinculações, reduzindo assim sua fragilidade física e psíquica.

Em tempos de hiperabundância de imagens, facilmente reproduzíveis, compartilháveis e “instagramáveis”, onipotentes e onipresentes, que se lançam aos nossos olhares independentemente de nossa vontade, e que se assemelham mais ao reflexo de Narciso que a uma janela para o mundo, o estudo das pinturas parietais, pelo contrário, mostra-se ser um profundo exercício de alteridade, de perscrutar os medos e anseios daqueles indivíduos que, em Minas Gerais, há milhares de anos, em condições bastante adversas, procuraram garantir sua sobrevivência física e psíquica.

Talvez por isso, naqueles períodos recuados, as representações humanas eram figuradas de modo bastante esquemático, com economia de traços, e ausência de expressividade corpórea, como se procurassem traduzir, de modo bastante eloquente, a insignificância e fraqueza humanas diante de uma natureza pujante, mas também indiferente e, muitas vezes, cruel. Enquanto isso, a presença maciça de figuras de cervos, veados e peixes nos paredões rochosos, representadas de modo mais realista, ou detalhadas o suficiente a ponto de possibilitar a identificação de algumas espécies, talvez tivessem o propósito de organizar e apaziguar o caos do mundo.

Além disso, a necessidade de retratar esses animais poderiam representar a presença de uma ausência, tal como nos fala Belting, apontando para a falta desses alimentos tão necessários à dieta dessa população, de modo que sua representação parietal poderia ser compreendida como um esforço de evocação ritual. Não que as figuras de peixes em redes ou de cervos alvejados por lanças não possam dizer respeito à caça e à pesca, mas que elas deveriam analisadas levando-se em considerações outros aspectos ambientais. Assim, é possível supor que caçadas ou pescas bem-sucedidas, o que eventualmente deveria acontecer, já que foram encontrados numerosos indícios do consumo desses animais, possivelmente renderiam diversas histórias. Então, sua representação imagética talvez tivesse o papel de disparar as memórias sobre essas realizações. Ao mesmo tempo, uma vez que há uma grande

abrangência temporal relativa a essas imagens, podemos supor que elas seriam esquecidas e redescobertas de tempos em tempos, e que, por sua vez, os grupos que as (re)descobriam, acrescentavam a elas novas histórias, de forma que, ao longo do tempo, novos elos amarrariam a cadeia narrativa formada, originando novos mitos ou mesmo incorporando outros.

Isso seria corroborado pelo modo como as figuras se distribuem nos painéis picturais, isto é, numa aparente desorganização e falta de hierarquização, ao menos quando olhamos para eles a partir da nossa tradição ocidental, já adestrada pela organização linear. Como as pesquisas mostraram, figuras de períodos mais recentes teriam sido acrescentadas àquelas de períodos mais recuados, ou, então, teriam sido pintadas por cima, formando intrincados palimpsestos riscados na pedra, como se procurassem dar continuidade a uma história que deveria ser contada oralmente. Portanto, essas imagens, embora fincadas no “aqui-agora” estão desprendidas da teia da realidade do dia a dia, evidenciando seu valor ritualístico e a emergência de um ambiente formado pela triangulação corpo, meio e imagem.

O painel rupestre, portanto, é multidimensional no sentido de que é a expressão visual de um processo pelo qual imaginação e memória projetam-se nas paredes das rochas sob a forma de imagens e estas, por sua vez, corporalizam-se novamente no olhar dos indivíduos que participam e interagem dos ambientes criadores de imagens.

Assim, elas não eram expressões individuais aleatórias, mas criações coletivas que tinham um profundo sentido para essas comunidades, retroalimentando novas imaginações mesmo que milhares de anos nos separem de sua criação.

Baeta, A M. (2011). Os grafismos rupestres e suas unidades estilísticas no Carste de Lagoa Santa e Serra do Cipó - MG. [Tese de doutorado]. Museu de Arqueologia e Etnologia – USP, São Paulo.

Baeta, A., Prous, A. (1992 – 1993). Capítulo 22: Análise de conjunto da arte rupestre de Santana do Riacho. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte: UFMG. Vol. XIII-XIV. pp. 333 - 353.

Belting, H. (2014). Antropologia da imagem. Lisboa: KKYM.

Belting, H. (2005, julho). Por uma antropologia da imagem. Concinnitas, ano 6, 1(8), pp. 64 - 78.

Benjamin, W. (1989). Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, Obras escolhidas, v. 3.

Benjamin, W. (1994). Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, Obras escolhidas, vol. 1.

Bentele, G. (1989). Kultur in semiotischer Perspektive - zur Einleitung. In: I. Bystrina. Semiotik der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Brito, M. E., Baeta, A., Prous, A. (1992 – 1993). Capítulo 20: O levantamento geral dos grafismos rupestres de Santana do Riacho. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte: UFMG. vol. XIII - XIX.

Bystrina, I. (1989). Semiotik der Kultur. Zeichen – Texte - Codes. Tübingen: Stauffenburg Verlag. Bystrina, I. (1995). Tópicos de Semiótica da Cultura. São Paulo: CISC/PUC-SP.

Bystrina, I., Karnowski, H.; Landsch, M. (1992). Kulturevolution. Fallstudien und Synthese. Frankfurt/Main: Peter Lang.

Costa, G.M., Jesus Filho, M.F., Malta, I.M., Prous, A., Silva, M.M.C, Souza, L.A.C., Torri, M.B. (1991). Capítulo 13: Os pigmentos e 'corantes' encontrados nas escavações do Grande Abrigo Santana do Riacho. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte, UFMG. vol. XII, pp. 299 - 404.

Cunha, F. L., Guimarães, M.L. (1978). A fauna sub-recente de vertebrados do "Grande Abrigo da Lapa Vermelha (P.L.)" de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte, UFMG. pp. 201 - 231.

Da-Gloria, P., Larsen, C.S. (2014), Oral health of the Paleoamericans of Lagoa Santa, central Brazil.

Am. J. Phys. Anthropol., 154: 11-26. https://doi.org/10.1002/ajpa.22467.

Da-Gloria, P., Oliveira, R. E., Neves, W. A. (2017). Dental caries at Lapa do Santo, central-eastern Brazil: An Early Holocene archaeological site. Anais Da Academia Brasileira De Ciências, 89(1), 307–

316. https://doi.org/10.1590/0001-3765201620160297.

Gaspar, Madu. (2003). Arte rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Giedion, S. (1980). Concepção espacial na arte pré-histórica. In: E. Carpentier, M. Mcluhan. Revolução na comunicação. Rio de Janeiro: Zahar Editores. p. 98-110.

Inardis, A. (2009). Entre as pedras: as ocupações pré-históricas recentes e os grafismos rupestres da região de Diamantina, Minas Gerais. [Tese de Doutorado]. Museu de Arqueologia e Etnologia - USP, São Paulo.

Leroi-Gourhan, A. (1990). O gesto e a palavra. 1 - técnica e linguagem. Lisboa: Edições 70. Lévi-Strauss, C. (2017). Antropologia estrutural um. São Paulo: Ubu.

Lewis-Williams, D. (2004). The mind in the cave. London: Thames & Hudson.

Marcos, J., Prous, A., Ribeiro, L. (2007). Brasil rupestre: arte pré-histórica brasileira. Curitiba: Zencrane Livros.

Mello e Alvim, M. C. (1977). Os antigos habitantes da área arqueológica de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil - estudo morfológico. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte: UFMG. Vol. II,

pp. 119 - 174.

Prous, A. (2000). As primeiras populações do Estado de Minas Gerais. In: M.C. Tenório (org). Pré- história da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: UFRJ. pp. 101 - 114.

Prous, A., Baeta, A. (1992 – 1993). Capítulo 21: Elementos de cronologia, descrição de atributos e tipologia. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte: UFMG. Vol. XIII-XIV. pp. 241 - 332.

Roosevelt, A. (2000). O povoamento das Américas: o Panorama Brasileiro. In: M.C. Tenório. Pré- história da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: UFRJ. pp. 35 a 50.

Salvio, V.L. (2014). Os conjuntos gráficos pré-históricos do centro e norte mineiros: estilos e territórios em uma análise macro-regional. [Tese de Doutorado]. Museu de Arqueologia e Etnologia - USP, São Paulo.

Severi, C. (2015). The chimera principle: an anthropology of memory and imagination. Chicago: Hau Books.

Sousa, D.V. (2016). Pedoarqueologia de sítios pré-históricos na bacia do Rio São Francisco: abrigo Santana do Riacho e Bibocas II. [Tese de doutorado]. Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais.

Souza, S. M. (1992 – 1993). Capítulo 18: Paleografia da população do Grande Abrigo Santana do Riacho, Minas Gerais: uma hipótese para verificação. Arquivos do Museu de História Natural. Belo Horizonte: UFMG. Vol. XIII-XIV. pp. 161-172.

Steckel, R.H., Rose, J. C. (Eds). (2002). The backbone of history: health and nutrition in the Western Hemisphere. Cambridge: Cambridge University Press.